3 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«ВИШНЕВЫЙ САД» А. П. ЧЕХОВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

НАЧАЛА И КОНЦЫ

(1902 – 1904)

4 ГЛАВА I

ЛЮБИМОВСКИЙ КОНТЕКСТ «ВИШНЕВОГО САДА» А. П. ЧЕХОВА

Весной 1902 года Чеховы — Антон Павлович и Ольга Леонардовна пережили самую тяжелую полосу в своей супружеской жизни, едва перевалившей за первую годовщину. К легочной хронике Чехова добавилась серьезная болезнь Ольги Леонардовны, сопровождавшаяся такими нечеловеческими болями, что она «хотела покончить с собою», — свидетельствует друг семьи Чеховых артист Художественного театра Александр Леонидович Вишневский (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 8 об.). Когда у Ольги Леонардовны в Москве случались приступы, днем ли, ночью ли, вызывали Вишневского. Неженатый, он жил в меблированных комнатах в московской гостинице «Тюрби» на углу Неглинной и Звонарского переулка, в одном доме с Ольгой Леонардовной.

«Я, конечно, по обыкновению плакал и страдал, так как жаль ее и бедного Антона Павловича, который был кроток, беспомощен и необыкновенно жалок», — сообщал Вишневский Лилиной вслед за очередным вызовом к больной (I. 2. № 4844).

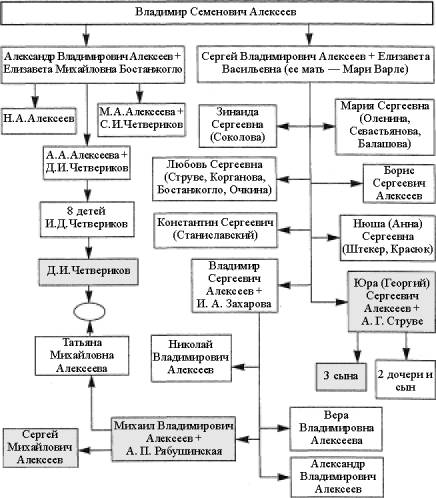

Лилина после окончания сезона отправилась с детьми за границу, поджидая там Станиславского. В Любимовке они намечали провести конец отпуска. Станиславский задержался в Москве, завершая свои директорские дела по фабрике и театру. Осенью предстоял переезд Художественного из «Эрмитажа», арендованного у Щукина, в собственный дом, выкупленный на деньги Саввы Тимофеевича Морозова, одного из директоров МХТ, у купца Лианозова, хозяина кавказской нефти. Особняк Лианозова в Камергерском переулке перестраивался для Художественного театра по проекту архитектора Шехтеля. Савва Тимофеевич оставался в Москве и сам работал на стройке круглосуточно, чтобы поспеть к сентябрю с завершением строительных работ и с техническим оснащением сцены.

Первый сезон на новой, шехтелевской сцене намеревались открыть горьковскими «Мещанами», премьеру которых сыграли весной на гастролях в Петербурге, постановкой «На дне» и новой чеховской пьесой. Художественный ждал ее. Премьера «Трех сестер», последняя чеховская премьера, прошла здесь 31 января 1901 года. В истекшем сезоне ее так и не дождались. Все надежды возлагали на предстоящий.

«На будущий сезон нам необходима Ваша новая пьеса, иначе интерес к нашему театру, боюсь, будет ослабевать, а Вы только одни пока сила нашего театра, — писал Вишневский Чехову в январе 1902-го. — 5 Клянусь, я далек от лести, но я близок к делу! Пьесу Вы должны дать весной, дабы при Вас репетировать, чтобы не было никаких недоразумений, и если бы открыть ею будущий сезон, мы и публика были бы счастливы» (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б.: 17 об.).

Но к песне новая чеховская пьеса не поспела.

Чехов и сам понимал, что обязан этому театру, его руководителям и труппе, вернувшим ему веру в себя как драматурга и прославившим его.

Замысел новой пьесы он вынашивал давно. В ноябре 1903-го говорил о том, что три года собирался писать «Вишневый сад» и три года предупреждал театр, чтобы искали старую актрису на роль Раневской (II. 13 : 294).

Если отсчитать назад, замыслу «Вишневого сада» к лету 1902 года — почти полтора года. Ровно столько, сколько прошло от премьеры «Трех сестер».

Чехову мерещилась «либеральная старуха», которая одевается, как молодая; мерещился в роли скряги-лакея Артем, актер Художественного театра, игравший в «Трех сестрах» Чебутыкина. «Скопил много денег и держит их в какой-то игрушечной коляске», — припоминал Станиславский штрихи первоначального чеховского замысла «Вишневого сада» (I. 7 : 467). «Потом появилась компания игроков на биллиарде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А. Л. Вишневский», — восстанавливал Станиславский по памяти процесс рождения пьесы в фантазии автора (I. 5 : 108).

Роль «либеральной старухи» — Раневской первоначального замысла — Чехов не предназначал для Книппер.

Он вообще не видел в труппе актрисы на эту роль. Таковой не было в молодом театре.

Немирович-Данченко, посвященный в планы Чехова, присматривал актрису на амплуа старух. Он знал о том, что в пьесе будет роль помещицы из Монте-Карло, старухи (III. 5 : 287).

«Помещицы», «старухи»…

Он разговаривал с А. Я. Азагаровой, когда-то служившей у Корша. Предлагал Чехову подумать о Марии Федоровне Андреевой в этой роли. Она пришла в Художественный вместе со Станиславским из его театра в Обществе искусства и литературы, в 1900-м сыграла на гастролях труппы в Ялте Нину Заречную, в премьерном составе «Трех сестер» — Ирину, для нее написанную, Чехову нравилась эта актриса. В 1900-м он даже раздумывал, на ком жениться: на Андреевой или на Книппер. Чехов сначала «очень» ухватился за идею Немировича-Данченко — Андреева в роли старухи, — но потом засомневался: «Вряд ли ей удастся 6 старуха — выйдет, пожалуй, ряженая. Но Чехов умный человек, что-то он в этом почуял», — вспоминал Немирович-Данченко (III. 5 : 287).

О «старухе» в первоначальном замысле «Вишневого сада» знал Н. Е. Эфрос. В статье от 18 мая 1913 года в «Одесских новостях» — к предстоящим гастролям художественников в Одессе — критик дал такую справку: «Есть некоторые основания думать, что первоначально Чехов хотел написать пьесу для О. О. Садовской, талант которой его совершенно покорил. Он думал поставить в центре будущей пьесы героиню много старше Раневской. В какой-то мере замысел этой пьесы для Садовской был близок к “Вишневому саду”».

Но никаких «оснований» и даже «слабых и далеких намеков» этого замысла пьесы «для Садовской», знаменитой актрисы Малого театра на роли старух, критик не привел. Хотя Чехов действительно обещал Садовской написать к лету 1901 года пьесу для ее бенефиса, извинялся перед ней за «невольную праздность» — «Весь июнь я пробыл на кумысе, а июль […] проболел» — и подтверждал, что если будет здоров, то пьесу ей непременно пришлет (II. 12 : 57 – 58).

Эфрос знал это, конечно, от самой О. О. Садовской.

Однорукий барин, обещанный Вишневскому, появился возле старухи-помещицы скорее всего к лету 1902-го. В марте 1902-го о том, «какая мне будет роль в новой пьесе А. Чехова», Вишневский еще не знал.

«Обрадуйте, дорогой Антон Павлович, и напишите мне, что и кого Вы предполагаете я буду играть […] Если бы наш новый театр в будущем сезоне открылся Вашей “новой” пьесой, было бы большое счастье!! А ведь это возможно. Дайте пьесу в конце июля», — писал Вишневский Чехову 17 марта из Петербурга, где гастролировал театр (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9в : 21 и об.).

Когда Чехов восстановил барину «ампутированную руку» и он смог играть на биллиарде обеими руками — неизвестно. Но осенью 1902-го сюжет все еще строился вокруг старухи и однорукого барина. В письмах к Чехову из Москвы в Ялту Вишневский рассказывал, как весь сентябрь 1902-го художественники осваивали новую сцену в Камергерском, расхваливал Савву Морозова, который не пожалел денег на отделку внутренних помещений, и Шехтеля: «Мне страшно нравится, что эмблема нашего нового театра “Чайка”, которая проходит по всему театру, начиная от занавеса. Это до того красиво и интересно, что я Вам передать не могу, тем более, что все это в тонких и благородных тонах». Торопя Чехова с пьесой хотя бы к ноябрю 1902 года, чтобы выпустить премьеру до конца сезона, Вишневский все еще бредил своей ролью в ней и напоминал автору, как на дорожках алексеевского парка в Любимовке, где он оказался подле Чеховых летом 1902-го, он учился «ходить без руки!!!» Восклицания принадлежат Вишневскому (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б: 28 и об.).

7 К июню 1902-го, еще в Ялте, до отъезда в Москву, Чехов якобы сделал наброски к будущей пьесе. 6 июня просил Марию Павловну прислать ему листок, «исписанный мелко», из ящика ялтинского стола. Немирович-Данченко уверял Станиславского, ссылаясь на июньские заверения Чехова, что к 1 августа 1902 года тот кончит пьесу (II. 17 : 709). За июнь — июль Чехов намеревался завершить задуманное.

Когда старуха из Монте-Карло помолодела, превратившись в сорокалетнюю Раневскую, — неизвестно.

То ли Чехова в самом деле смущало отсутствие в труппе Художественного театра немолодой актрисы.

То ли за время от первоначального замысла до канонической редакции «Вишневого сада» — за 3 года — вмешались другие факторы, скорректировавшие намерения, скорее так.

С уверенностью можно сказать одно: в январе 1903 года пьеса называлась «Вишневый сад». 20 января 1903 года Книппер-Чехова писала мужу о том, как «жаждут» в театре «изящества, нежности, аромата, поэзии» его новой пьесы: «С какой любовью мы будем разбирать, играть, выхаживать “Вишневый сад”» (IV. 2 : 188).

О новой пьесе с этим названием в январе 1903-го Чехов вел переговоры с В. Ф. Комиссаржевской, просившей у него Раневскую для петербургского театра, который она собиралась открыть. Комиссаржевская мечтала о Раневской.

Барыня, владелица усадьбы, все еще была старухой.

Чехов отвечал актрисе из Ялты: «Насчет пьесы скажу следующее: 1) Пьеса задумана, правда. И название ее у меня уже есть (“Вишневый сад” — но это пока секрет) и засяду писать ее, вероятно, не позже февраля, если, конечно, буду здоров; 2) в этой пьесе центральная роль — старуха!! — к великому сожалению автора» (II. 13 : 134).

В конце января 1903 года замысел будущей пьесы — о разорившемся имении и о старухе-помещице, задолжавшей скряге-лакею, — еще сохранялся.

К январю 1903-го появились, наверное, и штрихи сюжета именно «Вишневого сада», запомнившиеся Станиславскому: окно, вишневые деревья в бело-розовом цвету. И в названии пьесы ударение в слове «Вишнёвый» на второй слог, с акцентом на его поэтичность, — толковал Станиславский. Чехов «напирал на нежный звук “ё”», «точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю, красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе», — вспоминал Станиславский в 1920-х (I. 4 : 344). Он чувствовал в чеховском названии с ударением на второй слог в слове «Вишневый» ту же «нежность», что и в названии «Любимовка». «Вишневый сад» — это название усадьбы Раневской и Гаева, как «Любимовка» — название усадьбы Алексеевых, — проговорился Станиславский в конце 1930-х, когда работал над 8 чеховской пьесой с учениками Марии Петровны Лилиной в Оперно-драматической студии и писал очередные главы по методу творчества роли в процессе создания спектакля. Все так просто, безо всяких там семантики пространства и лотмановских топусов, которыми современные исследователи объясняют чеховский образ-символ, концентрирующий действие пьесы.

В январе 1903-го в задуманном «Вишневом саде» предполагалось три длинных акта. Ольга Леонардовна считала, что в четырех актах будет лучше. Чехов на трех не настаивал. Ему было все равно. Чуть позже он говорил, что четвертый акт будет у него «скудей по содержанию, но эффектен» (II. 13 : 253). Но даже в конце сентября 1903 года четвертый акт у него еще не был прописан. И в феврале 1903-го Раневская была старухой. «Кто будет играть старуху мать? Кто?» — спрашивал Чехов жену, собираясь приступить к пьесе. И неожиданно в письме к ней всплывала давняя идея, та, за которую он якобы «ухватился» — со слов Немировича-Данченко — летом 1902 года: старуха — Мария Федоровна Андреева. «Придется Марию Федоровну просить» (II. 13 : 151).

Книппер и Комиссаржевская для Раневской — слишком молоды, а Марию Федоровну, для которой он писал младшую из сестер Прозоровых двадцатилетнюю Ирину, «придется […] просить»?

Этот пассаж кажется чеховским юмором или какой-то игрой с одолевавшими автора дамами-примадоннами, заочно соперничавшими друг с другом за центральную роль в новой пьесе.

И в апреле 1903 Раневская была «старухой». «Писать для вашего театра не очень хочется — главным образом по той причине, что у вас нет старухи. Станут навязывать тебе старушечью роль, между тем для тебя есть другая роль, да и ты уже играла старую даму в “Чайке”» (II. 13 : 195), — снова и снова возвращался Чехов к своему первоначальному замыслу пьесы, в которой Ольге Леонардовне предстояло сыграть не старуху, а «глупенькую», как говорил ей Чехов, будущую Варю, Варвару Михайловну, «приемыша» Раневской, «двадцати двух лет» (II. 13 : 172).

Может быть, здесь и разгадка. Молодящаяся Аркадина, мать двадцатишестилетнего сына, — «старая дама», «старушечья роль». Рецензенты «Чайки» писали, что Книппер для роли Аркадиной слишком молода. Текстологи подсчитали: чеховской Аркадиной 43 года. Но Раневская канонической редакции пьесы, мать семнадцатилетней Ани, младше Аркадиной. Ей — 41 год. И на момент премьеры «Вишневого сада» актрисы-сверстницы Андреева и Книппер — моложе Раневской. Им — по тридцать пять. И сорокатрехлетний Чехов рядом с тридцатипятилетней женой — «старик».

То есть сорокаоднолетняя Раневская и есть «либеральная старуха»?

Ни Мария Федоровна Андреева, ни Комиссаржевская Раневскую не сыграли. Хотя кандидатура Андреевой обсуждалась при распределении 9 ролей. Немирович-Данченко говорил при этом, отстаивая Книппер, что Мария Федоровна будет «чересчур моложава» (III. 5 : 345).

А Комиссаржевская все же оставила свой след в пьесе Чехова.

От Комиссаржевской у Раневской — привычка пить кофе днем и ночью. В кулисах, когда Комиссаржевская играла спектакль, всегда стояла ее камеристка с эмалевой чашечкой наготове. И конечно, это она подсказала Чехову историю с маленьким сыном Раневской Гришей, утонувшим в пруду. Это история ее матери и утонувшего младшего брата, тоже Гриши. В канун отъезда Чеховых летом 1902-го в алексеевскую Любимовку Комиссаржевская, гастролировавшая в Москве, вела переговоры с Немировичем-Данченко о переходе в Художественный театр и была у Чехова с визитом.

Наверное, Чехов все же думал о Комиссаржевской, когда писал Раневскую. Ровесница Раневской — в 1904-м ей сорок лет, она и по опыту драматичной своей женской жизни, исковерканной порочным мужем, могла подойти к роли порочной Раневской ближе благополучной в семейной жизни красавицы Андреевой и угомонившейся после замужества Книппер.

Работа над пьесой с июня 1902-го растянулась, однако, еще на год с липшим.

В июне 1902-го работать над ней не пришлось.

В начале июня 1902 года консилиум врачей-светил приговорил Ольгу Леонардовну к повторной хирургической операции. Ее удалось избежать. Все обошлось. По, сильно ослабевшая, она нуждалась в абсолютном покое. Чехов должен был организовать ей постельный режим и домашний уход.

Отправив Лилину с детьми за границу, Станиславский просто дежурил у Чеховых в доме Гонецкой на углу Неглинного проезда по Звонарскому переулку. «Только в эти долгие дни, которые я просиживал вместе с Антоном Павловичем рядом с больной, мне впервые удалось найти […] простоту в наших отношениях. Это время сблизило нас», — вспоминал Станиславский (II. 21 : 338).

«Впервые…»

А в прошлом у них были совместные «Чайка», «Дядя Ваня», гастрольная поездка всей труппы Художественного театра к Чехову в Ялту, «Три сестры», вхождение писателя через женитьбу на Ольге Леонардовне, первой актрисе театра, в его семью и отношения самые дружественные, почти родственные.

Они много говорили о будущей пьесе. Станиславский тогда и узнал замысел автора: в центре пьесы — старуха.

И Чехов, видно, привязался в эти дни к Станиславскому. «Станиславский очень добрый человек», — писал он сестре в Ялту (II. 11 : 241).

10 Немировичу-Данченко, также навещавшему Чеховых, скоро пришлось уехать в Нескучное, в имение жены в Екатеринославской губернии. Он раньше всех возвращался из отпуска к началу сезона, чтобы подготовить его открытие. «Мыслями я, конечно, целые дни — у вас в квартире», — писал он Чеховым из Нескучного (V. 10 : 145). Судьбу Чеховых взялись решать Станиславский, Савва Тимофеевич Морозов, Алексей Александрович Стахович, друг Станиславского, генерал-адъютант великого князя Сергея, московского генерал-губернатора, и все тот же верный Вишневский. О своем летнем отдыхе он не думал, так как не мыслил оставить одного «бедного Антона Павловича», если вдруг Ольга Леонардовна вновь попадет в лечебницу или отправится с Константином Сергеевичем во Франценсбад.

О том, что Чехов во Франценсбад не поедет или если поедет, то только для того, чтобы отвезти жену и вернуться обратно в Россию, было известно. Чехов не выносил «неметчину», несмотря на ее комфортный бытовой уклад. «Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее», — писал он сестре из Баденвейлера в июне 1904 года (II. 14 : 123 – 124).

Надо же было ему умереть в Германии и с немецкими словами на устах — «Ich sterbe» («Я умираю») — под бокал искристого шампанского, выпадавший из рук. «Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего…» — бормотал его Фирс, укладываясь умирать.

Видно, этот немецкий был его последней шуткой — над собой. Тут было над чем посмеяться рожденному «под смешливой звездой». Русский писатель, кровно, генетически связанный с Россией, нелепой, бестолковой до абсурда, с ее безотцовщиной, разгильдяями и недотепами — его героями не-героями, привязанный к этой России, воплощенной в его литературном слове, — умирал в чужой, чистенькой, вылизанной, выстриженной стране, отпугивавшей его сухим, неодушевленно-схоластическим порядком и аккуратностью.

Было от чего заговорить по-немецки…

«Эх ты… недотепа!.. (Лежит неподвижно)» — он и это написал в своей комедии «Вишневый сад» (II. 3 : 254).

Станиславский не понял чеховской самоиронии, прокомментировав последние слова писателя «Ich sterbe»: «Смерть его была красива, спокойна и торжественна» (I. 4 : 348).

Но впереди у Чехова еще два лета, две зимы, «Вишневый сад» в Художественном, торжественное чествование по случаю 25-летия его литературной деятельности и последняя весна… «Новая пьеса», якобы существовавшая на листках, «мелко исписанных», которые Мария Павловна так и не нашла в ящиках ялтинского письменного стола брата, 11 еще не написана; еще не решено лето 1902-го с маячившим Франценсбадом, прописанным докторами Ольге Леонардовне.

Мария Петровна Лилина присматривала во Франценсбаде квартиру, пансион и врача для Ольги Леонардовны, сообщала ей о лечебных свойствах местной грязи и об особенностях курорта, давала житейские советы, как лучше добраться до Франценсбада и что брать с собой.

Станиславский, когда приехал к Лилиной и детям, чтобы примирить Ольгу Леонардовну с неизбежностью Франценсбада, посылал ей открытки с видами типичных улиц вполне милого курортного городка с гостиницами, парками, с грязелечебницей, ваннами и источниками. «Прогулки чудесные, много сосны […] Одно нехорошо — климат сырой. Запасайтесь теплым на случай дождливой погоды. Захватите даже ваточное пальто», — беспокоился он (I. 8 : 453 – 454).

Богатые друзья предлагали Чехову помощь.

Стахович звал в Пальну, свое имение на границе Тульской и Орловской губерний.

Морозов готов был устроить путешествие по Волге и Каме и отдых в своей вотчине на Урале.

На то время, пока Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде, как планировалось, Станиславский приглашал Чехова пожить у него в Любимовке.

Этот проект долго и капитально обсуждался.

Чехов утверждал, что в Любимовке он был и что там очень хорошо.

В Любимовке он был, скорее всего, в конце августа 1898 года и по приглашению не хозяина дачи, а Немировича-Данченко. Станиславский в августе 1898-го уехал в Григоровку писать режиссерский план «Чайки», а Немирович-Данченко репетировал в Пушкине с молодой труппой еще не открывшегося Художественного театра «Царя Федора Иоанновича» и жил в кабинете Станиславского на втором этаже двухэтажного деревянного алексеевского дома, дома «с ушами», как называли его Алексеевы.

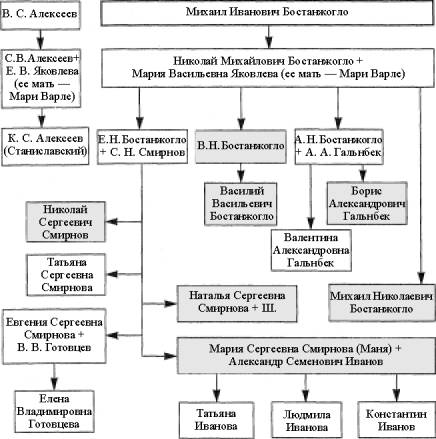

Елизавета Васильевна, должно быть, жила, как обычно, на своей половине, в своем флигеле — «ухе» — в окружении приживалок, и Чехов уже тогда приметил эту очаровательную полуфранцуженку, «либеральную старуху». В 1898-м Елизавете Васильевне — пятьдесят шесть. Он мог приметить и ее старшего сына Владимира Сергеевича, мягкого, конфузливого. Его дом, построенный в 1886-м, стоял подле родительского, на том же пятачке. Но они могли не встретиться. Владимир Сергеевич рано утром уезжал на фабрику и с вечерним поездом возвращался, усталый. Немирович-Данченко с утра до вечера проводил с артистами в Пушкине. Чехов, если поехал в Любимовку, то через Пушкино, как планировалось, смотрел, как приятель репетировал «Царя Федора», приглядывался к актерам. Ближе к ночи алексеевский кучер привозил 12 их на алексеевскую дачу и они допоздна разговаривали о постановке «Чайки» и о mise en scène Станиславского, присланной из Григоровки.

В Любимовке Чехов провел тогда день-два, вряд ли больше.

«Если начну пьесу, то Ольгу с собой на дачу не возьму, буду жить отшельником», — откликнулся Чехов на приглашение Станиславского (II. 12 : 245). Раньше он мог работать в любой обстановке. Даже когда за фанерной перегородкой в соседней комнате шумела богема: художники, певички и актерки, компания брата Николая Павловича. Он и сам поминутно забегал туда, отрываясь от стола, чтобы развлечься. Теперь писал трудно, мучительно и нуждался в полной тишине.

Елизавета Васильевна согласилась на приглашение Чехова. Только не сразу, Станиславскому пришлось ее уговаривать. Чехову «хочется писать, и в Любимовке он будет это делать» (I. 8 : 453); «необходимо дать возможность Чехову написать пьесу, без которой нам будет плохо в будущем сезоне», а положение Чеховых «безвыходно», — звучало рефреном в его уговорах (I. 8 : 460).

У Чехова была открытая форма туберкулеза, а Елизавета Васильевна панически боялась простуд и инфекций. Станиславский и Лилина разделяли этот страх. Вопрос тем не менее решили в пользу Костиного гостя.

Елизавета Васильевна июнь и часть июля ежегодно проводила во Франции. Вернувшись из-за границы, она должна была поселиться у Нюши в соседней Комаровке, в пяти минутах от своего любимовского дома, подальше от заразы, если Чехов согласится на Любимовку, а в комнате, куда предполагали поместить Чехова, Станиславский обещал мамане осенью, после отъезда гостя, переклеить обои.

И Чехова Станиславский уговаривал выбрать Любимовку, пока Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде. «Антону Павловичу не мешает пожить в Любимовке. У нас много типов», — говорил Станиславский Ольге Леонардовне, заманивая писателя на свою дачу (I. 8 : 462). Он тут же указывал на них: на маманю Елизавету Васильевну, старую хозяйку имения, купленного в 1860-х у дворян Туколевых, — дома с разросшимся яблоневым садом, с хозяйственными постройками вокруг него, теплицами, конюшнями и каретным сараем; на сестру Нюшу — Анну Сергеевну и брата Владимира Сергеевича, ближайших соседей Чехова по даче; на их детей; на няню; на алексеевскую прислугу.

Маманя — эта «живая натура», которую Станиславский предоставлял писателю вместе с жильем, — беспокоила его едва ли не больше, чем старый дом и имение, пришедшие в запустение из-за отсутствия настоящих хозяев. Алексеевы были в подмосковной Любимовке дачники.

«Заглядываю в будущее и волнуюсь […] за Антона Павловича. Модели через две приедет мать […] Спешу предупредить и сделать Вам ее характеристику» (I. 8 : 461), — писал Станиславский Ольге Леонардовне 13 из Франценсбада, набрасывая в пространных письмах ей и Антону Павловичу психологический портрет Елизаветы Васильевны.

«Моя мать — это маленький ребенок с седыми волосами», — писал Станиславский Чехову (I. 8 : 461), приготавливая его к встрече с Елизаветой Васильевной, никудышной помещицей, как с «типом», подходящим к задуманной пьесе о старухе, проигравшей в Монте-Карло свое разоренное русское поместье.

Образ великовозрастного маленького ребенка Станиславский впоследствии закладывал в образ Раневской своего режиссерского плана.

Когда Раневской у Чехова, прибывшей из-за границы домой, что-то мерещилось из детства — ее покойная мать, например, проходившая в белом платье по саду, — она у Станиславского «так живо» уходила в прошлое, что забывала, «что она не ребенок» (I. 12 : 325).

На копне во втором действии «Вишневого сада» Раневская и Гаев у Станиславского возились, как «расшалившиеся дети».

В третьем действии Раневская режиссерского плана приходила в хорошее расположение духа и «по-детски» увлекалась фокусами Шарлотты в сцене бала. В плохом настроении Раневская у Станиславского «необыкновенно искренна и жалка», серьезное придавливает ее. Расстраиваясь, она горько плачет, плачет, как дитя, — намечал Станиславский.

Дорошевич, посмотревший премьеру «Вишневого сада» в Художественном театре, жалел и Раневскую, и Гаева, «жалкого» в исполнении Станиславского, как «провинившегося ребенка».

«Они беспомощны, как дети.

Как дети.

Вот это-то и наполняет чеховское произведение щемящей грустью.

Перед вами гибнут, беспомощно гибнут старые, седые дети. И как детей, вам их жаль», — писал Дорошевич после премьеры.

Образом маленького ребенка с седыми волосами образ матери в письмах Станиславского к Чеховым, однако, не исчерпывался. Если бы эта детскость была единственной характеристикой мамани, он бы не затевал ее портрет.

Он стеснялся маманиной необразованности — «на втором слове перепутает “Чайку” с “Тремя сестрами”, Островского с Гоголем, а Шекспира с Мольером». И опасался ее неуравновешенности, проистекавшей от гремучей смеси в ней русского купеческого характера со взбалмошным французским. Тут Станиславский напрягался.

«Она наполовину француженка и наполовину русская. Темперамент и экзальтация от французов, а многие странности — чисто русские», — писал он из Франценсбада, причисляя к «странностям» мамани ее склонность к перепадам в настроении — от приступов веселости и 14 даже кокетства к дрожащим в голосе слезам (I. 8 : 461). Елизавета Васильевна и сына удивляла резкими противоречиями при общем ее очаровании: властность и деспотизм уживались в ней со щедростью и чуткостью души, беспредельной добротой и безмерным состраданием к больным и бедным.

Станиславский сообщал Чехову, что он может стать свидетелем непристойных скандалов — маманя тиха и добра, но и вспыльчива, и может раскричаться на прислугу в полную меру своего купеческого темперамента: «Да как! Как, бывало, кричали на крепостных!.. Через час она пойдет извиняться или баловать того, на кого накричала. Потом она найдет какую-нибудь бедную и будет дни и ночи напролет носиться с ней, отдавать ей последнюю рубашку, пока, наконец, эта бедная не обкрадет ее. Тогда она станет ее бранить» (I. 8 : 462).

Тот же портрет мамани давала и Нюша, Анна Сергеевна Штекер, хозяйка соседней с любимовской комаровской дачи, сестра Станиславского, в своих мемуарных записках: «Вспылит, накричит, но скоро у нее это проходило, и она становилась опять ласковой, доброй, как будто ничего не случилось, и даже казалась сконфуженной, как будто ей было совестно за свою горячность»1.

Станиславский унаследовал этот маманин характер — купеческий в мягком, либеральном его варианте. Предупреждая Чехова о странностях мамани, он набрасывал, в сущности, свой автопортрет. Он, как маманя, смолоду и в зрелые годы в работе с актерами был склонен к вспышкам, всплескам, разносам, был несдержан, срывался с тормозов — точь-в-точь как Елизавета Васильевна, когда она кричала на слуг, подобно завзятой крепостнице. «Я видел, как Константин Сергеевич менялся в лице и доходил до исступления в сцене суда над нами», — вспоминал артист театра Общества искусства и литературы Н. Д. Красов одну из репетиций со Станиславским (I. 16 : 117). Черты купеческого самодурства вместе с конфузливостью и совестливостью прорывались в нем обычно накануне выпуска спектакля, когда он, первый человек в театре, его хозяин, терял контроль над собой. Это знали все. В таких случаях рядом с ним в Художественном появлялся, по взаимному соглашению, Немирович-Данченко.

За вспышками следовали извинения. Как у мамани. Записочки с извинениями получали от него многие артисты. Чаще других — самолюбивая Ольга Леонардовна. Она не умела тут же, на репетиции, на глазах у присутствовавших подчиниться режиссеру и выполнить его указания. Многих актеров Станиславский доводил до слез, добиваясь того, что хотел видеть на сцене. Его замыслы лучше реализовывал с актерами Немирович-Данченко: «Ступайте к Владимиру Ивановичу: это по его части»2, — отсылал Станиславский актеров к Немировичу-Данченко. 15 Тот терпеливо прорабатывал с ними на репетициях психологический рисунок роли, давая ей литературное освещение.

С годами, совершенствуясь и цивилизуя себя, Станиславский преодолевал свою наследственную неуравновешенность. Изживая в себе черты купеческой вседозволенности, срывался все реже и становился в манере общения с людьми типичным российским интеллигентом.

Станиславский боялся сцен, на которые способна маманя, а еще пуще — что маманя чрезмерной назойливостью в своих ухаживаниях за Чеховым отпугнет его и он потеряет «уютность».

Он опасался и няни, и старика управляющего, и «странностей» безобидного брата. И готовил к ним писателя, представляя их и как своих родных, домочадцев и челядь, и как типы, подходящие к чеховскому замыслу новой пьесы: «Обращаю особенное внимание на старую няню Феклу Максимовну. Это штучка!.. Недурен тип управляющего (он никогда ничем не управлял). Все ждут, когда можно будет его отправить на пенсию, и боятся почему-то сделать это… так он и живет. Все вокруг разрушается, а он живет в свое удовольствие, никогда не следит за хозяйством» (I. 8 : 462).

Старая няня Фекла Максимовна, бывало, «разливалась слезами», если ей становилось «скучно жить» (I. 8 : 452).

Оберегая покой «своих», не жаловала «чужих».

«Если бы, милая маманя, ты написала бы при случае Фекле Максимовне, чтобы она не выкинула какой-нибудь штуки по отношению к Чеховым. От нее это станется. Чехов болезненно деликатный человек. Если только он почувствует, что его присутствие кого-нибудь стесняет, он уложит чемодан и убежит» (I. 8 : 460), — просил Станиславский маманю урезонить Феклу Максимовну. А сам думал о неловкости, которая может случиться, если вдруг и маманя не сдержится, выкажет свои страхи или выкинет свои «штуки». Знал ее взрывной характер: и от нее «могло статься».

Няню в последние годы вывозили из красноворотского дома в Любимовку «подышать воздухом». Она тихо молилась в своем кутке перед киотом и образами, освещенными лампадой, — на проходе в детскую, в комнату Киры и Игоря Алексеевых, детей Станиславского и Лилиной, где стоял ее старенький продавленный кожаный диван.

Она была преданнейшим человеком, членом семьи Алексеевых, и жила исключительно ее интересами, как Фирс, верный своим господам и их великовозрастным детям до гроба. Ее, еще крепостной, ожидавшей ребенка, молочного братика первенца Елизаветы Васильевны — Владимира Сергеевича, — папаня Сергей Владимирович «откупил» у ее хозяев и у мужа-пьяницы. Это было как раз в 1861-м. Волей, данной крепостным, она не воспользовалась, никуда от Алексеевых не ушла и вынянчила 16 всех детей Алексеевых — Сергеевичей. Никого, кроме Алексеевых, у нее не было.

Владимира Сергеевича няня боготворила и была привязана к нему больше, чем к собственному ребенку. Дети вместе росли. Нянин сын, когда вырос, оказался вором.

И Владимир Сергеевич был привязан к няне. Она так избаловала своего любимца, что он и сорокалетний в 1902 году шагу не мог ступить без нее: нуждался в ее опеке, как пятидесятилетний Гаев — в опеке дряхлого Фирса. Няня умерла в 1909-м в его доме, где жила «на покое». Не то, что няня сестер Прозоровых. Той, уже никчемной, ни на что не годной, пришлось на старости лет, в свои восемьдесят два, съехать на казенную квартиру при Олечкиной гимназии. В 1909 году Владимир Сергеевич сделал такую запись в «Семейной хронике»: «Няня до моего отъезда в Азию стала путать слова и засыпать. По моему возвращению я нашел ее тихою […] 7 января скончалась няня и моя кормилица Фекла Максимовна на 73-м году жизни» (I. 2. № 16147 : 38 об, 39).

Фекле Максимовне в 1902-м — шестьдесят шесть.

«Если бы Антону Павловичу захотелось музыки и пения, то у брата он найдет консерваторию. Пусть Вишневский сведет его к Володе. Сам он по болезненной застенчивости не решится придти. И долго будет кланяться и сопеть при свидании от конфуза. Володя — это удивительный человек, большой музыкант, погубивший свою карьеру», — продолжал Станиславский представлять своих родных Чехову и Ольге Леонардовне, рассчитывая, что Вишневский будет сопровождать Чехова в Любимовку, когда Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде (I. 8 : 462 – 463). Станиславский отдавал должное музыкальному таланту Владимира Сергеевича. И подтрунивал над его слабоволием, не позволившим ему стать профессиональным музыкантом, и над полным отсутствием в нем, хозяине алексеевских фирм и Даниловской прядильни, необходимой директору административной авторитарности. Все были сильнее его, и всякий, имевший с ним дело, мог бросить ему в лицо: «Баба!» — как Лопахин Гаеву. И не только покойный Николай Александрович Алексеев Володю ни во что не ставил, но и его подчиненные, и даже прислуга, трепетавшая перед Паничкой, могли быть с ним непочтительными, как впоследствии с Гаевым чеховский Яша.

Каждый чеховский герой — немножко «человек, который хотел», сказал о себе чеховский Сорин.

Владимир Сергеевич Алексеев в этом смысле — абсолютно чеховский тип. Он не сумел построить жизнь по-своему, и жизнь подмяла его. «Кто не овладел жизнью, тем она владеет, Кто не ее господин — ее раб», — писал Николай Ефимович Эфрос, размышляя над чеховскими персонажами, которых «перевернула» жизнь, пользуясь их слабостью. Его статья о «Вишневом саде» и чеховских героях, по-прежнему не-героях, 17 появилась в московской газете «Новости дня» через три дня после премьеры в Художественном.

Константин Сергеевич жалел брата и всех, кто слаб, вял, безволен, кто бесхарактерен. Жалел, любя, всех, вплоть до императора Николая II. «Бедный царь, должно быть, он очень беспомощен», — писал он мамане из Франценсбада о Николае II, прослышав, что немецкие газеты сообщили, будто царь намерен пригласить Льва Николаевича Толстого и «двести выборных из народа и интеллигенции, чтобы просить у них совета о новых государственных мероприятиях» (I. 8 : 460). Просить совета, пусть и у Толстого, было проявлением монаршей слабости.

Маманя больше, чем Чеховым, интересовалась «своим Государем», оттого Станиславский и писал Елизавете Васильевне о нем. Сказывалось ее петербургское детство. Ее отец старался для Государя, поставляя из финских каменоломен с риском для жизни цельную мраморную громаду для Александрийского столпа, украсившего площадь перед царским Зимним дворцом. А Елизавета Ивановна Леонтьева, гувернантка сестер Яковлевых, Мари и Адель, в молодости, до Яковлевых, служила то ли у знатного генерала, то ли у великого князя, бывала на балах у Николая I, знала Жуковского, наставника цесаревича Александра II, и воспитывала из девочек Яковлевых верноподданных государевых слуг. Этот дух сохранялся в мамане до конца ее дней. В этом духе она воспитала и своих детей.

Опомнившись, что перебарщивает в письмах Чеховым, возможным любимовским дачникам, со «странностями» ближайших их соседей по даче, их будущих знакомцев — мамани, брата и няни, Станиславский хватал себя за руку: «Однако! Зачем я все это пишу? Не то я осмеиваю своих, не то рекламирую их. Нет, это не так… Я их всех очень люблю» (I. 8 : 463). В этой оговорке Станиславского — «осмеиваю» и «люблю» — был весь Чехов с его интонацией юмора и сочувствующей, соболезнующей грусти, пронизывавшей его фельетоны в будильниковской рубрике «Среди милых москвичей». Их он вышучивал и, не хваля и не умиляясь, жалел: «осмеивал» и жалел, любя.

Сам того не сознавая, Станиславский смотрел на родных, их портретируя Чехову, чеховскими глазами, видел их чеховским, двойным зрением — любуясь ими и над ними посмеиваясь. Как только вспоминал смешную домашнюю сценку, так сразу же думал: ее «не мешало бы показать Чехову» (I. 8 : 452). Не отдавая себе отчета, он писал Чеховым свои письма в характерной чеховской стилистике. Если бы он так смотрел на чеховских персонажей, когда ставил «Вишневый сад», между ним и Чеховым не возникло бы противоречий, отметивших спектакль Художественного театра.

Станиславский готов был создать Чеховым соответствующие условия, если бы они захотели пожить в Любимовке вдвоем, так, чтобы 18 Чехов мог «отшельничать», а Ольга Леонардовна — приходить в себя. Он готов был отдать им в полное распоряжение обе половины большой алексеевской дачи, купленной для двух семей — папани и тетки Веры Владимировны Сапожниковой. Дом был настолько удобен, а сад и парк возле него так разрослись, давая тень, что Чеховы могли бы уединяться и не мешать друг другу.

Чеховы не имели ни собственного дома в Москве, ни дачи в Подмосковье, о которой мечтали. Особенно Ольга Леонардовна. Станиславский, чтобы снять со своих дачников все комплексы, связанные с его богатством и их интеллигентской бездомностью, каламбурил, элегантно обращая риторику в шутку — в духе Антона Павловича. Скромное подмосковное сельцо Любимовка, будь оно отмечено пребыванием Чеховых, не уступит в будущем по популярности туристическому мемориалу пушкинского Царского Села, — писал он Ольге Леонардовне из Франценсбада, Чехову не решился: «На стенах дачи мы поместим две мраморные доски. Одна из них будет гласить: “В сем доме жил и писал пьесу знаменитый русский писатель А. П. Чехов (муж О. Л. Книппер). В лето от Р. Х. 1902”. На другой доске будет написано: “В сем доме получила исцеление знаменитая артистка русской сцены (добавим для рекламы: она служила в труппе Художественного театра, в коем Станиславский был актером и режиссером) О. Л. Книппер (жена А. П. Чехова)”. Потом в саду появятся “березка Чехова”, “скамейка Книппер”, и все эти реликвии будут огорожены решеткой […] Когда же мы провалимся с театром, мы будем пускать за деньги осматривать наши места. Как видите: большой вопрос — кто кому окажет любезность и принесет пользу» (I. 8 : 456).

«В сем доме жил и писал пьесу знаменитый русский писатель А. П. Чехов…»

«Писал пьесу…» — проходит рефреном в письмах Станиславского.

Планы Чеховых в канун их любимовского лета непрерывно менялись.

Поездка Ольги Леонардовны во Франценсбад не состоялась.

Проплыв с Саввой Морозовым на пароходе до Перми, Чехов отдыхать на Урале не остался. Через три дня повернул обратно. Волновался за жену, хотя ежедневно получал от нее письмо или телеграмму, и сам с той же частотой отвечал ей.

5 июля 1902 года Чеховы с дозволения врачей и в сопровождении Вишневского водворились в Любимовке. Алексеевы умолили Вишневского задержаться подле Чеховых. Он оставался в России их связным доверенным лицом.

Чехов пробыл в Любимовке до 14 августа.

Станиславский и Лилина с детьми вернулись из-за границы 19 августа.

19 Ольга Леонардовна, дождавшись возвращения хозяев, оставалась в Любимовке вместе с ними до начала сезона в театре.

Радушные Станиславский и Лилина продумывали малейшие шероховатости, которые могли возникнуть у Чеховых в контактах с алексеевским родовым гнездом. Зная болезненную деликатность Антона Павловича, они старались предугадать каждое его желание, облегчить каждый его шаг. Оставляя Чеховым старый дом с бездарным управляющим в полное распоряжение и с няней в детской на первом этаже, Станиславский и Лилина велели Чехову и Вишневскому жить наверху, на втором этаже. Там тихо и даже в дождливую погоду сухо. Ольге Леонардовне, еще не оправившейся после болезни, велено было расположиться внизу, в спальне, чтобы не подниматься по крутой лестнице, и больше времени проводить на террасе, где можно целый день лежать и откуда видны лес, поле, деревня, железнодорожный мост с проходящими поездами и дорога в усадьбу Алексеевых со множеством хозяйственных построек.

«Займите нашу спальню и сделайте из нее свою», — собственноручно писал Станиславский Ольге Леонардовне (I. 8 : 456).

Лилина любила поэтичный вид, открывавшийся с террасы, любила с тех пор, как Станиславский в мае 1889 года, тринадцать лет назад, привез ее в Любимовку. И была уверена, что и Ольге Леонардовне он понравится.

Лежа на террасе, Ольга Леонардовна «пьянела» от воздуха, Сельский пейзаж утешал. Когда поздней осенью 1902-го, включившись в работу, она вспоминала Клязьму, Любимовку, нелепого садовника, сенокос на том берегу, запах липы, плотик, солнечные закаты, — на душе ее становилось «очень хорошо и мягко». «Здесь очень хорошо, просто, гладко, никаких красот, кроме реки Клязьмы», которая «протекает близко от дома», — писала она Евгении Яковлевне Чеховой, матери Антона Павловича (II. 1. К. 77. Ед. хр. 10 : 23).

«Если Вы привыкли к своей горничной, то возьмите ее, она может поместиться внизу в комнате рядом с детской […] Если не хотите брать горничной, то Дуняша Вам все сделает […] Насчет кухарки […] Если у Вас есть хорошая, к которой Вы привыкли, то мой совет: возьмите ее, потому что тогда Вы будете совсем как у себя. Кухня у нас отдельная и помещения для кухарки отдельные», — писала Лилина Ольге Леонардовне (I. 2. № 3384).

Чеховы своей горничной не взяли, согласились на алексеевскую Дуняшу — Авдотью Назаровну Копылову. По имени и отчеству ее никто не называл. И кухарку не взяли. Обеды из кухни им носил Егор, Егор Андреевич, лакей Станиславского. Он же прислуживал за столом.

20 Когда Чеховы поселились в Любимовке, Станиславский расширил свой список любимовских «типов», подходящих для пьесы, Дуняшей и Егором, советуя Чехову присмотреться и к ним.

По поручению Лилиной Вишневский свел Ольгу Леонардовну с Дуняшей, и они «до всего договорились, так что с этим вопросом можно считать дело поконченным, — отчитывался Вишневский Лилиной. — Вы не смейтесь, дорогая Мария Петровна, но было мне невыразимо приятно даже видеть Дуняшу, и на душе сделалось тепло в ожидании Любимовки», — добавлял он (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 13).

До переезда Чеховых Дуняша протопила дом. Погода в конце июня стояла холодная. «Сегодня, например, холод собачий и целый день и ночь проливной дождь», — писал Вишневский Лилиной, представляя, как «прескверно» при такой погоде в загородном доме, где никто не живет, «а жильцы будут здоровьем неважные».

За Дуняшу при Чеховых Станиславский был спокоен. Он знал ее со своих гимназических лет — деревенской девушкой. У Алексеевых она расцвела, превратилась в барышню и постарела. Это та самая Дуничка К, которая в начале 1880-х, двадцать лет назад, «утешала» баловня Костю Алексеева, потерпевшего фиаско у фифиночек — у Сонечки Череповой и у петербургской балерины Анны Христиановны Иогансон Родив ребенка, Дуняша не ушла от Алексеевых. Продолжала вести их хозяйство почти как экономка, помогала во всем — даже принимала роды у Лилиной. Трижды. Первая девочка Станиславского и Лилиной умерла младенцем.

Дуняша не занимала места в душе и сердце Станиславского. Мук совести он не испытывал и в герои толстовского «Воскресения» не годился. Человек другой среды, образа жизни и воспитания, чем князь Нехлюдов, дитя природы и патриархальных родителей, он не ведал, что творил. Мудреных толстовских вопросов молодые богатые купчики себе не задавали и об искуплении вины страданием или о нравственном совершенствовании, как и о возможности социального протеста униженных и оскорбленных, не задумывались. Да и Дуняша не испытывала, служа господам, ни униженности, ни оскорбления. Она чувствовала себя на своем месте. На месте горничной у барина Константина Сергеевича и барыни Марии Петровны.

Дуняшин Володя жил вместе с матерью. И рядом со Станиславским.

В лето 1902-го Дуняшиному Володе — девятнадцать.

Исполнительность Дуняши была проверена годами.

По поручению Константина Сергеевича и Марии Петровны она хлопотала по дому — протапливала и убирала комнаты, накрывала стол к утреннему чаю, ставила самовар и ходила за барыней Ольгой Леонардовной.

21 Егор присматривал за барином Антоном Павловичем и исполнял его поручения. Если бы Антону Павловичу вдруг что-нибудь понадобилось бы в Москве, пиво например (Станиславский знал, что Чехов любит мартовское пиво и стрицкое пиво «Экспорт»), он должен был написать записочку, Егору следовало передать ее Владимиру Сергеевичу Алексееву. Тот каждый день ездил на фабрику, кучер Пирожков утром отвозил его к ближайшей железнодорожной платформе Тарасовка, где останавливался поезд из города и в город, а вечером встречал. Владимир Сергеевич переправлял просьбу Чехова управляющему красноворотского дома и вечером привозил заказ в Любимовку.

Прикомандированный к Чехову, Егор внушал Станиславскому тревогу.

Станиславский волновался за пиво, столы, скамейки, экипажи и за лодки, находившиеся в ведении Егора. С лодки Чехов удил рыбу, сосредоточиваясь в тишине на чем-то своем. Удочки он возил свои. «Чувствую, что Егор забыл про лодку. Она существует, хотя, вероятно, в жалком виде. Скажите ему, чтоб ее спустили и поправили», — еще и еще раз напоминал Станиславский Ольге Леонардовне (I. 8 : 461). На управляющего, из-за которого все вокруг разрушалось и приходило в негодность, не надеялся.

Станиславский предупреждал Антона Павловича, что Егор ленив и демагог, и инструктировал его, как вести себя с ним, если тот будет отлынивать от дел и приставать с разговорами. Он сам частенько разговаривал с Егором, когда летом, отправив жену и детей в Любимовку или к Юре под Харьков, оставался в городе без семьи, в одиночестве. «Нет сил сидеть в компании с Егором», — жаловался он тогда Лилиной (I. 8 : 191).

Егор был грамотный, читал душещипательные романы, подтаскивая их из шкафов о трех растворах в библиотеке красноворотского дома, собранной Елизаветой Васильевной и Сергеем Владимировичем, и книги серьезные из режиссерской библиотеки Станиславского, не разрезанные барином. Тому было некогда. Егор мнил себя «развитым» не меньше господ и любил с господами потолковать о прочитанном. А по части городской московской жизни он точно был осведомленнее Станиславского, слишком загруженного делами фабричными и театральными. Егор приносил домой слухи о происшествиях. Он был в гуще московских событий. В мае 1896 года, например, во время коронации Николая II, его занесло на Ходынское поле, и Станиславский со слов Егора тогда же, в мае 1896 года, сообщал подробности жене, отдыхавшей с детьми под Харьковом: «Что пишут в газетах — неправда. Было что-то совершенно необъяснимое, Шеренга каких-то сумасшедших брались за руки и толкали народ вперед. Говорят, что этим занимались морозовские мастера. Давили до того, что падали в рвы и канавы. 200 человек попадали в колодцы, так как их забыли прикрыть. Егор был вечером и 22 говорит, что горы тел свалены. У многих оторваны челюсти, ноги, руки. По Тверской навстречу Государю возили возами тела» (I. 8 : 176).

Что Егор будет отлынивать от обязанностей, Станиславский не сомневался. «Прикажите Егору в разных уединенных уголках сада и парка поставить столы и стулья. Со свойственной ему привычкой он будет говорить, что это очень трудно сделать… что нет столов… Но Вы настойте, потому что столы есть, и это нетрудно. Во время Вашего пребывания я больше всего боюсь Егора. У него плохая школа и много пафоса. Если он задекламирует, гоните его и позовите Дуняшу, горничную, она поосновательнее», — писал Станиславский Чехову (I. 8 : 454 – 455). Подстраховываясь, он поручал Дуняшиному Володе быть у Егора на подхвате.

Чехов Егора не гнал. Напротив, проявлял к этому «типу» благосклонное внимание, а «тип» и с барином Антоном Павловичем не церемонился. Все лето пристраивался к нему с разговорами. «Чехов часто беседовал с ним», — вспоминал Станиславский (I. 4 : 342). Вишневский письменно докладывал ему обо всем.

«Егор, нельзя же быть лакеем, это ужасная служба — вы же грамотный», — говорил Чехов Егору, а Вишневский записал (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 4).

И с Дуняшей Чехов разговаривал. «В Любимовке Антон Павлович взбудоражил всю прислугу. Он стал ей говорить, что теперь такое время, что все должны быть образованными. Стал настоятельно советовать горничной, уже довольно пожилой женщине, чтобы она зимой ходила на вечерние курсы, лакею […] чтобы он учился французскому языку», — рассказывал Станиславский интервьюеру в 1914-м, вспоминая любимовское лето Чехова (I. 7 : 467). О том, что речь идет именно о Дуняше и Егоре, не названных по именам, свидетельствуют черновые записи Станиславского: «Жизнь Чехова в Любимовке. Прототип Дуняши — Дуняша […] Егор — прототип Яши, отчасти Епиходова по мудреной речи […] Они захотели учиться. Дуняша — по вечерам курсы, Егор — по-французски» (I. 14 : 20).

Поселившись в Любимовке, Чехов окунался в налаженный алексеевский быт с горничными, кухарками, прачками, лакеями, с другой прислугой. Челядь жила в постройке рядом с господским домом. Чехов явно приглядывался ко всем любимовским «типам», неожиданно ворвавшимся в его жизнь: к няне, управляющему, как велел Станиславский, к Егору и Дуняше, к Дуняшиному Володе, к обитателям соседних деревенек — Финогеновки, Комаровки, Тарасовки, к родственникам Станиславского: Сапожниковым, Штекерам, Смирновым и к их прислуге.

Ни к няне, ни к Егору с Дуняшей он претензий не имел. Он чувствовал себя на подмосковной даче Станиславского лучше, чем дома. Бессознательно, с таганрогской бездомности, он тянулся к такому, отлаженному предками, буржуазному быту. В сущности, он не обрел его в 23 Ялте, «у себя». Провинциальная Ялта, как и Таганрог, была слишком далеко от столиц, от Москвы, куда он всегда стремился. А Любимовка — близко.

Благодарные за гостеприимство, Чеховы и Вишневский при них писали Алексеевым во Франценсбад, в Люцерн, по всему их европейскому маршруту.

«Нянюшка Ваша славная», она скучает по детям и совсем не мешает нам, — успокаивала Ольга Леонардовна Станиславского и Лилину.

Тихо молившаяся на проходе в детскую, няня не причиняла Чеховым хлопот и не нарушала их покоя. Чехов испытывал к ней особую нежность. Ему и в детстве, и сейчас, в его годы, когда он нуждался в уходе, не хватало такой Феклы Максимовны, которая приголубила бы его, как нянька Марина — Серебрякова, поцеловала бы в плечо и попричитала бы над ним: «Пойдем, батюшка, в постель… Пойдем, светик… Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею… Богу за тебя помолюсь. У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут» (II. 4 : 78). Сурово-сдержанный Чехов, скрывавший от близких свою немощь, никого не обременявший его, посвятил няням пронзительные строки.

«Здесь как бы весь Чехов» — петербургский литератор Д. В. Философов на этой реплике няньки Марины из «Дяди Вани» построил свою знаменитую статью «Липовый чай», написанную к пятилетней годовщине со дня смерти Чехова3. Нянька Марина не вылечила больного профессора, не вернула на кафедру, где тот купался в счастье. Но Чехов, подобно Марине, несомненно помогал людям, внося в «атмосферу всеобщего недомогания и раздражения» «нелепую, человеческую ласку»: «Он с особым искусством умел поить нас лиловым чаем, а главное — за всеми его словами чувствовалось, что ножки у него так и гудут, так и гудут», — писал Философов, размышляя о творчестве Чехова4.

Будущее России, возрождение России — «не в свободном слове ума и науки, а лишь в последнем слове любви», сказанном няней или умирающим преданным Фирсом, в этом «липовом чае», — считала редакция религиозно-философского журнала «Новый путь» Философова -Мережковских5.

Отголоски няниной истории — алексеевской няни Феклы Максимовны Обуховой — слышатся в рассказе восьмидесятисемилетнего Фирса: «Воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах» (II. 3 : 222). А отголоски истории няниного сына, осужденного за воровство, — в истории молодого Фирса, отбывшего за воровство срок. Рассказ Фирса о себе, безвинно пострадавшем, и о родителях Раневской и Гаева — Андрее Гаеве с супругой, пригревших его, когда он вышел из тюрьмы, — в опубликованный при жизни Чехова текст «Вишневого сада» не вошел. Чехов изъял его 24 по просьбе Станиславского, соглашаясь с требованиями «сценичности» пьесы.

Безымянной няни Раневской и Гаева нет среди действующих лиц чеховского «Вишневого сада». Однако она появлялась в пьесе Чехова собственной персоной. Может быть, застряла в пьесе из черновых заготовок Чехова? «Без тебя тут НЯНЯ умерла», — сообщал Гаев сестре, вернувшейся из Парижа, как только они оба, растрогавшись встречей, окунулись в детство, неотрывное от няни — вроде чеховской Марины или алексеевской Феклы Максимовны.

А Симов, бывавший в Любимовке и работавший над декорациями «Вишневого сада» в Художественном театре, как обычно, в тесном контакте со Станиславским, предусмотрел в обстановке первого акта комнату няни, которой тоже нет у Чехова, — она была как бы за перегородкой в детской. В проходе за «многоуважаемым шкафом» стоял «нянин» кожаный диван. «Кофе я буду пить на старом диване […] диван — вроде как стоял в длинной проходной комнате, рядом с нашей столовой. Помнишь?» — рассказывала Ольга Леонардовна Чехову о том, как поздней осенью 1903 года репетировали в Художественном премьеру «Вишневого сада».

И Егор, которого нет среди действующих лиц пьесы Чехова, появлялся в «Вишневом саде» под собственным именем — среди гаевской дворни. Видно, сильно озаботил Станиславский Чехова своими опасениями насчет Егора. Они оправдались не в реальности, к счастью, а в драматургической версии Чехова. Безответственность Егора в пьесе оказалась зловещей. Егор должен был отправить Фирса в больницу. И не отправил его. Именно Егор забыл Фирса в заколоченном доме:

«Аня (Епиходову, который проходит через залу). Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.

Яша (обиженно). Утром я говорил ЕГОРУ. Что ж спрашивать по десяти раз!» (II. 3 : 246)

Чеховы и Вишневский в три голоса уверяли Станиславского, что няня им — совсем как родная и что Дуняша и Егор все отлично устроили. Вишневский писал накоротке Марии Петровне: «Дуняша и Егор так внимательны ко всякой нашей мелочи, что я сказать Вам не могу» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 19). «Егор и Дуняша очень заботливы и радушны, — вторила Вишневскому Ольга Леонардовна, расписывая ялтинским Чеховым в подробностях, как ухаживает прислуга за Чеховым, как заботится о его покое. — При каждом появлении какой-нибудь барышни лица у прислуги делаются неприятными; даже, говорят, благовестить запретили громко» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 15).

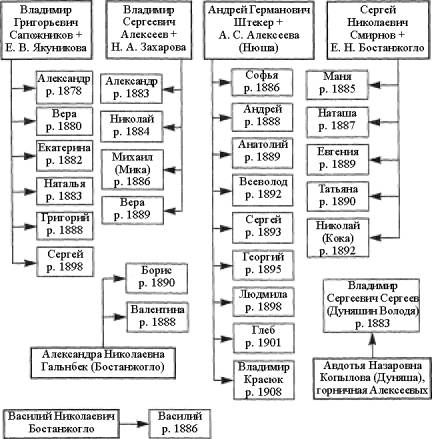

Барышни — это родные и двоюродные племянницы Станиславского с соседних с Любимовкой родительских дач в Тарасовке, Комаровке и Финогеновке: Маня, Наташа, Женя и Таня Смирновы, дочери Сергея 25 Николаевича и Елены Николаевны, урожденной Бостанжогло; Соня Штекер, дочь Анны Сергеевны, сестры Станиславского; девочки Сапожниковы, дочери Владимира Григорьевича и Елизаветы Васильевны, урожденной Якунчиковой.

Благовестившая на всю округу, старинная, XVII века, ровесница любимовского дома с ушами, церковь Покрова Святой Богородицы на территории алексеевской усадьбы была благоустроена и украшена покойными Сергеем Владимировичем, старостой Болшевского прихода, и Николаем Михайловичем Бостанжогло, хозяином тарасовской дачи. В этой церкви венчались в 1880-х одна за другой дочери Николая Михайловича — Александра Николаевна Бостанжогло-Гальнбек и Елена Николаевна Бостанжогло-Смирнова и старшие дети Елизаветы Васильевны и Сергея Владимировича: Владимир Сергеевич с Прасковьей Алексеевной; Зинаида Сергеевна с доктором Костенькой Соколовым; Анна Сергеевна с Андреем Германовичем Штекером, потомственным почетным гражданином Москвы, коммерсантом, служащим бумагопрядильной фабрики; Станиславский с Лилиной в 1889-м. В 1890-х венчались младшие Алексеевы — Люба с Г. Г. Струве и Борис с О. Н. Полянской. Свадьбы справляли по всем дедовским канонам — с шаферами, с детьми, держащими длинный шлейф невесты, с многолюдным застольем после венчания и непременным заграничным свадебным путешествием.

Старые тени витали над куполом церковки, оберегая покой любимовских, финогеновских, тарасовских, комаровских, куракинских прихожан. А Владимиру Сергеевичу Алексееву, подходившему к окну, когда она благовестила, казалось всякий раз, что вот-вот сам папаня в парадном черном сюртуке по случаю великого праздника, в шляпе и с тростью чинно прошествует по узкой тропинке, протоптанной от дома к церковке, откуда уже доносилось пение.

Когда в четвертом чеховском акте расчувствовавшийся Гаев надевает теплое пальто с башлыком, чтобы навсегда покинуть дом и сад, проданные с торгов за долги, и говорит, отворачиваясь к окну, чтобы скрыть подступающие к горлу рыдания: «Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…» (II. 3 : 252), — «Вишневый сад» просто размыкается в Любимовку. Кажется, что Андрей Гаев — уже не Гаев, а Сергей Владимирович Алексеев, и не Леонид Андреевич Гаев, а Владимир Сергеевич Алексеев переносится в свое любимовское детство.

«Летняя, славненькая, и слышно пение, когда сидишь в саду или на террасе», — писала о церковке Ольга Леонардовна ялтинским Чеховым, рассказывая им о своем с Антоном Павловичем житье-бытье (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 15).

Церковное пение и малиновый звон Чехов любил. Он любил, когда в юности жил в Москве, рано встать, зажечь свечи, сесть за письменный 26 стол, и если на дворе звонили — работа ладилась. А звон любимовской церковки ему не нравился, если верить Вишневскому. Чехов говорил Вишневскому, что вообще хороший звон можно слышать только в Страстном монастыре в Москве. Тем не менее весь месяц в Любимовке он каждую субботу и каждый церковный праздник приходил к ограде, садился на скамейку и слушал благовест. Вишневский как-то спросил у Чехова, когда они сидели у церковных ворот: «Скажите, Антон Павлович, отчего Вы так любите колокольный звон и так много говорите о нем?» Чехов, помолчав, посмотрел вверх на густую листву и ответил: «Это все, что у меня осталось от религии» (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 3).

И Зинаида Григорьевна, жена Саввы Тимофеевича Морозова, записала подобное и в тех же словах: «Я не могу равнодушно слушать церковный звон, — говорил Антон Павлович Зинаиде Григорьевне. — Я вспоминаю детство, как я […] ходил к заутрене. А в пасхальную ночь я теперь иду на Москворецкий мост, где на реке разливается звон сорока сороков. Вот и все, что у меня осталось от религии»6.

Первые две недели Чеховы провели в Любимовке без Елизаветы Васильевны — в соседстве с распорядительной Прасковьей Алексеевной, женой Владимира Сергеевича, и под деликатной опекой Анны Сергеевны Штекер. Подготовленный Станиславским, Чехов ждал приезда Елизаветы Васильевны из-за границы. Он видел, как готовились родные к встрече старой хозяйки имения. «Сейчас идут хозяйственные приготовления в Любимовке по поводу приезда Елизаветы Васильевны и Любовь Сергеевны в Комаровку», — сообщал Вишневский Лилиной (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 19). Чеховы наблюдали, как суетились алексеевские слуги, убирая и украшая ее апартаменты, — Дуняша; Дуняшин Володя; Егор; даже управляющий имением; садовник, срезавший для гостиной букет. Вся прислуга была на ногах. Андрей Германович Штекер, Нюшин муж, хлопотал под окнами в каретном сарае, отправляя экипажи на станцию к утреннему поезду из города, и сам с кучером, Дуняшиным Володей и Егором встречал Елизавету Васильевну с дочерью Любовью Сергеевной на железнодорожной платформе Тарасовка.

Кажется, сбывались надежды Станиславского на то, что «живая натура» будет полезна Чехову. У писателя, должно быть, вызревала ситуация первой сцены первого акта «Вишневого сада» и обрастал реальностью образ немолодой помещицы, мечущейся между Францией и Россией, между Парижем, дачей в Ментоне и запущенным загородным русским имением.

«Старуха из Монте-Карло» возвращалась домой из Франции…

… Молоденькая горничная Гаевых Дуняша, Авдотья Федоровна Козодоева в день приезда барыни встала рано-рано. Протопила дом. Смахнула последние пылинки со столетнего книжного шкафа. Сияла чехлы с полуразвалившейся мягкой мебели, ровесницы дома, и с такого 27 же возраста люстры в нижней гостиной. Накрыла стол скатеркой с вензелями Гаевых бабушек и прабабушек, вышитых в углах их крепостными мастерицами. Поставила в вазу цветы, присланные садовником. И обмерла, похолодела вся, заслышав цокот копыт под окном: «Едут! […] Я сейчас упаду… Ах, упаду!»

И Любовь Андреевна Раневская, урожденная Гаева, хозяйка имения, завещанного ей родителями, в сопровождении дочери, ее гувернантки и молодого лакея; приемной дочери, брата и старого лакея, встречавших ее на станции, впорхнула в детскую через нянину проходную.

Так начинается чеховский «Вишневый сад».

Любимовка и ее «типы», описанные Станиславским в письмах к Чеховым, годились для пьесы и могли попасть в нее, так что представления их Станиславским Чехову получались чем-то вроде заказа писателю — места действия и действующих лиц, очень деликатного, обернутого шутками, не заметного ни исполнителю, ни заказчику.

Благодаря Чеховым, Вишневскому и Елизавете Васильевне картина любимовского лета Чеховых восстанавливается объемной, с житейскими подробностями и широким кругом лиц из алексеевско-бостанжогловского клана в третьем и четвертом коленах, попавших в поле зрения Чехова. Антон Павлович и Ольга Леонардовна писали в Ялту Евгении Яковлевне и Марии Павловне Чеховым. Мать и сестра Антона Павловича не привыкли расставаться с ним надолго, на целое лето, и Ольга Леонардовна, невольная разлучница, считала своим долгом держать родных мужа в курсе всех дел. И Антон Павлович не забывал своих.

Переписка у них и у Вишневского, связного Чеховых и Алексеевых, получилась обширная.

Информация о Чеховых поступала к Алексеевым и через Анну Сергеевну. Нюша в отсутствие Елизаветы Васильевны присматривала за столом и хозяйством Чеховых, помогая Вишневскому, и исправно писала мамане, а маманя пересказывала Нюшины отчеты в письмах к Косте, отдыхавшему с семьей в Германии, во Франценсбаде, потом, по дороге домой, в Швейцарии.

Елизавета Васильевна вообще много писала писем, писала по ночам, путая день с ночью, писала всем детям и внукам, списываясь из Парижа, а потом из Любимовки еще и с младшей своей дочерью Маней, Марией Сергеевной. Маня с детьми от распавшегося первого брака — с Женей и Сережей Олениными — жила в июле и в августе в Кисловодске, лечилась у доктора Оболонского, приятеля Чехова его холостых лет и мужа Сонечки Череповой, Софьи Витальевны, бывшей Костиной подружки. Доктор нашел у Мани сильное нервное истощение.

Женя и Сережа Оленины получали от бабушки Елизаветы Васильевны иллюстрированные открытки с видами Парижа и с ее коротенькими 28 приписками. Например, такой — на открытке с изображением Парижской «Орет». Ее невозможно не привести: «Ангелочек мой родной Женюша, как поживаешь, не соскучился ли ты о бабе Лизе, а я так страшно скучаю по вас с мамой, кажется еще целую вечность не увижу вас. Здесь ты видишь оперный театр, верно папа твой будет в нем петь когда-нибудь, и вы с мамочкой сюда приедете. Только бабы Лизы с вами, верно, не будет, вот о чем я горюю, моя детка родная. Будь весел и здоров. Пиши бабе Лизе. Целую тебя. Лиза» (I. 2. № 16846).

Манины дети и дети Станиславского и Лилиной, Кира и Игорь, получали от бабы Лизы трогательные записочки и по возвращении ее в Россию. Об их любимовских собачках, например: «У нас пресмешной щенок, его все ужасно любят, он толстун и блестит шерсть его, точно он атласный. Он играет с Кубышкой» (I. 1).

«Кубышке и Цыгану поклон особый», — писал Чехов в одном из первых писем Ольге Леонардовне уже из Ялты в Любимовку (II. 13 : 14). Он привязался к ним.

Поселившись у Нюши, Елизавета Васильевна продолжала свою переписку: и с сыновьями Костей и Володей за границей, и с Маней в Кисловодске, и с внуками Олениными, и с внуками Алексеевыми. Им сообщала об их кузенах и кузинах, их сверстниках, о детях Володи Алексеева, Нюши Штекер, Лены Бостанжогло-Смирновой и Саши Бостанжогло-Гальнбек, об их забавах и шалостях, обо всей любимовской молодежи. Смирновы и Гальнбеки жили на даче в бостанжогловской Тарасовке. И хотя центр алексеевской жизни с конца 1890-х резко сместился в сторону Станиславского, театральной знаменитости, Елизавета Васильевна оставалась между всеми Алексеевыми и Бостанжогло, распавшимися на семьи, скрепляющим звеном.

Опасения Станиславского относительно мамани и Чеховых оказались напрасными. Вернувшись из Франции, Елизавета Васильевна все заботы о них взяла на себя, освободив Нюшу. И не сорвалась. Чехов симпатизировал Елизавете Васильевне, обставлявшей заботы о нем с Ольгой Леонардовной по-русски «талантливо и со вкусом»: без педантства, не стесняя ничьей свободы. Так могло быть только в родовом гнезде с патриархальными семейными отношениями, больше нигде. «Ваша мать — прекрасная женщина. И имение очень хорошее», — признавался Чехов Станиславскому (I. 7 : 467).

И Ольга Леонардовна успокаивала Станиславского: «Антон Павлович чувствует себя отлично, находит Вашу матушку интересной женщиной […] Она такой чудесный, такой необыкновенной доброты человек. От нее глаз не оторвешь, когда она говорит с такой любовью о своих детях, о своих внучатах. О нас она тоже заботится и хлопочет, но ради бога, не думайте, что это могло бы быть в тягость и нарушило бы покой 29 нашего писателя. Мы, наоборот, тронуты ее вниманием» (I. 2. № 8627).

Чехов давно так покойно не проводил лета.

Вставали в восемь утра, в час обедали, ужинали в семь, в десять или в половине одиннадцатого ложились спать. Как в санатории или как в усадьбе Войницких до приезда в нес Серебряковых, нарушивших привычный распорядок дня.

«Вот какую скромную и порядочную жизнь мы ведем в Любимовке. Хозяйничаю я здесь недурно, и сам заказываю обеды и ужины», — писал Вишневский Лилиной (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 18 об.).

«В доме питаемся и спим, как архиереи», — успокаивал Антон Павлович Станиславского (II. 13 : 11). Тот все волновался, как живется Чеховым на его даче.

За обедом, чаем и ужином Чехов всех, по обыкновению, смешил. «Насколько нам хорошо живется в Любимовке благодаря Вашей любезности, — писал Вишневский Лилиной, — можете судить по тому, что Антон Павлович часто говорит: “От такой хорошей жизни сделаюсь, пожалуй, оптимистическим автором и напишу жизнерадостную пьесу”. Но вот последнему я очень мало верю, ибо то, что он иногда проболтнет, уже чувствуется опять чеховская скорбь. Бог с ним, пусть пишет, что хочет, лишь бы была новая чеховская пьеса! А она будет к сезону — за это я Вам поручусь», — обнадеживал Вишневский Алексеевых (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 17).

«Проболтает…»!

Ко сну, к завтракам, обедам и ужинам, поднимавшим настроение дачников, относились с таким вниманием, что по письмам Вишневского и Чеховых можно восстановить их меню.

Часто ели белые грибы. Они росли прямо у крыльца. Белые грибы для Чеховых собирала Женя Смирнова, третья по старшинству из дочерей Клены Николаевны Бостанжогло-Смирновой после Мани и Наташи. Женя сидела на веслах, когда Чехов изъявлял желание покататься на лодке. Значит, лодку Егор все же приготовил к приезду Чеховых. Впрочем, и у Смирновых, и у Сапожниковых, и у Третьяковых, куракинских дачников, были собственные лодки.

Свое письмецо Антону Павловичу зимой 1902 года, уже после Любимовки с Чеховыми, Женя Смирнова так и подписала: «Уважающий Вас гребец Женя Смирнова».

Часто варили уху из щук, окуней, ершей, плотвы. Особенно много рыбы водилось в смирновской купальне. Станиславский рекомендовал Чехову ловить там. Даже Ольга Леонардовна однажды, когда собралась удить, поймала там с ходу двух ершей.

Елизавета Васильевна, как только водворилась в Комаровке, стала баловать Чеховых своим фирменным блюдом — мятными лепешками. 30 «Скажи Елизавете Васильевне, что я каждый день вспоминаю ее и благодарю за мятные лепешки», — просил Чехов жену в письме к ней в августе 1902-го, уже из Ялты (II. 13 : 19).

Антон Павлович пил деревенское — из-под коровы — молоко и сливки и прибавлял в весе, что всех радовало. К чаю Вишневский распоряжался приготовить «разных печений, сливок, малины», что не радовало Ольгу Леонардовну. Она боялась от этого чревоугодия потерять творческую форму: «Я при таких харчах и без движения, без работы разжирею адски здесь» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 6 об.).

Вдобавок ко всему, угощения присылали Костиным гостям соседи. Отовсюду в алексеевский дом несли фрукты, конфекты, как говорили тогда, печенье, мороженое.

По конфектам специализировалась Елизавета Васильевна. Она и в театр приходила с огромными кулями и раздавала содержимое артистам за кулисами и знакомым в зале.

Фрукты пошли с августа. Первый Яблочный Спас (его еще называют Медовым), открывавший фруктовый сезон, отмечали водосвятием. Для водосвятия над Клязьмой перед церковью был сооружен специальный помост. Чеховы смотрели водосвятие с лодки, стоявшей у другого берега. «Очень было красиво», — писала Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 29).

«Помните водосвятие в этот день, мы были с Вами на лодке; я даже помню, что Антон Павлович говорил тогда», — писала Маня Смирнова Ольге Леонардовне два года спустя, в день чеховских сороковин, воскрешая в памяти то славное любимовское лето (IV. 1. № 4909).

На второй Яблочный Спас, на праздник Преображения — 6 августа по старому стилю, когда разрешалось яблоки убирать и употреблять в пищу, — все ходили к обедне. «Сегодня освящали яблоки, мы все были около церкви, так как войти невозможно было. И Антона Лили притащила», — писала в тот день Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 10 : 29).

Лили — это Лили Эвелин Мод Глассби, англичанка, гувернантка детей Бостанжогло-Смирновых. Елена Николаевна и Сергей Николаевич Смирновы наняли ее в середине 1890-х. Лили выучила английскому барышень Смирновых, теперь возилась с младшим Смирновым — Кокой. Ему в лето 1902-го — десять лет.

От Смирновых присылали Чеховым кофейное мороженое. В архиве Антона Павловича сохранилась записочка от Лили, приложенная к мороженому. Чехов аккуратно пометил на ней карандашом: «Е. Р. Глассби, 1902, VII». Лили называла себя на русский лад — Еленой Романовной. Старательно выписывая русские слова и «яти», она просила Чехова:

31 Брат Антон! Мороженое для тебе, но хорошо если ты други тожа буду дать, только не простудес. Будет здоров. Христос с тобой. Твой друг Лили (II. 1. К. 59. Ед. хр. 2 : 3)7.

Однажды Смирновы затащили Ольгу Леонардовну к себе на шоколад.

Лили развлекала Чехова. Ольга Леонардовна чуть-чуть ревновала мужа к легкой, подвижной и веселой англичанке. Маленькая, 153 сантиметра ростом, по-балетному хрупкая и очень женственная, Лили заплетала волосы в две длинные косы и носила мужской костюм, если верить мемуарам Станиславского.

Чехов и Лили встречались каждое утро, до завтрака, у церковки. Лили приводила в церковку Коку Смирнова. Идя по тропинке навстречу, Чехов издали махал ей рукой вместо приветствия. Ходил он очень медленно и опирался на палку. Лили думала, что палка для рисовки. Она не предполагала, что он так слаб и без опоры не смог бы двигаться. Они много смеялись. Лили шутила: если он уедет и бросит ее, она покончит с собой. Чехов отвечал ей, что они слишком похожи и слишком благоразумны, чтобы сделать это. Так свидетельствуют приятельницы Лили, знавшие ее в 1930-х, когда она уехала из СССР в Англию. Их опросил и записал их рассказы английский славист Харви Питчер, автор поэтичной документально-художественной новеллы о Лили, Чехове и Смирновых8.

Лили говорила, что никогда не могла понять, шутит Чехов или говорит всерьез.

О ее шалостях и словесных турнирах с Чеховым ходили легенды. Одну из них подхватил или сочинил Станиславский в «Моей жизни в искусстве». Он считал, что Лили — прототип чеховской Шарлотты: «Рядом, в семье наших соседей, жила англичанка, гувернантка […] прототип Шарлотты» (I. 4 : 342). Он писал о гувернантке Смирновых: «Она обращалась с Антоном Павловичем запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху. Так, например, Чехов уверял англичанку, что он в молодости был турком, что у него был гарем, что он скоро вернется к себе на родину и станет пашой, и тогда выпишет ее к себе. Якобы в благодарность, ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо […] то есть снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по-клоунски комичном: “Здласьтс! Здласьте! Здласьте!” При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия» (I. 4 : 342).

А в записной книжке, набрасывая тезисы интервью к очередной чеховской годовщине о том, как Чехов обдумывал в Любимовке свой 32 «Вишневый сад», и этот сюжет о гувернантке, Станиславский назвал ее имя: «Лили у Смирновых (садилась на плечи, здороваясь за Чехова: здравствуй, Антоша). Рассказы его о гареме, о том, что он был султаном. Узнали Шарлотту» (I. 14 : 19).

Станиславский не мог видеть этой картинки. Он приехал в Любимовку, когда Чехов отбыл в Ялту, его не дождавшись. Ольга Леонардовна встречала Алексеевых одна. Станиславский все же, наверное, фантазировал, путая, по обыкновению, жизнь и искусство: родители чеховской Шарлотты Ивановны в «Вишневом саде» — бродячие цирковые артисты. В таком ярмарочно-балаганном ключе Станиславский решал Шарлотту Ивановну в своей постановке.

На самом деле Лили Эвелин Мод Глассби — дочь придворного королевского художника. Видимо, драматургический, а потом и сценический образ гувернантки затмил у Станиславского оригинал.

А он мог, если бы хотел, восстановить подлинную реальность любимовского лета Чехова. В 1926-м, когда вышло русское издание «Моей жизни в искусстве» с отдельной главой, посвященной «Вишневому саду», где приведена эта легенда, Лили все еще жила в басманном доме Бостанжогло на Разгуляе. Станиславский мог бы встретиться с Лили. Но в русском издании мемуаров он создавал свой миф о Чехове как о пророке русской революции, и подлинная русская жизнь первых лет начала века, да еще связанная с иностранкой в России, не вписывалась в него.

А вот о том, что Лили смешно — «прекурьезно» — коверкала слова и ко всем, в том числе и к Чехову, обращалась на «ты», — свидетельствует и Ольга Леонардовна в письмах к родным Чехова в Ялту.

Это «ты» придавало Лили первозданную естественность, почти экзотичность, пленявшую Чехова. Она действительно, как сказал Станиславский, выглядела «оригинальным существом» — на фоне робко заискивавших перед Чеховым соседей. Все старались не отвлекать писателя от раздумий над пьесой для Художественного театра, уважали его стремление к отшельничеству, не знали, как ему угодить, и невольно в его присутствии тушевались. За исключением, пожалуй, Егора, пристававшего к Чехову с разговорами.

Даже Станиславский, встречаясь и беседуя с Чеховым, чувствовал себя перед ним, как психопатка в присутствии кумира. Это его собственное признание. «Я всегда помнил, что передо мной знаменитость, и старался казаться умнее, чем я есть. Эта неестественность, вероятно, стесняла Антона Павловича. Он любил только простые отношения», — не раз повторял он (II. 21 : 337).

А Лили Чехову «тыкала» с их первого любимовского дня. Для нее, верующей евангелической христианки, все люди были братья и сестры 33 во Христе. И Чехов был как все: братом во Христе, «братом Антоном». Что Станиславский ошибочно принял за «панибратство».

Еще до отъезда в Россию Лили вступила в члены «Армии спасения». Эта организация евангелических христиан существовала в Англии с 1878 года. И Чехов, и Суворин испытывали к «Армии спасения», помогавшей нищим и больным, нескрываемый интерес. Суворин посещал собрания, заседания «Армии» в Париже. Чехов — когда был на Цейлоне, на обратном пути с Сахалина и Москву. «Впечатление оригинальное, но давящее на нервы. Не люблю» (II. 7 : 219), — обмолвился он в письме к Суворину, вспомнив молельный зал с рядами стульев, с подмостками, на которые с божьим словом к собравшимся поднимались «генералы», «офицеры» и «солдаты» «Армии», и самих «спасителей» — мужчин и женщин всех возрастов в положенной им форме одежды: в томных платьях и пиджаках с символикой движения на воротниках и лацканах и в одинаковых для всех черных шляпах. Насладившись словом и хоровым пением, Чехов не принял религиозного фанатизма верующих.

Лили была прилежной христианкой. Она и в самые тяжелые советские времена гонений на религию посещала храм святого Никиты-великомученика на Старой Басманной, хоть и православный, — свою домашнюю московскую церковь. Пока его не закрыли. Оттого, может быть, она и Чехова, балансировавшего на грани непосредственной веры и сознательного неверия, тащила за собой в переполненную по христианским праздникам душную любимовскую церковку. Исполняя миссию солдата «Армии спасения», хотела, видимо, укрепить его в вере: «И Антона Лили притащила» на второй Яблочный Спас, — как писала Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне Чеховой.

«Притащила…»

Из всех милых дачных радостей Чехов предпочитал все же уединение.

Подмосковная природа — лесистые берега и глубокая Клязьма — пришлись ему по вкусу. Он ведь не любил Ялту, а любил среднерусскую полосу и большие, шумные города зимой. «Я ловлю рыбу в превосходной глубокой реке — и мне хорошо. Зелени очень много, зелени густой, какой в Ялте не найдешь», — писал он сестре (II. 13 : 13).

«Я живу в Любимовке, на даче у Алексеева и с утра до вечера ужу рыбу. Речка здесь прекрасная, глубокая, рыбы много», — писал он Горькому (II. 13 : 13).

«Местоположение чудесное, река глубокая» — восхищался природой, оглядываясь вокруг, подвыпивший в ресторане Лопахин.

Погода с начала июля стояла отличная, и Чехов целый день просиживал на берегу или на плотике в «смирновской купальне», — как советовал Станиславский, — поглощенный созерцанием окрестностей и 34 рыбной ловлей. «Ловится недурно», — радовался он, прислушиваясь к звуку пастушьего рожка, доносившемуся из деревни на другом берегу.

«Антон Павлович в отличном настроении, пошучивает и с утра сидит на речке с удочкой», — читал Станиславский в очередном послании Ольги Леонардовны (IV. 5 : 41).

Вишневский о той же идиллии с пастушком на другом берегу писал с подробностями и с пристрастием. Знал, адресат оценит: «Антон Павлович по целым дням ловит рыбу и обдумывает новую пьесу, ибо он мне говорил, что нигде и никогда так хорошо не обдумаешь произведение, как за рыбной ловлей! Я чувствую, что ему осталось вынашивать пьесу еще несколько дней, и он засядет писать. Это чувствует и Ольга Леонардовна, и мы с ней об этом очень часто толкуем, ибо видим, как он с каждым днем все больше и больше загорается, и поэтому мы оставляем его совершенно одного» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 16 об.).

«Обдумывает новую пьесу», «загорается»…

Дело, казалось, двигалось.

Вопреки «всяким маленьким незадачам», которые «преследовали» писателя, — вспоминал Станиславский.

Отклонение от режима, от идиллического деревенского монотона выбивало Чехова из колеи. Он с трудом восстанавливал равновесие.

Крайне тяжелой — бессонной — выдалась ночь 11 июля, в Ольгин день — именин Ольги Леонардовны. Из-за пустяка.

В ту ночь почтальон разбудил Чехова телеграммой.

Телеграммы Чеховы и Вишневский получали от Алексеевых. Устраивая быт дорогих дачников, Станиславский и Лилина бомбардировали их письмами и телеграммами. «Алексеев каждый день пишет и телеграфирует, чтобы мы распоряжались Любимовкой, как своей собственностью», — писала Ольга Леонардовна Марии Павловне Чеховой в Ялту (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 11 об.). Эти телеграммы сохранились в чеховском архиве.

Ночная телеграмма была не от Алексеевых.