1 Светлой памяти моего

учителя

Иеремии Исаевича Иоффе

7 От автора

Когда более десяти лет тому назад автор начал работу над этой книгой, она носила предварительное название «Искусство как система видов». Эта формулировка лежала в русле традиции, сложившейся в науке после того, как Гегель назвал один из разделов своих «Лекций по эстетике» «Системой отдельных искусств». И все же предлагаемая вниманию читателя монография получила в конце концов непривычное для него название «Морфология искусства». Чем это объясняется?

История эстетической мысли знает несколько попыток ввести термин «морфология» в теорию искусства: в начале нашего века К. Тиандер назвал одну из своих работ «Морфологией романа» (317); широко известное исследование В. Проппа было названо им «Морфология сказки» (406); в «Литературной энциклопедии», издававшейся в 30-е годы, встречается понятие «морфология литературы» (325); в применении к искусству в целом это понятие употребляет в наше время крупнейший американский эстетик Т. Манро (одна из его статей называется «Морфология искусства как отрасль эстетики» — см. 36); наконец, автор этих строк применил понятие «морфология искусства» во втором издании своих «Лекций по марксистско-ленинской эстетике» (см. 67, 352)1*.

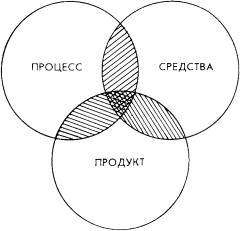

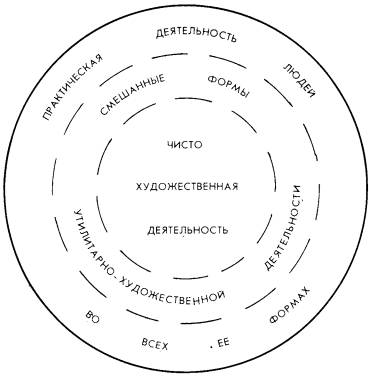

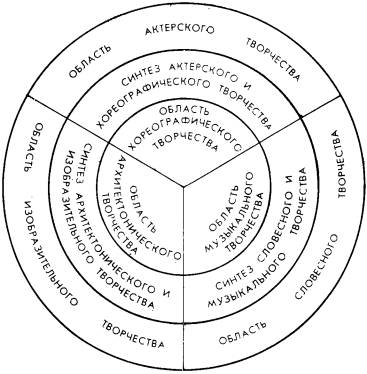

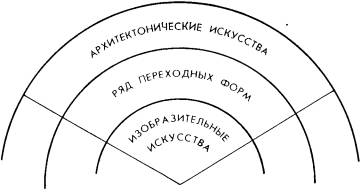

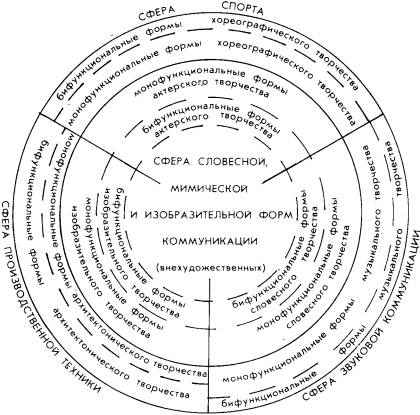

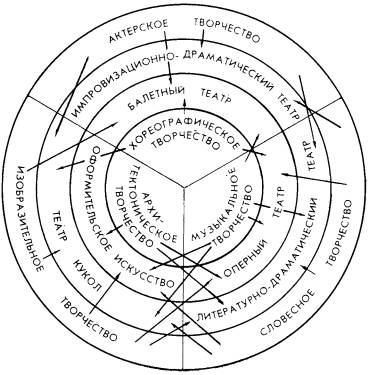

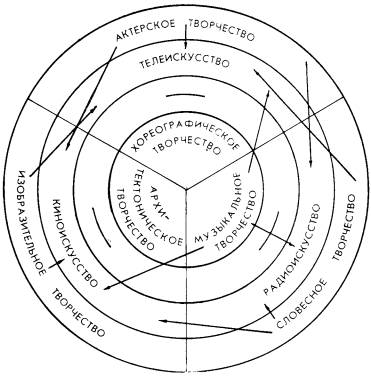

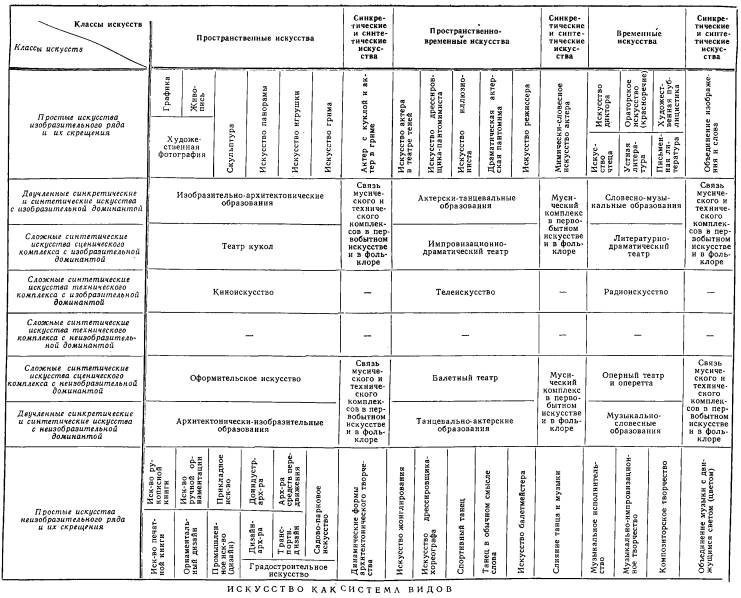

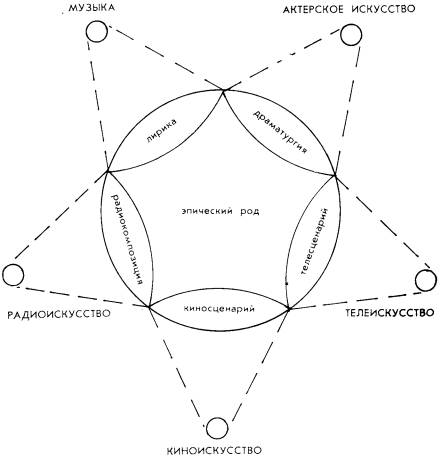

Морфология — это учение о строении; в данном случае имеется в виду не строение произведений искусства, а строение мира искусств. Его изучение неправомерно сводить к анализу системы видов искусства потому, что существуют и другие уровни дифференциации художественно-творческой деятельности, лежащие, так сказать, и ниже, и выше уровня ее видового членения: с одной стороны, выделению подлежат, как показывает анализ, классы и семейства искусств, с другой — разновидности каждого вида, а также роды и жанры. Соответственно задача морфологии искусства состоит в том, чтобы:

8 а) обнаружить все существенные уровни дифференциации художественно-творческой деятельности;

б) выявить координационные и субординационные связи между этими уровнями, дабы постигнуть законы внутренней организованности мира искусств как системы классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров;

в) рассмотреть данную систему генетически — в ходе ее становления, исторически — в процессе ее постоянных видоизменений, и прогностически — в перспективе ее дальнейших возможных модификаций.

Значение так понимаемой нами морфологии искусства крайне велико и в теоретическом, и в практическом отношениях. Укажем, прежде всего, что, поскольку эстетика призвана выявлять общие законы искусства, она должна иметь перед своими глазами весь мир искусств, а не какую-то его часть; между тем границы этого «мира» могут быть обозначены с достаточной достоверностью только в результате анализа его внутреннего строения и соответственно его сопряжения с окружающим миром практической жизнедеятельности человека.

Во-вторых, морфология искусства есть необходимое звено связи эстетики и теории отдельных искусств. Эти последние будут до тех пор разъединены и лишены твердой почвы под ногами, пока эстетика не предложит им, помимо определения самых общих законов искусства, определение другого ряда законов — законов преломления сущности и структуры художественно-творческой деятельности в многообразных конкретных ее формах — формах литературы, музыки, живописи и т. п., в формах поэзии и прозы, вокальной и инструментальной музыки, в формах лирики и эпоса, станковой и монументально-декоративной живописи, в формах романа и поэмы, трагедии и комедии, портрета и натюрморта. Только выявление этого ряда законов способно действительно связать эстетику и теории отдельных искусств, что необходимо и для нее, и для них.

В-третьих, разработка морфологии искусства как историко-теоретической дисциплины должна иметь серьезные последствия и для изучения истории отдельных искусств, предоставляя для него в каждом случае прочный теоретический фундамент и позволяя преодолеть обособленность, изолированность изучения развития каждого вида искусства.

В-четвертых, морфологический анализ искусства позволяет осмыслить целый ряд важных закономерностей современного этапа истории мировой художественной культуры и тем самым дает возможность повысить научную обоснованность руководства развитием искусства социалистического общества. Сказанное означает, что морфология искусства должна занять в марксистско-ленинской эстетике гораздо более существенное место, чем то, которое ей до сих пор уделялось. Данная книга и является первым в советской науке опытом разработки этого раздела эстетической теории. Не автору судить о том, в какой мере он справился с поставленной им нелегкой задачей.

9 Часть первая,

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ

11 Глава I

ОТ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ ИСКУССТВ К ЕЕ ФИЛОСОФСКОМУ

АНАЛИЗУ

Появление теоретически осознанного, развитого и более или менее последовательно проведенного морфологического анализа искусства можно датировать только второй половиной XVIII в. Однако подходы к такому анализу, нащупывание соответствующей проблематики, частная постановка морфологических проблем применительно к некоторым областям художественной культуры и к некоторым уровням дифференциации художественной деятельности — все это мы встречаем уже на первых этапах истории эстетической мысли, начиная с античности.

1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКЕ

Давно установлено, что мифология была материнским лоном философского умозрения. Это же можно сказать и о генезисе эстетической теории и, в частности, морфологического подхода к анализу искусства. Крайне интересен в этом отношении древнеэллинский миф об Аполлоне Мусагете и предводительствуемых им музах2*.

Показательна сама история этого мифа. Первоначально в нем говорилось об одной-единственной музе, к которой обычно и обращались поэты (вспомним зачин «Илиады»: «Гнев, о богиня, воспой…» или аналогичные формулы у Гесиода, Пиндара). Эта богиня в древнейшей хтонической религии олицетворяла 12 не только художественное творчество, но всякую вообще познавательную деятельность, проникающую в таинственные глубины бытия. Уже отсюда можно заключить, что изначально человеческое сознание не только не придавало сколько-нибудь серьезного значения различиям между видами, родами и жанрами искусства, но не видело даже принципиальных отличий между искусством, ремеслом и знанием. «Древние, — пишет А. Лосев, — вообще очень слабо расчленяли искусство и ремесло, а также искусство и умственную деятельность, науку или, как говорили греки, “мудрость”» (396, 326; ср. также 541 – 542), Показательно, что само слово «искусство» («техне») употреблялось в античной философии для обозначения всякой практической деятельности, всякого уменья, соединяющего опыт и знания, а не одного только художественного творчества. В этом смысл суждения Аристотеля: «Итак, искусство, как сказано, есть творческая привычка, следующая истинному разуму» (46, 143).

И все же, постепенно, уже на стадии мифологического сознания, это первоначальное нерасчлененное представление о человеческой деятельности начинает уступать место новому ее пониманию. Об этом свидетельствует умножение числа муз, которых, как утверждал Павсаний, на определенной фазе развития мифа стало три, а еще позднее — девять. Тогда-то Аполлон и стал Мусагетом, т. е. предводителем муз, сосредоточив в своих руках главным образом эстетические функции. Он выступил, по определению Лосева, как «бог мировой гармонии и художественного оформления мира и жизни» (396, 209; ср. 188, 338 – 379). Аполлон оказался преимущественно покровителем поэзии, музыки и танца, т. е. так называемых мусических искусств. Историк относит эту стадию истолкования образа Аполлона «к позднему патриархату, к периоду развала общинно-родовой формации, когда уже образовалась весьма зажиточная и обеспеченная аристократическая прослойка, имевшая полную возможность отдаваться эстетическим переживаниям и культивировать художественные способности и вкусы» (395, 304). Мы добавили бы — и размышлять об искусстве, в частности — о причинах многообразия способов художественного творчества. Ибо только такие размышления могли привести к тому, что музы получили (по Гесиоду) четкую специализацию, символизируя особенности некоторых видов, родов и жанров искусства. Так:

Каллиопа стала музой эпоса;

Эвтерпа — музой лирики;

Мельпомена — музой трагедии;

13 Талия — музой комедии и сельской поэзии;

Эрато — музой эротической поэзии и мимики;

Полигимния — музой гимнической поэзии;

Терпсихора — музой танца;

Клио — музой истории;

Урания — музой астрономии.

Такова первая в истории эстетической мысли попытка осуществить морфологический анализ искусства. Она говорит, несомненно, о громадном скачке в развитии аналитического сознания древних греков и, вместе с тем, о крайнем несовершенстве этого анализа. Во-первых, группа «мусических» искусств охватила далеко не все виды искусства — в ней не нашлось, как мы видим, места ни для живописи, ни для скульптуры, ни для архитектуры; с другой стороны, в эту группу попали история и астрономия, являвшиеся, даже в ту эпоху, формами научного знания, а не художественного творчества. Во-вторых, эта мифологическая классификация искусств имела примитивно-однолинейный характер, и потому видовые (танец), родовые (эпос, лирика) и жанровые (трагедия, комедия и т. п.) формы творчества представали в ней как явления однопорядковые.

Трудно согласиться с Лосевым, что в данном мифе отразились древние представления о единстве искусства и с ремеслом, и с наукой: «Античные музы и есть эта тройная область, понимаемая как нечто единое и нераздельное, как нечто не тронутое никакой рефлексией и никакой профессиональной изоляцией» (395, 311). В действительности, сфера «мусических» искусств, вобрав в себя такие науки, как астрономия и история, не включала ни ремесла, ни пластических искусств. Это обстоятельство следует признать весьма примечательным. Оно заставляет вспомнить средневековое деление искусств на «свободные» и «механические», в котором, как мы вскоре увидим, будет сохранено и закреплено противопоставление словесно-музыкальных форм деятельности, как возвышенно-духовных, всем ремеслам и искусствам, связанным с ремеслом, с физическим трудом, с материальным миром.

Уже одно это наблюдение заставляет отнестись с максимальной серьезностью к первому историческому проявлению подобной классификации форм человеческой деятельности, которая, как мы можем заключить, была порождена начавшимся расхождением умственного труда и труда физического, духовной деятельности и материальной практики. Тут заслуживает внимания и такое любопытнейшее обстоятельство, как известное разделение труда между Аполлоном и Гефестом, который 14 был богом огня, «божественным кузнецом, артистически прекрасно исполняющим металлические работы» и одновременно строившим все жилища богов на Олимпе, т. е. олицетворял художественное творчество в сфере архитектуры и прикладных искусств. Эта сфера была связана отчасти и с именем Афины Паллады, использовавшимся, например, Гомером «как некий символ искусства» — прежде всего женского рукоделия, а также многих других художественных ремесел, и в какой-то мере инструментальной музыки (см. 396, 210 – 211).

Конечно, разделение функций между Аполлоном, Гефестом и Афиной не было сколько-нибудь жестким; тут можно говорить, по-видимому, лишь о намечавшейся тенденции к обособлению сфер влияния. Но несомненно, что такое разделение складывалось, и не только в греческой культуре — в этом убеждает замечательное сравнительное исследование мифов славян и ряда других народов, осуществленное сто лет тому назад А. Афанасьевым. Им было показано на богатейшем материале, как в мифологическом сознании разных народов объединялись представления о божественном происхождении именно того комплекса искусств, который греческие эстетики будут называть «мусическим» — речь идет о песнях, игре на музыкальных инструментах, пляске и поэзии (369, т. I, 323 – 324, 328, 332 сл., 393, 401 – 402, 413) — и которые отделялись от области ремесленно-художественной деятельности, включая изобразительные искусства и архитектуру. Точно такую же картину обнаруживаем мы в китайских мифах (см. 419, 55, 69 – 70, 75, 81, 91 – 92 и др.).

Что касается сферы ремесленно-художественной, то в ней мифологическое сознание не проводило каких-либо внутренних членений. Мы можем в полной мере принять вывод Лосева, что Гомер «не знает ни скульптуры, ни живописи» как самостоятельных искусств, но очень обильно и любовно описывает «разного рода художественные изделия»: дело в том, что «изобразительное искусство у Гомера вполне тождественно с ремеслом, и нет никакой возможности провести здесь определенную границу между тем и другим» (396, 212 – 213, 217).

Мы приходим, таким образом, к выводу, что в мифологии отражен исторический процесс формирования первых морфологически-эстетических представлений.

Представления эти послужили исходным пунктом для античной философской эстетики. Два направления размышлений на морфологические темы должны быть здесь отмечены.

1. Все более четко осознавались границы мира искусств, родство «мусических» и «технических» искусств — с одной стороны, 15 а с другой — отличие первых от наук и вторых от ремесел. Так, Симониду Кеосскому приписываются формулы, определяющие живопись как «немую поэзию», а поэзию — как «говорящую живопись»; так, иллюстрируя свое учение о гармонии, Гераклит сопоставляет живопись и музыку (хотя третьим членом в этом ряду еще оказывается грамматика — см. 66, т. I, 84). Так, Демокрит, разъясняя свое учение о подражании, ставит в один ряд ремесла, архитектуру и музыку: «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: [а именно, мы — ученики] паука в ткацком и портняжном ремеслах, [ученики] ласточек в построении жилищ и [ученики] певчих птиц, лебедей и соловья в пении» (там же, 86).

В дальнейшем объединение искусств и их отделение от ремесел станет еще более четким — Платон будет их решительно противопоставлять, поскольку ремесла «подражают» идеям, божественным архетипам вещей, а подражательные искусства занимаются «подражанием подражания», т. е. представляют собой качественно отличную и, как известно, осуждавшуюся Платоном, деятельность. При этом философ подчеркивал, что, когда поэзия становится на путь подражания, она оказывается «одинаковой» с живописью — этой идеальной моделью миметического искусства — и что подобного рода поэтов следует вместе с живописцами изгонять из государства, «организованного надлежащим образом» (46, 91 – 103 и 129 – 130). Вообще же у Платона понятия «мусические» искусства и «подражательные» искусства имеют разный смысл, определяют сферу искусства в разных измерениях: поэтому подражательный характер присущ у него не только «мусическим» искусствам, но и живописи и скульптуре, а музыка, да и поэзия, далеко не всегда подражательны. И все же согласимся с заключением Ю. Вальтера: «Членение искусства, которое выражало бы сознание их взаимосвязанности или тотальности, у Платона отсутствует» (439, 452).

Оно отсутствует еще и у Аристотеля. Сам термин «искусство» имеет у него, как уже было отмечено, предельно широкий смысл — это всякая практическая деятельность человека (46, 141). Однако очень часто понятие «искусство» употребляется Стагиритом в более узком смысле — эстетическом, и тогда он сближает в пределах искусства, например, музыку и скульптуру или деятельность архитектора и музыканта (там же, 144 – 146). Аристотель систематически проводит сопоставления между разными «мусическими» искусствами — поэзией и музыкой (там же, 151, 179) и между «мусическими» и «пластическими» искусствами (там же, 167, 178, 229 – 230), а в разделе, где обосновываются важные жанровые деления художественной 16 деятельности в зависимости от того, что искусство изображает — хорошее или дурное, — это деление последовательно просматривается на материале живописи, танца, музыки, поэзии, драматического искусства. Вместе с тем, в замечательном IX разделе, трактующем о специфической природе художественного подражания, Аристотель противопоставляет поэзию, с одной стороны, истории, а с другой — философии, прокладывая, таким образом, границы, отделяющие художественное освоение мира от иных форм познавательной деятельности.

В эпоху эллинизма и у римских мыслителей такой подход к искусству закрепился довольно прочно, но получал подчас иное обоснование. Приведем несколько свидетельств.

В поэме Лукреция «О природе вещей» разделяются две сферы человеческой деятельности, одна из которых преследует утилитарные цели, а другая — гедонистические:

Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,

Платье, оружье, права, а также и все остальные

Жизни удобства…

а затем идет перечисление второго ряда деятельностей:

…

и все, что способно доставить усладу:

Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй… (46, 243).

Этот же критерий мы встречаем у известного греческого ритора I в. до н. э. Дионисия Галикарнакского, когда он утверждал, что «есть два основных начала, к которым надлежит стремиться составителям и стихов и прозы: это — приятность и красота», причем потребности слуха приравниваются к аналогичным потребностям зрения: «ведь и зрение, взирающее на произведения скульптуры, живописи, резьбы и на прочие создания рук человеческих, испытывает чувство удовлетворения и больше уже ничего не ищет, если находит в этих произведениях приятность и красоту» (66, т. I, 180 – 181).

Так эпикурейское представление о назначении искусства приводило к тому же выводу, который Аристотель получил при генетически-гносеологическом его анализе. Впрочем, возможно было и третье — нравственно-дидактическое обоснование этого же положения. Его мы находим у обоих Филостратов, которые настаивали на родстве поэзии и изобразительных искусств, исходя из того, что, как писал Старший, «оба они, и поэт и художник, в одинаковой мере стремятся передать нам дела и образы славных героев» (там же, 216), или из того, что, как указывал Младший, живопись «имеет в известном смысле родство с искусством поэзии», ибо объединяет их «способность невидимое делать видимым; ведь поэты выводят на сцену перед нами воочию и богов и все то, в чем есть важность, достоинство и очарование; 17 также и живопись передает нам в рисунке то, что поэты выражают в словах» (там же, 219). Аналогичные суждения мы можем встретить и у Каллистрата, сравнившего, например, творчество Скопаса и Демосфена (там же, 220 – 221), и в знаменитой поэме Горация «Об искусстве поэзии» (там же, 195 – 196).

И все же в начале нашей эры это теоретическое завоевание античной философско-эстетической мысли стало заглушаться иным подходом, возрождавшим древнее представление о коренном отличии «мусических» искусств от искусств «технических» и подготавливавшим провозглашенный средневековьем антагонизм «свободных» и «механических» искусств. Судя по «Письмам к Люцилию» Сенеки, уже в I в. н. э. имело широкое хождение понятие «свободные искусства»: говоря о «свободных искусствах», он имеет в виду грамматику, включающую и риторику и поэтику, геометрию, музыку и, конечно, поэзию. А далее следует весьма характерное для стоика добавление: «Я не нахожу оснований для причисления к разряду свободных художников живописцев, скульпторов, ваятелей и остальных служителей роскоши. Точно так же я не считаю свободной профессию кулачных бойцов и вообще всякие тому подобные масляные и грязные занятия. В противном случае, пришлось бы еще, пожалуй, назвать свободными художниками парфюмеров, поваров и остальных людей, прилагающих свои таланты к услаждению наших прихотей» (там же, I, 144 – 146). Эти слова звучат как прямая полемика с Лукрецием, эпикурейцами, а пожалуй, и с самим Аристотелем3*, и как прямое предвосхищение аскетической средневековой эстетики.

Для римской эстетики первых веков нашей эры вообще характерна историческая переходность: она ориентируется на классическую мысль греков, но объективно подготавливает приход грядущей средневековой концепции. Так, с одной стороны, мы встречаем уже у Марка Теренция Варрона схоластическую антиномию «свободных» и «механических» искусств с отнесением к первым сначала девяти, а затем (у Марциана Капеллы) — семи форм словесно-теоретической, словесно-художественной и музыкальной деятельности; с другой стороны, в рассуждениях Цицерона об ораторском искусстве изобразительное творчество упоминается в одном ряду со словесными искусствами, 18 и в этом же ряду оказываются и геометрия, и медицина, и архитектура, и музыка, и диалектика…

Однако самое интересное в сочинении Цицерона «Об ораторе» — это теория самого ораторского искусства, поскольку первоначально оно не значилось в числе «мусических» искусств и только теперь включается в мир искусств, заняв в нем сразу самое видное место. Ораторское искусство выделяется и становится предметом специального внимания в V в. до н. э., в эпоху развития демократических отношений в полисе, сделавшую красноречие реальной потребностью социальной жизни. Теорией этого искусства стала риторика, впервые изложенная в не дошедшем до нас трактате одного из ранних софистов — Горгия (см. 172, 148 – 149).

Красноречие, как хорошо показывает этимология этого русского слова, есть «красивая (красная) речь»; на этом основании оно и было признано в древней Греции особым видом искусства, в котором утилитарная цель соединяется с эстетической во имя эмоционального воздействия на слушателей. В другой области мы называем такое соединение принципом «прикладного искусства», и это понятие можно в полной мере отнести к выросшему из бытового красноречия ораторскому искусству. Квинтилиан, во всяком случае, отличал ораторское искусство от поэзии именно как «прикладное» искусство от «чистого» (236, 5 – 6); декламацию он ставил ниже ораторских речей, так как в последних «тема реальна», а в первой — «искусственна»; оттого в ней «меньше огня и энергии» (там же, 25).

Так эстетическое сознание античности выделило еще один вид искусства, который вплоть до XIX в. будет занимать прочное место в системе искусств.

2. Второе направление морфологических размышлений классиков античной эстетики характеризуется поисками принципов внутреннего членения различных областей художественной деятельности.

Уже у Платона мы находим целый ряд суждений, в которых определяется различие между отдельными видами, родами и жанрами искусства. Отметим прежде всего, что в эстетике Платона вызревал, но так и не получил четкого и логически последовательного выражения принцип размежевания двух групп искусств, одна из которых основана на подражании, а другая имеет иной, не миметический характер. Правда, в ту пору провести такое членение сколько-нибудь четко было невозможно, т. к. идея подражания (то ли природе, то ли божественным ее архетипам) оставалась едва ли не единственно доступным объяснением происхождения человеческой деятельности. Вспомним, 19 что и Платон, и Аристотель, при всей противоположности их эстетических концепций, могли объяснить, например, музыку только как своего рода подражание — такое же, какое свойственно живописи, но только другому предмету (нравственно-психологическому). И все же Платон ощущал скрывавшиеся в данной концепции несообразности и пытался от них освободиться. Принцип «одержимости», «безумия», противопоставленный Платоном принципу «мимесиса», и должен был объяснить, как могут «мусические» искусства стать неизобразительными. Но дальше этого Платон пойти не мог, и оттого описание отвергавшегося им типа искусства оказывалось значительно более ярким и определенным, чем конструирование положительной программы.

В более развитой форме предстает у Платона принцип родового и жанрового членений искусства. Они зависят, думал философ, с одной стороны, от особенностей предмета подражания, а с другой — от применения того или иного способа изображения. Так различается два «вида плясок» — «воинственный» и «мирный», разные «виды песнопений» (46, 128, 121) и т. д. Вместе с тем Платон отмечает троякие возможности, заключенные в поэтическом творчестве: оно может осуществляться «простым рассказом, либо рассказом, развертывающимся при помощи подражания, либо смешанным способом» (там же, 78). Из разъяснения данной мысли, которое дается тут же, следует, что эти три способа нельзя рассматривать как лирику, драму и эпос — скорее, и первый и третий (смешанный) принадлежит к эпическому роду, а лирический тут никак не выделен.

Аристотель пошел значительно дальше своего учителя. В «Физике» им была сформулирована основополагающая для морфологического анализа искусства мысль: «Вообще же искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подражает ей» (там же, 141). К сожалению, способность искусства продолжать сделанное природой Стагирит относил, по-видимому, к ремеслам, а все мусические искусства равно как и изобразительные, он традиционно интерпретировал как «подражательные». Но не будем требовать от эпохи того, чего она дать не в состоянии; заслуга Аристотеля заключалась в том, что он впервые сформулировал основные принципы всякого морфологического анализа искусства. «Эпическая и трагическая поэзия, — читаем мы в самом начале “Поэтики”, — а также комедия и поэзия дифирамбическая, большая часть авлетики и кифаристики — все это, вообще говоря, искусства подражательные; различаются они друг от друга в трех отношениях: или тем, в чем совершается подражание, или тем, чему

20 Исходная страница повреждена.

21 Исходная страница повреждена

2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДОГМАТИКА И РЕНЕССАНСНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

22 к тому, чтобы одобрить в церкви обычай пения, дабы через наслаждения слуха слабый дух возносился к чувству благочестия. Однако, когда мне случается увлечься пением более, чем предметом песнопения, я со скорбью сознаю свой грех и тогда желал бы лучше не слышать певца» (66, т. I, 263). Ничего удивительного, что некий александрийский епископ, по рассказу Августина, «приказывал произносить псалмы с незначительным колебанием в голосе, дабы оно более походило на чтение, чем на пение» (там же, 262)4*.

Позиция данного епископа будет через несколько веков в Византии развита иконоборцами, которым нельзя отказать в решительности и последовательности мышления. Ибо дело не только в том, что искусство опасно религии своим эстетически-гедонистическим потенциалом, но и в том, что оно основано на мимесисе, а бог не поддается изображению, поскольку он есть чистый дух. Потому всякая попытка изобразить, описать, чувственно представить бога есть кощунство, святотатство, профанация, живопись же и скульптура — по крайней мере до «открытий» Кандинского, Мондриана и Колдера — не могли вообще существовать, не изображая. Известно, что в некоторых «мировых» религиях — в иудаизме, мусульманстве — всякое изображение запрещено и пространственное творчество не выходит за пределы архитектурного, прикладного и орнаментального. Христианство же не приняло иконоборческой концепции — в частности потому, что, как говорил Григорий Великий, «изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах» (см. 392, т. I, 18).

Живописное и скульптурное убранство храма становилось «Библией для неграмотных», но при этом изобразительному искусству 23 приходилось искать практически то решение задачи, которое не мог логически сформулировать Платон, — представлять божественное, идеальное, оперируя формами земными, чувственными, изобразительными и не допуская их превращения в формы, адекватно изображающие реальность. Весьма показательно суждение Августина, что музыка и даже архитектура — имелась в виду, разумеется, архитектура храмовая — превосходят искусства изобразительные, поскольку последние «привязывают человека к вещам и отдаляют от творца» (см. 39, 61). В такой ситуации изобразительное искусство было обречено на компромисс, который оно и находило на пути аллегорическом, символическом, эмблематическом.

И все же неотрывность этих искусств от материального мира, от чувственности, от плоти безусловно их компрометировала и заставляла объединять не с «мусическими» искусствами, а с ремеслами. Отсюда — закрепление в христианской догматике противоположности «свободных» и «механических» искусств: первые охватывали только семь видов — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию и, в свою очередь, были подразделены Марцианом Капеллой на так называемый «тривиум» (первая тройка) и «квадривиум»; вторые включали все ремесла, а с ними вместе и изобразительные искусства, юридическое положение которых в средневековой Европе было тем же, что положение всего материального производства5*.

Примечательно, однако, что в число «свободных искусств» не входили не только изобразительные искусства — там не нашлось места и для поэзии! Тертулиан со свойственным ему радикализмом суждений объявлял, что «в глазах бога» поэтическое искусство «есть глупость» (см. 366, 90), а позднее более либеральный Гуго Сен-Викторский определял поэзию как всего лишь «приложение» к «свободным искусствам» (см. 35, 35). Ибо «свободные искусства» — это, в сущности, совсем не искусства, а теоретические дисциплины. Единственное исключение — музыка, но лишь потому, что она рассматривалась в эту эпоху отчасти как род математического конструирования, отчасти как культовая процедура6*.

24 Мог ли морфологический анализ искусства подняться в таких условиях на более высокий уровень, чем тот, который был достигнут в античности? По-видимому, даже удержать и сохранить достижения античной эстетики было немыслимо…

В этом отношении — как, впрочем, и во всех других — перелом произошел лишь с наступлением новой эпохи — эпохи Возрождения. И первой его ласточкой в теории искусства явился, пожалуй, «Трактат о живописи» Ченнино Ченнини, в котором было сказано нечто, прежде немыслимое: «… по праву заслуживает живопись того, чтобы ее поместить на втором месте за наукой и увенчать ее поэзией» (267, т. I, 252). Основанием для такой радикальной переоценки ценностей — для включения живописи в ряд «свободных искусств» и для ее сближения с поэзией — было у Ченнини признание равной творческой «свободы» обоих искусств: «Поэт благодаря своей науке свободно может создавать и связывать вместе “да” и “нет” по своему усмотрению, как ему захочется. И совершенно так же живописцу дана свобода создавать стоящую фигуру или сидящую, получеловека, полулошадь, как ему будет угодно, как ему подскажет фантазия» (там же).

Так Возрождение возвращает нас к тому пониманию единства художественного мира, которое было высшей точкой развития морфологических представлений античной эстетики. Не приводя многочисленных суждений мастеров ренессансного искусства, подтверждающих этот тезис (напр., Леонардо да Винчи, Альберти, Дюрера), мы ограничимся двумя, относящимися к истории русской эстетической мысли — к тому ее периоду, когда во второй половине XVII в. в России стали вырабатываться идеи ренессансного типа. Так, Иосиф Владимиров писал в своем «Трактате об искусстве», что «живописание святых икон» следует почитать крайне высоко — «больше прочих “земных” вещей», — поскольку оно подобно литературе: «Как писатели, так и живописцы изображают Христа, одни — украшая словом, другие же начертывая на досках… И для церкви оба они создают одну и ту же повесть, только евангелист повествует [описывая] словами, а этот [живописец] выполняет делом» (66, т. 1, 443).

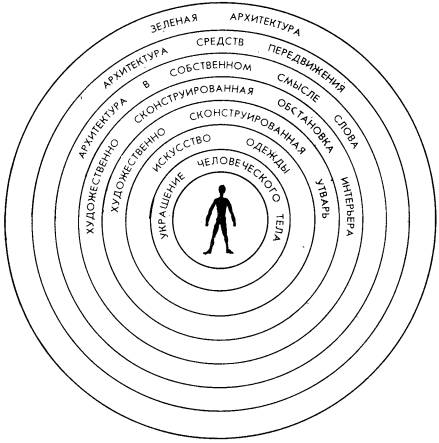

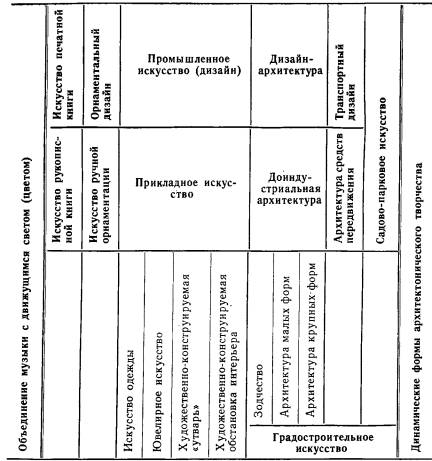

Еще дальше в реабилитации изобразительных искусств шел Симон Ушаков, причем крайне любопытно, что он прямо опирался при этом на античные представления: ссылаясь на Плиния, Симон Ушаков утверждал в своем замечательном теоретическом сочинении «Слово к люботщательному иконного писания», 25 что в число «свободных искусств» входит «иконотворение» и что, более того, оно почиталось у древних греков «началодержательным» искусством (там же, 455). Крайне интересно и то, что под «иконотворением» Ушаков имел в виду не одну живопись, а всю сферу изобразительного искусства, которую он подразделял «на шесть видов: на статуарное искусство — из камня, дерева, кости и других материалов, поддающихся вытачиванию; на искусство лепное — из глины и извести, воска, муки и тому подобных материалов; литье — из золота, серебра, меди и других огнем растопляемых материалов; ваятельное [резное] искусство — на бисере [т. е. на раковинах] и на благородных камнях; резное — на медных досках — для [получения] изображений на бумаге. За ними следует писание красками, которое потому превосходит прочие виды, что тоньше и живее передает изображаемую вещь, яснее выявляя подобие всех ее качеств, почему оно чаще употреблялось в церквах» (там же, 455 – 456).

Таким образом, в число «свободных искусств» были включены все отрасли изобразительного творчества, которые более или менее решительно отрывались от ремесла и противопоставлялись ремеслу (см. 467, 233 сл.); но при этом отделения художественной деятельности от научной в пределах «свободных искусств» не происходило. Напротив, в «Книге о живописи» Леонардо мы сталкиваемся с упорно проводимой мыслью о теснейшей связи искусства и науки — математики, геометрии, физики, и саму живопись Леонардо с гордостью называет «наукой живописи» (253, 54 сл.), а Боккаччо относит поэтов «к числу самих философов» (Близкая к этому терминологическая ситуация обнаружится в начале XVIII в. в России, когда Татищев в своей классификации наук выделит «щегольские науки», имея в виду то, что несколько позднее у нас назовут, следуя французскому источнику, «изящными искусствами» (beaux-arts)). Получалось, что ряд искусств как бы замыкался с одного конца — там, где искусство соприкасается с ремеслом, с материальной практикой, но оставался открытым с другого конца, где оно соприкасается с духовной познавательной деятельностью и даже с теологией7*.

Сблизив «пластические» искусства с «мусическими», эстетическая мысль Возрождения не пошла, однако, по пути исследования 26 закономерностей внутреннего строения мира искусств, а продолжала двигаться по проторенной средневековьем метафизической дороге ценностного противопоставления разных искусств. Если теологическая эстетика относила музыку и отчасти поэзию к «свободным» искусствам как высшим, а живопись к «механическим» как низшим, то теперь Леонардо да Винчи обосновывает всестороннее превосходство живописи и над поэзией, и над музыкой (253, 60 – 82). И дело тут не в том, что Леонардо, как живописец, расхваливает свой род деятельности — архитектор Альберти, например, точно так же объявлял живопись «благороднейшим», «достойнейшим» и «замечательнейшим» искусством (267, т. 2, 19, 33, 56), — такова была господствовавшая в ту эпоху точка зрения.

Естественно, что подобный подход резко ограничивал возможность системного анализа искусства. И действительно, эстетика Возрождения не знает еще самого этого понятия «система искусств», она не доросла даже до охвата единым взором всего множества искусств, ограничиваясь простым сопоставлением живописи и поэзии, или живописи и музыки, или живописи и скульптуры. А такое метафизическое ценностно-иерархическое мышление предопределило и постановку вопроса о жанровом членении каждого вида искусства. В обоих этих отношениях Возрождение подготавливало классицистическую эстетику.

Вот крайне выразительный неоконченный сонет Микеланджело:

«Подобно тому, как в чернилах и пере таится стиль и высокий, и низкий, и средний, а в мраморе одновременно кроются образы и возвышенные и грубые, в зависимости от того, что умеет извлечь из них наш гений, — так, может быть, и в вашем сердце, дорогой мой синьор, столько же гордости, сколько и кроткой привычки к нежной и благодарной жалости, хотя мне и не удалось еще извлечь ее оттуда» (266, т. I, 183).

Это деление на три стиля, имевшее жанровую природу, было традиционным — оно унаследовано Возрождением от поздней античной эстетики, где сложилось в пределах риторики: высокий, средний и низкий стили (фактически — жанры; так их и называл Цицерон — genus dicendi) красноречия различались Цицероном, Квинтиллианом, Псевдо-Лонгином. Это деление признавалось и в средние века8*. В трактате Данте «О народной 27 речи» оно уже сформулировано в более широком плане: «Для трагедии мы пользуемся более высоким стилем, для комедии — более низким, для элегии предполагаем речь впавших в несчастье» (66, т. I, 482). Аналогичная ситуация складывалась во Франции: «Уже Ронсар и Плеяда, — пишет М. Бахтин, — были убеждены в существовании иерархии жанров. Эта идея, в основном заимствованная у античности, но переработанная на французской почве, могла укорениться, конечно, далеко не сразу» (370, 73).

Существо деления искусства на жанры состояло не просто в том, что эти членения фиксировали различия, как говорил Аристотель, в «предмете» изображения, а в том, что данные различия трактовались ценностно, и это неизбежно влекло за собой последствия стилевого характера. Различие жанров отливалось в различие стилей, потому что предмет изображения, оцениваемый как «высший», требовал соответствующих изобразительно-выразительных средств, способных запечатлеть и даже усилить его величие, равно как предметы «средней» ценности или совсем «низкие», вульгарные диктовали всякий раз соответствующий стиль их художественного воплощения.

Средневековая эстетика не знала такого подхода к жанровому членению искусства, т. к. все, что не обладало высшей — религиозной — ценностью, эстетика попросту не считала возможным изображать. Она признавала, таким образом, только один жанр — религиозно-мифологический, и если в реальной практике средневековой художественной культуры мы находим и целый ряд других жанровых образований, то все они существовали как бы «неофициально», игнорируемые господствующей эстетической доктриной. Правда, в преддверии Возрождения некоторые теоретики, не связанные с церковью, ставили вопрос о разделении поэзии на трагедию и комедию, но это свидетельствовало лишь о кризисе догматической средневековой эстетики и о прорастании новой, ренессансной концепции жанров (см. об этом подробнее 366, 92 сл., 112 сл.). Возрождение же, широко открыв доступ в искусство наряду с мифологической тематикой жизненной реальности, тем самым объективно встало перед проблемой жанра. И она приобрела гораздо более «острый» характер, чем в античности. Решение этой проблемы, найденное на путях аксиологических, тяготело, как мы могли убедиться, скорее к классицистической, нежели к реалистической концепции отношения искусства к действительности, хотя Возрождение не знает еще того жесткого, догматического и непреложного для художественной практики противопоставления «высоких» и «низких» жанров, какое принесет с собой классицистическая 28 доктрина XVII – XIX столетий. При этом можно сформулировать своего рода закономерность: чем демократичнее тот или иной мыслитель этой эпохи, тем меньшее значение имеет для него такое противопоставление. Особенно показательны тут эстетические взгляды Дюрера, говорившего, например, что «способный и опытный художник может даже в грубой мужицкой фигуре и в малых вещах более показать свою великую силу и искусство, чем иной в своем большом произведении» (212, т. II, 189; Ср. там же, 228 – 229, 231 – 232). И того более — Дюрер решительно утверждал, что «каждый мастер должен уметь сделать и благородное, и мужицкое изображение» (там же, 224).

Как справедливо отметил Бахтин, в эпоху Возрождения эта иерархия жанров «была пока еще только отвлеченной и не вполне четкой идеей. Должны были произойти известные социальные, политические и общеидеологические изменения и сдвиги, должен был отдифференцироваться и сузиться круг читателей и оценщиков большой официальной литературы, чтобы иерархия жанров стала выражением реального соотношения их в пределах этой большой литературы, чтобы она стала действительной регулирующей и определяющей силой.

Этот процесс завершился, как известно, в XVII веке…» (370, 73).

Добавим, что точно такая же ситуация складывалась и в других видах искусства — Вельфлин имел основания относить именно к этому времени возникновение в изобразительных искусствах «представления об идеально выраженном в противоположность естественному» (377, 318).

3. Морфологическая проблематика в эстетике XVII и первой половины XVIII в.

Эстетическая мысль XVII в. развивается в том же русле теоретического изучения отдельных видов искусства, который был проложен Возрождением. Поверхностному взгляду может даже показаться, что между Фомой Аквинским и Баумгартеном вообще не было эстетики в прямом смысле этого слова — недаром некоторые историки эстетической мысли перескакивали сразу от средневековья в XVIII в., минуя и Возрождение и XVII столетие. Между тем в эпоху Возрождения, как и в любую другую, эстетическая мысль, конечно, существовала, но в особой 29 форме. По ряду причин она должна была покинуть материнское лоно философии (в средние века теология поглотила эстетику вместе с философией и обе стали «служанками богословия») и на несколько веков погрузиться в недра конкретных искусствоведческих рассуждений.

Это должно было произойти прежде всего потому, что разрыв искусства с художественной системой, которая господствовала почти тысячу лет, и поиски новых методологических принципов требовали теоретической поддержки и теоретического осмысления; но для этого теории искусства нужно было выйти за традиционные для средневековья узкие границы описания чисто технологических проблем и обратиться к проблемам философско-эстетического масштаба. Однако такой масштаб анализа искусства был в это время возможен только в сочинениях по теории отдельных искусств, т. к. философы обнаруживали довольно прочное и единодушное безразличие к вопросам эстетического характера. Философская мысль Возрождения неотрывна от естественнонаучного знания, когда же она обращалась к человеку и его деятельности, то ограничивала себя нравственно-политической проблематикой, художественное же творчество оставалось изучать самим его мастерам — оттого-то все крупнейшие художники эпохи были одновременно и теоретиками искусства. В XVII в. эта сциентистская ориентация философской мысли сохранилась, и нельзя не согласиться с заключением К. Гилберт и Г. Куна, что «у критиков-искусствоведов того периода было больше понимания философии, чем у философов — чуткости к искусству» (380, 222)9*.

Такое положение эстетической мысли имело прямые последствия для развития морфологического изучения искусства. Раздробившаяся по теориям отдельных искусств, эстетика не имела возможности охватить их единым взором, и даже те сопоставления двух-трех искусств, которые были столь популярны в эпоху Возрождения, ныне, в XVII в., становятся крайне редкими. Такие сравнения будут, как мы вскоре увидим, снова производиться в самых широких масштабах в XVIII в., причем 30 их теоретический уровень окажется значительно более высоким, чем в XV – XVI вв. — сошлемся пока хотя бы на знаменитый лессингов «Лаокоон»; XVII же век потерял вкус к подобным сопоставлениям, довольствуясь признанием родства поэзии и живописи. Это родство было официально закреплено созданием Академий изящных искусств — сначала в Италии, затем во Франции, затем в Англии, в России, что юридически оформило отрыв пластических искусств от ремесла и их возвышение на уровень литературного творчества. Правда, и в XVII в. сохранялись старые, средневековые представления, причем парадоксально, что питала их демократическая идеология, поскольку она сопротивлялась подключению изобразительных искусств к поэзии, которая была в наибольшей степени подчинена мировоззрению господствующего класса. Весьма характерны в этом смысле теоретические трактаты французского гравера А. Босса, а также позиция Ш. Сореля, который в уже упоминавшемся нами философском сочинении «Всеобщая наука» поместил теорию изобразительных искусств, как «механических», и поэтику в разные разделы: первую — в раздел, посвященный материальной деятельности человека, а вторую — в раздел, характеризующий его духовную деятельность10*.

И все же расчленение искусства и ремесла произошло, получив даже терминологическое узаконение: от слова art, означавшего «искусство» и «ремесло» одновременно, теперь образуются два производных: artiste — художник, и artisan — ремесленник. Так закрепилось разделение понятий о возвышенно-духовном художественном творчестве и бездушно-прозаической деятельности ремесленника, и разделение это, по остроумному замечанию Ш. Лало, «зашло так далеко, что теперь проблема состоит скорее в том, чтобы их снова объединить, чем в том, чтобы их разделять: очень уж глубоким и пагубным оказался их развод!» (136, 110).

Нетрудно понять, что в новой историко-культурной ситуации ренессансная идея верховной ценности изобразительного искусства должна была уступить место иному взгляду, согласно которому идеальной моделью искусства является поэзия, а живописи следует брать с нее пример, следует уподобляться поэзии. «Живопись — это немая поэзия и риторика художника» — расширял в XVII в. член Французской Академии Тестелен формулу Симонида, призывая живописцев перенять у драматической поэзии даже… правила трех единств! (351, 153 – 154). «Да будет 31 художник поэтом!» — так начинался стихотворный трактат дю Френуа «De arte graphica»11*. В 1653 г. было опубликовано другое сочинение того же жанра — поэма И. Падера, имевшая характерное название «Говорящая живопись»; она получила восторженный отзыв Пуссена (289, 179 – 180. Ср. также 429, 27). Объясняется это тем, что для мастеров и теоретиков классицизма равнение живописи на литературу как «младшей сестры» на «старшую» — следствие стремления идеологизировать живопись, поднять ее над «ремеслом» (т. е. простым изображением видимости), наполнить духовным — моральным, философским — содержанием12*. Соответственно этому картина должна не столько восприниматься зрением, сколько постигаться разумом, как поэма. Поэтому в создании картины теоретики объявляют главным «сочинение», именуемое «божественным», ибо оно творится разумом, а рисунок и колорит третируются, как исполнительская, второстепенная, ремесленная часть. Такова была и точка зрения Пуссена. Неудивительно, что ортодоксальный Ле Брен, как и И. Падер, дойдут на этом пути до того, что возродят маньеристическую концепцию «двух рисунков» — внутреннего и внешнего, созданную Ломаццо (см. 425, 34 – 38). Только Роже де Пиль, в связи с общей его «рубенсистской» концепцией, попытался робко поставить вопрос о равенстве и о самостоятельности живописи и поэзии (359, 426 – 429 и 448 – 449), но в ту эпоху подобная точка зрения не могла восторжествовать.

Такое положение вещей сохранялось в европейской художественной культуре на протяжении всей первой половины XVIII в. В 1719 г. Дю Бо взял слова Горация ut pictura poesis эпиграфом к своему трактату «Критические размышления о поэзии и живописи». Четверть века спустя Батте утверждал: общность живописи и поэзии столь велика, «что их можно характеризовать совокупно, заменяя лишь понятия “поэзия”, “фабула”, “стихосложение” понятиями “живопись”, “рисунок”, “колорит”» (20, 164). «Принципы искусства, — говорил Д. Рейнольде, — будь то поэзия или живопись — имеют свое основание в разуме…» (267, т. 2, 418). Другая его речь, произнесенная в Академии 32 11 декабря 1786 г., насквозь пронизана идеей единства живописи и поэзии, поскольку они обращаются к воображению и чувствительности человека (там же, 424 сл.). Известное время подобным образом думал и Дидро, только в 80-е гг. изменивший свою точку зрения13*.

«Проблема отношения поэзии к живописи, — пишет В. Асмус, — выдвигается на передний план в теоретической литературе в конце XVII и в XVIII вв. Она привлекает к себе внимание в новых национальных литературах — английской, итальянской, французской, а вслед за ними и в немецкой. В обсуждение проблемы вступают из английских авторов — Шефтсбери, Спенс, Аддисон, Ричардсон, Гаррис, Уэбб; из итальянских — Алгаротти, Квадрио; из французских — де Пиль, дю Френуа, де Марси, Дидро, Вателе, Дю Бо; из немецких — Брейтингер и Бодмер.

Для всей этой литературы в целом характерна по-прежнему мысль, отождествляющая поэзию с живописью; специфические черты различия между ними не выдвигаются и не подчеркиваются» (368, 91 – 92).

Вместе с тем в XVIII в. центр тяжести в таких сочинениях постепенно перемещается, и все большее внимание теоретиков начинает привлекать именно момент различий между этими искусствами. «Первое предвосхищение будущих исследований Лессинга, — продолжает Асмус, — намечается у Шефтсбери (“Суд Геркулеса”)… Вслед за Шефтсбери вопрос о своеобразии изобразительных искусств и поэзии ставит Ричардсон. В “Теории живописи” (1715) он, так же как и Шефтсбери, указывает, что в скульптуре изображение всегда относится к одному-единственному моменту». Асмус ссылается, далее, на соответствующие суждения Дю Бо, Трубле, Уэбба, Клопштока, Мендельсона, подготавливавшие разработку этой проблемы Лессингом (там же, 92 – 93)14*.

Сделанное предшественниками Лессинга заслуживает, однако, в ряде случаев более внимательного к себе отношения, особенно в свете занимающей нас проблемы — исторического процесса формирования морфологического изучения искусства. Остановимся в первую очередь на трактате аббата Дю Бо.

33 Хотя он и избрал эпиграфом пресловутое «поэзия подобна живописи», хотя это положение было исходным пунктом всех его рассуждений и хотя сравнительный анализ живописи и поэзии велся им в целом на традиционном гносеологически-психологическом уровне, известном нам хотя бы по рассуждениям Леонардо15*, Дю Бо неожиданно повернул проблему в новой и принципиально важной плоскости, которую сегодня мы назвали бы семиотической (впрочем, нелишним будет вспомнить, что термин «семиотика» впервые прозвучал еще в XVII в., у Локка, и что одна из частей «Эстетики» Баумгартена, которую он не успел написать, была названа им «семиотика»). Именно, Дю Бо говорит о том, что, в отличие от поэзии, живопись пользуется не «искусственными знаками», а «естественными», замечая при этом, что применительно к живописи неловко даже пользоваться термином «знак», т. к. она словно «саму природу представляет нашему взору». Слова же — «произвольные знаки мыслей», а буквы — произвольные знаки слов. Поэтому путь от чтения к переживанию оказывается более далеким, чем от слушания, а еще сильнее впечатление, когда к слуховому восприятию добавляется зрительное. Тут Дю Бо обращается к театру и произносит ему форменный панегирик. Затем, переходя к характеристике музыки, он и ее рассматривает как своеобразную знаковую систему, говоря, что музыкальные звуки — это «естественные знаки страстей» (хотя относится это только к вокальной музыке, инструментальная же музыка оказывается подражанием природным звукам — 24, 413 сл., 430 сл., 466 – 467).

Заметим сразу же, что семиотический принцип классификации видов искусства будет принят многими мыслителями в XVIII в., а затем возродится двести лет спустя, в связи с чем нам хотелось бы особо подчеркнуть исторический приоритет Дю Бо в такой постановке вопроса.

Трактат Лессинга, вбирая в себя и «снимая» все, сделанное в этом направлении его предшественниками, содержал столь глубокое, точное и обстоятельное исследование соотношения изобразительных искусств и поэзии, что он не только сыграл огромную роль в развитии художественной культуры XVIII в., но и не утратил своей научной ценности по сей день. Эта работа 34 Лессинга слишком хорошо известна и так часто пересказывалась и комментировалась, что было бы нецелесообразно вновь излагать сейчас ее содержание. Достаточно сказать кратко, что в интересующем нас отношении ценность исследования Лессинга состоит, во-первых, в том, что он впервые раскрывал в подробном и доказательном анализе (какие бы возражения отдельные частные моменты этого анализа ни вызывали) свойственную обоим искусствам диалектику общего и специфического. Хотя отношение к действительности («подражание природе») и функции (возбуждать удовольствие от созерцания сотворенной человеком красоты) объединяют все искусства, каждый его вид преломляет это по-своему. Отсюда следует, что назначением каждого вида искусства «может служить только то, для чего приспособлено исключительно и только оно одно, а не то, что другие искусства могут исполнить лучше него». У Плутарха, — говорит Лессинг, разъясняя эту мысль, — есть такое сравнение: тот, кто захочет ключом наколоть дрова, а топором открыть дверь, испортит оба орудия и лишит себя пользы, которую оба могли бы ему принести (12, 452 – 453). Во-вторых, Лессинг показал, что общее и специфическое в искусствах соотносятся не как их содержание и форма, а пронизывают структуру искусства насквозь, захватывая и его содержательные, и его формальные слои. Ибо суть дела, по Лессингу, не просто в том, что у живописи и у поэзии разные предметы изображения (тела — в одном случае, действия — в другом) и разные материалы (рисунок, цвет, пластика и слово), но в том, что «средства выражения должны находиться в тесной связи с выражаемым» (там же, 187), а это создает сквозные различия двух художественно-образных структур — пластически-пространственной и словесно-временной.

Не следует, однако, забывать, что в «Лаокооне» были рассмотрены не все виды искусства, а только два, и что этот трактат не выходил, следовательно, за пределы традиционной постановки вопроса, ни в малой степени не претендуя на классификацию всех искусств. Впрочем, судя по черновым наброскам, замысел «Лаокоона» был значительно шире его исполнения — в черновиках есть заметки и о танце, и о музыке (см. там же, 410 – 434), но они так и остались нереализованными. Это связано, думается, с тем, что, по меткому замечанию Гердера, трактат этот «написан вообще скорее для поэта, чем для живописца» (55, 177). «Целью Лессинга, — отмечал также Асмус, — был не столько сравнительный анализ живописи и поэзии, сколько выяснение — с помощью этого анализа — эстетического своеобразия предмета и специфических средств именно поэзии. 35 Говоря в “Гамбургской драматургии” о музыке, Лессинг говорит о ней только в связи с драмой, то есть Драматической поэзией. И точно так же, говоря в “Лаокооне” о “живописи”, Лессинг стремится, проводя свое сопоставление, подчеркнуть специфические особенности поэзии. Изобразительное искусство было ему известно в гораздо меньшей мере, чем искусство художественной литературы, и анализ скульптуры у него еще недостаточно дифференцирован, не отделен от анализа живописи… Больше того, в “Лаокооне” Лессинга имеются в виду не столько задачи литературы “вообще”, сколько задачи современной Лессингу (прежде всего — современной немецкой) литературы. Речь шла о такой теории поэзии, которая могла бы указать путь к преодолению мертвящих норм и канонов эстетики придворного классицизма» (368, 94).

Наверно, именно с этим связано то, что Лессинг не реализовал свой первоначальный замысел и не рассмотрел различия между изобразительными искусствами, поэзией, музыкой, танцем в свете намеченного еще Дю Бо и развитого Мендельсоном представления об использовании искусством разных типов знаковых систем. А ему было тут что сказать. Ибо он не ограничился повторением уже известной мысли, что «различие между поэтическими и материальными образами» проистекает «из различия знаков, которыми пользуются живопись и поэзия» — различия между «естественными знаками в пространстве» и «произвольными знаками во времени» (12, 404). Лессинг пошел дальше, заметив, что если «сила естественных знаков» — в их «сходстве с вещами», то поэзии язык метафор и сравнений позволяет показывать вещь через ее сходство с другой, и таким образом живопись и поэзия имеют каждая свои специфические возможности и свою ограниченность (там же, 440). Тут же Лессинг распространяет этот семиотический подход на музыку и танец и пытается с этой же точки зрения объяснить различные сочетания искусств — музыки с поэзией, музыки с танцем и т. д. (там же, 428 – 434). А в письме к Ф. Николаи, уточняя и развивая идеи «Лаокоона» в связи с критикой трактата, Лессинг заключает, что, хотя поэзия использует произвольные знаки, она стремится к тому, «чтобы ее произвольные знаки воспринимались как естественные; только благодаря этому, — подчеркивает он, — она перестала быть прозой и становится поэзией» (т. е. художественной литературой). Все же, «приближая» произвольные знаки к естественным, поэзия не «превращает» первые во вторые. Именно поэтому в области поэзии есть «высший род» — тот, «который полностью превращает произвольные знаки в естественные». Это — драма (там же, 463).

36 Лессинг был, конечно, слишком предан литературе, и в частности драматургии, — предан как писатель, как мастер, который и теоретиком-то стал лишь ради постижения законов, управляющих этой областью творчества и расчищения пути для ее развития в прогрессивном направлении, — чтобы его теоретические рассуждения не имели «литературоцентристского», а точнее — «драмоцентристского» характера. Все другие виды искусства входили в поле его зрения лишь постольку поскольку. Понятно, что значительно большее внимание он должен был уделять актерскому искусству. Немало интересных соображений на эту тему мы можем найти в его теоретическом наследии. Лессинг определял, например, творчество актера как «серединное» между изобразительными искусствами и поэзией. Запомним это определение — нам придется сталкиваться с ним в недалеком будущем, в тех классификационных построениях, которые позднее станут делать немецкие эстетики.

С «драмоцентризмом» концепции Лессинга связан и характер его размышлений над другими морфологическими уровнями теории искусства — родовым и жанровым. Проблема жанра сводилась для него к соотношению жанров сценического искусства, проблема рода концентрировалась на драматической структуре, а эпос и лирика интересовали его, опять-таки, лишь постольку, поскольку они могли осветить своеобразие драмы.

Обратившись к этому кругу вопросов, мы должны, однако, вернуться в XVII в., потому что, если в деле изучения видового строения искусства теоретическая мысль этого столетия практически ничего не сделала, то в теории жанров она сделала так много, что влияние выработанной ею жанровой концепции чувствуется подчас и в наше время, а уж эстетическая мысль XVIII в. зависела тут в полной мере от того, что сделано было в веке семнадцатом.

Мы уже отмечали, что ренессансная мысль менее всего была склонна придавать проблеме жанра слишком большое значение и строить на этой основе жестко расчлененные жанровые лестницы. Такая позиция хорошо согласовалась с глубоко характерной для художественной практики этой эпохи тенденцией к универсальному и синтетическому охвату мира, сделавшей интегрирующие устремления творчества безусловно преобладающими над тенденциями дифференцирующими. Ренессансная живопись не знает изолированного изображения вещей, животных, ландшафтов, интерьеров; портретные изображения человека, как правило, включают природную и предметную среду, в которой 37 он реально существует; быт и миф еще не противостоят как самостоятельные и несовместимые сферы, напротив, мифологические сюжеты погружаются в обстановку современного быта. И в литературе этой эпохи различие между «высоким» и «низким» сюжетами, между трагедией и комедией не было жестким и догматически не абсолютизировалось. В XVII же веке классицизм — и в теории, и на практике — провел все демаркационные линии между жанрами со свойственными ему рассудочной четкостью и регламентационным педантизмом.

С предельной отчетливостью эта новая постановка вопроса обнаруживается в «Поэтическом искусстве» Буало, где дается последовательная характеристика идиллии, эклоги, оды, сонета, эпиграммы, баллады, рондо, мадригала, сатиры, а в следующей главе — трагедии, эпопеи и комедии, причем одним из правил эстетически полноценного творчества объявляется чистота каждого жанра, а другим — утверждение их неравноценности (184, 66 – 95). Еще более резкий пример — трактат-поэма Ш. Перро «Живопись», в котором описаны девять ее жанров (отметим, что трактат написан в соавторстве с таким авторитетным лицом, как Ле Брен). Жанры эти — исторический, гротескный (в пределах мифологической образности), вакханалия, портрет, пейзаж, архитектурный пейзаж, перспектива, анималистический, изображение цветов (357). Другие теоретики предлагали иные варианты жанрового членения этого искусства; разумеется, что применительно к поэзии, к театру, к музыке данный вопрос решался в каждом случае особым образом, в целом же расчленение каждого искусства на жанры и их иерархическое соотнесение стало в эстетике классицизма одним из основополагающих и устойчивых ее теоретически-идеологических принципов. Жанр рассматривался как такая структурная модификация того или иного искусства, которая обладает определенной мерой эстетической ценности, а эта последняя зависит от того, какова социально-эстетическая ценность изображаемого и в какой мере применяемые стилевые средства соответствуют, по своему эстетическому строю («высокий» стиль или «низкий»), предмету изображения. Так противопоставлялись трагедия и комедия, героическая поэма и сатирическая, историко-мифологическая живопись и бытовая, опера и опера-буфф, дворцовая архитектура и гражданская…16* Эта концепция получила в XVIII в. философско-эстетическое обоснование в трактате Баумгартена 38 (см. 368, 38 – 39). Даже проблема рода свелась, в сущности, в это время к проблеме жанра — эпос интересовал классицистическую поэтику только как признак «высоких» жанров и не более того; поэтому «эпическому» противостоит здесь не «лирическое», а «сатирическое» или «бытовое».

Нетрудно увидеть, что классицистическая теория жанров была прямой эстетической проекцией определенных идеологических установок — не зря Бомарше воскликнул однажды: «Несчастные короли и смешные горожане — вот весь возможный у нас театр»17*. Понятно, что демократическое искусство, его защитники и теоретики — от Сореля к Дидро, Лессингу, Хогарту, Плавильщикову — стремились в первую очередь опровергнуть такое понимание иерархии жанров. Это делалось разными способами — то, как у Сореля, с помощью выдвижения на первый план бытового романа, которому приписывалась высшая ценность (363, 88 сл.); то, как у Дидро — посредством конструирования нового «среднего жанра», который должен был преодолеть антагонизм трагедии и комедии и стать в драматическом искусстве примерно тем, чем реалистический бытовой роман становился в эпическом роде литературы (61, 87 сл.); то, как у Лессинга, разработкой единых для трагедии и комедии теоретических оснований, позволявших поддержать концепцию Лопе де Вега, которая признавала правомерность «сочетания обыденного с возвышенным, шуточного с серьезным, веселого с печальным» (254, 254). Но при этом оппоненты классицистической доктрины воевали с ней ее же оружием, т. е. принимали предложенный ею аксиологический подход к жанру, доказывая только, что высшей ценностью обладает не мифологический вымысел и не жизнь королей и вельмож, а реальная жизнь обыкновенных людей.

В этом смысле весьма показательно, что в собрании манифестов просветителей — в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, — в написанной Вольтером статье «Жанр» термин этот определяется как «жанр стиля» (!) и содержание его описывается таким образом: «Как жанр исполнения, применяемый всяким художником, зависит от предмета воплощения; и как жанр 39 Пуссена отличен от жанра Тенирса, архитектура храма — от жилого дома, а музыка трагической оперы — от оперы буффонной; так каждый литературный жанр имеет собственный стиль, в прозе и в поэзии» (43, 594 – 595). Неудивительно, что с этой точки зрения признается существование двух основных жанров — «простого» и «возвышенного».

Как видим, в этом разделе эстетика просветителей недалеко ушла от эстетики классицизма. Да и могло ли быть иначе, если автор цитированной статьи был и просветителем и классицистом в одно и то же время и если один из самых резких критиков классицизма — Дидро в конце концов склонился к эстетической программе, очень похожей на ту, с которой он много лет воевал…

Крайне типична тут и двойственная концепция хореографических жанров, сложившаяся у великого реформатора балета Новерра. Свои «Письма о танце» он начинает с того, что в полном соответствии с правилами эстетики классицизма провозглашает: «Великую ошибку совершает тот, кто пытается сочетать противоположные друг другу жанры, смешивая воедино возвышенное и комическое, благородное и низкое, галантное и шутовское», и готов осудить тех балетмейстеров, которые, подобно некоторым поэтам и живописцам, «растрачивают время и талант на то, чтобы создавать произведения низкого и пошлого жанра» (277, 63 и 98). Несколько дальше он говорит о «трех жанрах танца», один из которых близок к трагедии, второй — к высокой комедии и третий, гротескный — к комедии «веселого, развлекательного» характера, и о каждом из них он говорит как о достойном внимания («один будет величествен, другой галантен, третий забавен») (там же, 171 – 174). Наконец, еще дальше он делится своим желанием превратить в балеты «Отца семейства» и «Побочного сына» Дидро, понимая, что при этом должен возникнуть новый балетный жанр — «своего рода бытовая живопись» (там же, 294 и 296).

Остается добавить к сказанному, что аналогичной была позиция русских классицистов этой эпохи, которые исходили из учения риторов XVII в. (Макария и М. И. Усачева) о «трех родах глаголения», превратив его в концепцию трех художественных «штилей» (Ф. Прокопович, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов)18*.

Решительный перелом в интересующем нас разделе эстетической мысли, а вместе с ним и в эстетике в целом произошел в середине XVIII в.

40 Глава II

СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЙ «СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

ИСКУССТВ

1. ОТ Ш. БАТТЕ И М. МЕНДЕЛЬСОНА К В. КРУГУ

Середина XVIII в. стала крупным рубежом в истории эстетической мысли. Хорошо известно, что благодаря А. Баумгартену эстетика конституировалась как самостоятельная научная дисциплина — некоторые историки вообще считают этого философа «создателем» или «основоположником» эстетики как науки. Между тем, говоря о его действительной роли в истории эстетики, нужно учесть два обстоятельства, нередко упускаемые из виду. Во-первых, самоопределение эстетической теории в середине XVIII в. было исторически назревшей задачей, к решению которой самостоятельно шли ученые разных стран — во Франции Ш. Батте, в Англии — Э. Берк, Д. Юм и Г. Хоум, в Германии — М. Мендельсон. У каждого из них контуры и структура этой новой науки прорисовывались по-своему — в зависимости от исходных философских позиций, на которых она строилась, в зависимости от художественной программы, которую она выдвигала, в зависимости, наконец, от устанавливавшегося в каждом случае соотношения философской и искусствоведческой проблематики. Но во всех этих случаях мы можем констатировать решительный переход от сохранявшейся со времен Возрождения ситуации (когда философия пренебрегала рассмотрением вопросов эстетического характера, а теоретики искусства ставили их лишь применительно к «своему» виду искусства, отваживаясь в лучшем случае на сопоставление двух-трех видов) к новой, при которой проблемы красоты, вкуса и сущности искусства оказывались завязанными в один тугой узел, и искусство бралось при этом во всем многообразии его видовых форм, отчлененное от других областей человеческой деятельности — от ремесла, науки и т. п. — и сопоставленное с ними как деятельность своеобразная, устойчиво сохраняющая свою специфику при всех особенностях каждого представляющего ее вида.

41 Второе обстоятельство состоит в том, что учение Баумгартена и его ученика Г. Мейера гораздо менее широко охватывало область художественного творчества, чем концепции ряда их современников. «… Эстетические понятия Баумгартена, — свидетельствует Асмус, — складывались на довольно узкой основе изучения фактов литературы и риторики, преимущественно латинской. Чаще всего это ода и речь оратора, гораздо реже — эпическая поэма. О драме Баумгартен не говорит ни слова. Ссылки на факты живописи и даже музыки имеются, но они малочисленны и из них не извлекаются возможные теоретические выводы» (368, 7).

Показательно, что уже в 1753 г. Мендельсон подверг учение Баумгартена — Мейера критике за его литературоцентристскую ограниченность, утверждая, что эстетика должна с равным вниманием относиться ко всем видам искусства (145, т. IV, 314 – 317)19*. В этом же направлении развивалась эстетическая мысль и в Англии. Здесь в 1744 г. было опубликовано небольшое эссе Д. Хэрриса «Рассуждение о музыке, живописи и поэзии», беспрецедентное по широте постановки вопроса не только в английской, но в европейской литературе в целом (оно опередило на два года трактат Батте). Хотя теоретический уровень этого сочинения был довольно примитивен, оно выдержало в XVIII в. шесть изданий, что свидетельствует о популярности самой идеи сравнительного рассмотрения разных искусств. Хэррис исходил из того, что искусства разделяются на «необходимые» — например, медицина или земледелие — и «просто приятные», каковы музыка, живопись и поэзия. Затем формулировалась цель трактата: «выяснить, что является общим для этих трех искусств, чем они различаются и какое из трех самое превосходное». После короткого анализа Хэррис приходил к выводу, что «общее для всех трех искусств то, что все они миметические или подражательные. Различаются же они тем, что подражают разными средствами: живопись — изображением формы и цветом; музыка — звуками и движениями… средства же поэзии большей частью искусственные» (27, 53 – 58)20*.

Пять лет спустя в Лондоне был опубликован анонимный трактат, который нам не удалось, к сожалению, обнаружить 42 и который не описан никем из историков эстетической мысли; однако одного его названия достаточно, чтобы он был учтен в нашем исследовании: «Изящные искусства, или диссертация о поэзии, живописи, музыке, архитектуре и красноречии» (37). В этом свете воспринимается уже как нечто вполне естественное, что Д. Рейнольде в упоминавшейся речи, произнесенной в Академии 11 декабря 1786 г., не довольствовался традиционным сопоставлением живописи и поэзии, но все время говорил о многих искусствах, с которыми сближается живопись, в частности о поэзии, о театре, о садоводстве, об архитектуре, о музыке (267, т. 2, 424, 427, 430 – 433). Примечательна и постановка вопроса: «нельзя с успехом навязывать одно искусство другому. Ибо, хотя все искусства имеют одни и те же истоки, … все же каждое из них обладает своей особой манерой подражать природе или отклоняться от нее для достижения свойственной ему цели» (там же, 430).

При подобных установках морфологический анализ искусства должен был получить во второй половине XVIII в. такое значение, такой размах, такие возможности и перспективы, каких у него никогда еще не было. Так оно действительно и случилось. Первым из тех, кто поднял морфологический анализ искусства на новый уровень, должен быть признан Батте, трактат которого под характерным названием «Изящные искусства, сведенные к единому принципу», был опубликован в 1746 г., за несколько лет до выхода «Эстетики» Баумгартена.

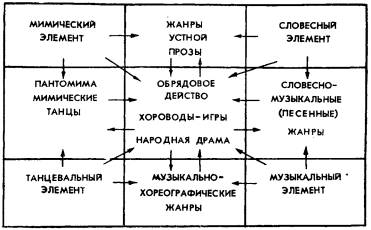

В предисловии автор предупреждал читателя, что главное место в трактате будет занимать поэзия в силу ее «достоинства». Однако цель его сочинения состояла все-таки в том, чтобы рассмотреть всю сферу художественно-творческой деятельности и найти в ней место каждому искусству. Он начинает с того, что делит искусства — в широком смысле термина — на три группы: 1) те, которые имеют своей целью удовлетворение потребностей людей (по традиционной терминологии — «механические искусства»); 2) те, которые имеют целью доставление удовольствия («изящные искусства»); они объединяют музыку, поэзию, живопись, скульптуру и танец; 3) те, которые соединяют пользу и удовольствие; это — красноречие и архитектура (20, 4 – 5).

Все «изящные искусства» основаны на подражании природе, различия же между ними обусловлены тем, что природа имеет как бы две части — видимую и слышимую; первая есть предмет живописи, скульптуры, танца, вторая — музыки и поэзии (там же, 26). Но, с другой стороны, обнаруживается глубокая общность музыки и танца и их отличие от поэзии, ибо если слово есть «орган разума», то звук и жест — «органы сердца». 43 Они выражают страсти непосредственно, а слово — только через идею. Потому поэзия изображает действия, а музыка и танец — чувства и страсти. Но в жизни действия и страсти взаимосвязаны, и поэтому связаны они также в искусствах, только находятся в каждом виде искусства в особом, лишь ему свойственном соотношении (там же, 169 – 172).

Поэзия, музыка и танец становятся особенно прекрасными, когда они объединяются, заключает свой анализ Батте, но в этом объединении одно искусство должно обязательно главенствовать, а другое ему подчиняться; например, в драматическом театре главенствует поэзия, в опере — музыка, в балете — танец (там же, 193 – 197). Апофеозом сценического искусства и заканчивается трактат21*.

Обычно имя Батте фигурирует в истории эстетической мысли как имя одного из наиболее крупных представителей эстетики классицизма. Не касаясь этой стороны его учения, мы должны признать, что морфологические идеи Батте отличались оригинальностью, проницательностью и целый ряд его положений будет повторяться, варьироваться, углубляться на протяжении двух столетий (при этом мало кто знал, кому принадлежало их авторство).

В самом деле, впервые в истории мировой эстетической мысли Батте выделил «мир искусств», отделив его и от сферы ремесла, и от сферы науки, и от сферы, религии, и создал тем самым условие для анализа его внутреннего строения.

Во-вторых, впервые в истории мировой эстетической мысли было показано, что красноречие, с одной стороны, и архитектура, с другой, то причислявшиеся к миру искусств, то отлучавшиеся от него, имеют двойственную утилитарно-эстетическую природу и в этом отношении могут быть сопоставлены в системе искусств.

В-третьих, впервые в истории мировой эстетической мысли область «изящных искусств» была очерчена с такой полнотой, охватив пять видов искусства.

В-четвертых, Батте предложил принцип группировки этих пяти искусств, связанный со своеобразием чувственных контактов человека с внешним миром (область видимого и область слышимого).

В-пятых, впервые родственной паре искусств «живопись — поэзия» была противопоставлена другая родственная пара «танец — музыка», и впервые была объяснена неизобразительная 44 природа этих последних — ибо непосредственная сопряженность с эмоциональной сферой и делает их «подражающими» страстям, а не явлениям природы, вещам или внешним действиям человека.

Наконец, опять-таки впервые был открыт закон скрещения различных искусств, который выражается в том, что в синтетических художественных образованиях один из компонентов играет роль структурной доминанты.

Как видим, не так уж мало сделал Батте для постижения морфологических законов искусства! Думается, одно это дает нам право поставить его имя в истории эстетической мысли рядом с именем Баумгартена.

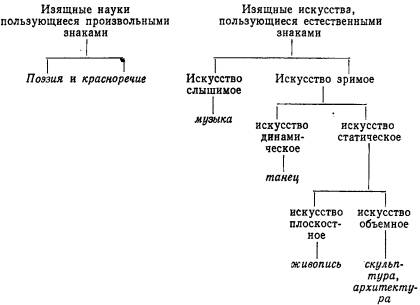

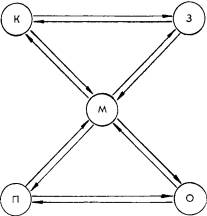

Работа Мендельсона «Об основаниях изящных искусств и наук» синтезирует сделанное, с одной стороны, Батте (хотя в некоторых пунктах он с ним полемизирует), а с другой — Баумгартеном. Конкретное наполнение мира искусств здесь остается тем же, что у Батте — поэзия, красноречие, музыка, танец, живопись, скульптура, архитектура (145, т. I, 282 – 283). Что касается их группировки, то она определяется становившимся популярным со времен Дю Бо семиотическим подходом: «Знаки, при помощи которых что-либо выражается, могут быть естественными или произвольными»; в первом случае они связаны с выражаемым прямо, во втором — имеют иероглифический или аллегорический характер. Так поэзия и красноречие отличаются от всех остальных искусств, которые пользуются естественными знаками (почему Мендельсон и называет их «изящными науками», а не искусствами); сами же они различаются по тому, к зрительному или к слуховому восприятию обращены эти знаки. Дальнейшее деление обусловлено тем, что зримые искусства могут изображать красоту в движениях (танец) или в недвижимых формах, которые являются либо плоскостными (живопись), либо объемными (скульптура и архитектура). Эти последние различаются тем, что архитектура сочетает красоту с удобством и прочностью создаваемых предметов и что она не основывается на изображении природы. Вообще же архитектура, в той мере, в какой она относится к изящным искусствам, должна рассматриваться лишь как «побочное искусство» (eine Nebenkunst), ибо она порождена практической потребностью, а не стремлением к удовольствию, как все остальные искусства (там же, 290 – 304).

Если в интересах наглядности представить эту схему в виде таблицы, подобной тем, которые часто составлялись в немецкой эстетике второй половины XVIII в., она примет следующий вид:

45 Табл. 2

Оценивая эту морфологическую концепцию, следует сказать, прежде всего, что в ряде отношений она была шагом вперед по сравнению с концепцией Батте: систематизирующее начало проведено в ней более последовательно, доходя до определения места каждого отдельного искусства в общей системе. Вместе с тем в ряде пунктов классификация искусств у Мендельсона оказывалась явно неудовлетворительной. Вскоре В. Круг подвергнет ее критике за то, что не выделено в ней садовое искусство; за то, что красноречие и архитектура — искусства «относительно изящные» (т. е. соединяющие эстетическую функцию с утилитарной) не отчленены от искусств «абсолютно изящных» (т. е. лишенных всяких утилитарных целей); за то, что отсутствуют в ней все другие «относительно изящные» искусства; за то, наконец, что «составные искусства» не отделены в ней от «простых» (29, 56 – 57). Добавим, что несостоятельным является и противопоставление словесных искусств всем остальным — Мендельсон впервые сформулировал эту позицию, которая окажется, как мы увидим, весьма популярной вплоть до сего дня и которую у нас еще будет возможность подвергнуть критике.

46 Опыт создания классификации искусств, отсутствовавший в сочинении основоположника немецкой философской эстетики Баумгартена, но сделанный в русле его теории Мендельсоном, показался, по-видимому, немецким эстетикам второй половины XVIII в. крайне важным для построения эстетической теории, но недостаточно убедительным. Поэтому едва ли не в каждом эстетическом сочинении того времени мы встречаемся с повторением опыта Мендельсона, но с теми или иными изменениями «исходных данных», т. е. классификационных принципов: таковы работы Рейнгольда, Снелла, Эшенбурга и ряд других (их содержание кратко изложено в монографии Круга — см, 29, 59 – 60 сл.). Вместе с тем, наряду с семиотической в основе своей классификацией Мендельсона, в немецкой эстетике второй половины XVIII в. прощупывались и иные пути систематизации искусств: назовем их психологическим (Зульцер), экспрессивным (Кант), генетическим (Гердер) и структурным (Бендавид, Пелиц, Круг).

И. Зульцер, исходя из баумгартенова понимания эстетики как теории чувственности, делает ключевым для классификации искусств способ чувственного восприятия каждого из них. Определяя слух как «первое из чувств», открывающее доступ в человеческую душу, он заключает, что «первое и самое сильное из искусств — то, которое находит путь через слух к душе, а именно музыка». Правда, замечает он, и словесные искусства обращены к слуху: «Однако их главная цель состоит не в том, чтобы на него воздействовать. Их предмет дальше отстоит от непосредственной чувственной данности, и звучание речи есть одно из побочных средств, с помощью которого они придают своим представлениям дополнительную силу». Главная сила словесных искусств состоит «в значении слов, а не в звучании». Затем идет зрение, дающее не менее сильные, но более разнообразные впечатления. Ему открыто все богатство красоты, а вместе с ним — и совершенства, и добра. И этим путем обращаются к душе «рисующие искусства» (zeichnende Künste). Поскольку же воздействие на душу может осуществляться и с помощью представлений и понятий, которые не заключают в себе ничего телесного, постольку становятся возможными «словесные искусства».