3 А. Гвоздев

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Театральный Октябрь — за этими двумя словами скрыта не только целая эпоха в развитии русского театра революционных лет, но и программа на ближайшее будущее нашего сценического искусства. Время боевых, но голых лозунгов миновало. Настала пора углубленной творческой работы, подведения итогов достигнутого и закрепления всех завоеванных революционным театром позиций. Отсюда — из критической проверки и учета уже созданного — должны быть выяснены пути, по которому надлежит идти в настоящий момент.

Осуществлению этих двух задач и должен способствовать настоящий сборник. Его назначение — дать критический анализ пройденного пути и подвести прочный фундамент под строительство нового театра, сложив его из всех камней, обтесанных за революционные годы.

Выполнить поставленные задачи можно только путем применения всех доступных современному театроведению методов. Прежде всего необходимо раскрыть широкие исторические горизонты, на фоне которых происходит становление нового русского театра. Надо заглянуть в историю, не только русского театра XIX – XX веков, но и в судьбы европейского театра в целом, ибо установленными им традициями определяется та система театра, на борьбу с которой, как с наследием капиталистического общества, были выдвинуты лозунги Театрального Октября. Мировое значение Октябрьской революции влечет за собой, как неизбежное следствие, расширение кругозора искусствоведения и выход его из национально ограниченных рамок. Отсюда вытекает требование: не замыкаться в историческом прошлом русского театра, а привлекать к критическому анализу настоящего весь опыт прошлого, накопленный развитием европейского театра.

Но наряду с критической проверкой исторически сложившихся традиций, как методом театрального мышления, должно быть использовано также и все то, что может дать 4 сравнительное театроведение. Осветить судьбы европейского и тем самым русского театра богатым сценическим опытом восточных стран, хранящих в своей неизведанной глубине огромные запасы театрального мастерства является прямым долгом русского театроведения. Только вооружившись всеми доступными званиями, можно нести ту огромную ответственность, которая возлагается на русский театр историческим моментом и значением Советской России в развитии европейской театральной культуры XX века.

Учитывая уроки истории и опираясь на сравнительное изучение театров Востока и Запада мы меньше всего отдаляем себя от настоящего. Ибо основной задачей настоящего является переоценка всех театральных ценностей на основе завоеваний Октября. А при таковой переоценке нельзя довольствоваться изучением игры Щепкина или Мочалова и замыкаться в узком кругозоре индивидуалистического театра XIX века. Ибо современный театр берет на себя отражение и художественное оформление сложнейших вопросов, связанных с классовой борьбой и далеко выходит из границ мировоззрения мещанства, купечества и интеллигенции дореволюционной России. «Театральный Октябрь» несет с собой расширение социально-политической активности театра и укрепляет связь сценического искусства со всеми заданиями советской общественности.

Основным фактом, вызвавшим переоценку театральных ценностей за последние годы является наличие нового зрителя. Идя ему навстречу, новый театр ломал прежние сценические устои и вырабатывал новые изобразительные средства. Он учитывал запросы нового зрителя интуитивно, явственно ощущая его недовольство старым театром, выработавшим свою систему в условиях полной оторванности от широких народных масс. Эта установка на нового зрителя начинает выходить теперь из рамок непосредственного угадывания и стремится обосновать свои наблюдения на точном учете и научно проработанном методе изучения зрителя. Предпринятые в этом направлении попытки, с разных сторон подходившие к разрешению данной проблемы, настоятельно требуют своего углубления и дальнейшего обоснования. Изыскивая в историческом прошлом театра приемы наиболее мощного воздействия на зрителя, современный театр проверяет их действенность путем учета восприятия зрительного зала и тем самым кладет основу научной организации труда в театре. Отсюда открывается возможность построения научной теории театра, иначе говоря, возможность заполнения крупнейшего пробела в европейском театроведении, образовавшегося в связи с нахождением театра под опекой придворного общества, а также в связи с положением театра, как коммерческого предприятия, выпускающего свое производство на свободный рынок. Ввести НОТ в театральную жизнь Советской России является 5 заданием первостепенной важности, при осуществлении которого открывается возможность полного преодоления того кризиса, который так мучительно переживается театром переходной Эпохи.

Появление после Октября нового зрителя в театре вызвало коренную ломку старой системы театра и замену ее новыми звеньями, развитие и скрепление коих должно привести к построению нового театра Советской России. Отсюда вытекает необходимость внимательного анализа тех глубоких процессов, которые вели и ведут к видоизменению сценического оформления спектакля, к перестройке актерской техники и к выработке новой драматургии.

Пройдя через кузницу «Театрального Октября», сценическая коробка старого театра испытала существенные видоизменения. Вместо живописней декорации, рассчитанной на вызов в душе зрителя созерцательных настроений и любования, появился станок, который дал возможность развернуться динамике сценического действия. Неподвижный в начале, он вскоре был приведен в движение и принял участие в действии, то в форме лифтов, то в форме подвижных щитов, то в форме подвижных тротуаров. Освобожденная от статичных декораций сцена ожила. Окруженная новым световым монтажом, прорезанная лучами прожектора, она оказалась вовлеченной в игру и утратила свое значение декоративной рамки. Тем самым режиссер обрел новый сценический аппарат, неизмеримо более гибкий и более приспособленный дать отклик на содержание революционных лет, чем сцена оперно-балетного театра, выросшая из быта придворной аристократии эпохи возрождения.

Меняя сценическое оформление, устанавливая станок вместо декорации, новый театр сменил и приемы актерской игры. Усиление динамики сцены шло параллельно с раскрытием динамики актерской игры. Обновилась вся система движения на сцене. Слово обрело новые опорные пункты в игре с предметами и в актерском жесте, увядшем в салонно-литературном театре XIX столетия. Пересмотру и переустройству подверглись все прежние штампованные навыки актера и наряду с возрождением пантомимы шло обогащение спектакля новыми приемами массовой групповой игры, сменившей индивидуализм актера старого театра. Звуковой монтаж присоединился к световому монтажу и в сочетании со светом и звуком актерская игра вошла в состав сложного организма спектакля, снова обретшего свою самостоятельную действенность и ставшего в руках режиссера мощным орудием организации общественности.

Отсюда неизбежно вытекает необходимость пересмотра основ современной драмы. На очереди стоит создание сценической драматургии, которая опиралась бы в своей идеологии 6 на классовое сознание пролетариата и в то же время являлась бы составной частью нового театра. Подготовку современного драматурга берет на себя самодеятельный театр рабочих масс чрез кружковую работу оформляющий новый быт в созвучии с заданиями советской общественности. Здесь впервые ставятся новые темы, освещаемые с четкой и ясно очерченной точки зрения. Сырые куски нового быта подвергаются здесь первичной обработке, ценность которой заключается прежде всего в твердости и определенности идеологического подхода.

Профессиональному же театру, располагающему богатым аппаратом сценического мастерства, надлежит развивать эти первичные ростки и доводить их до наиболее мощных форм воздействия на массового зрителя. Простую «агитку» он должен развернуть в сложный организм художественного агитационного спектакля, бытовую сценку — набросок, закрепляющий одно из явлений текущей жизни — он превращает в стройную по композиции картину, а бегло очерченные сатирические маски клубной инсценировки — в многообразную и обобщающую комедию, раскрывающую значение того или иного образа во всей его глубине. Выходя за пределы личных и частных отношений, он обрисовывает противоречия, волнующие современность, во всей их обусловленности классовой борьбой, и тем самым пролагает путь к созданию новой трагедии.

Современный драматург не мыслится нами иначе, как вооруженный всем опытом, накопленным за революционные годы в инсценировках рабочих клубов. На основе этого опыта, учитывая новые возможности воздействия на зрителя, обретенные в исканиях нового театра, опираясь на обновленную сценическую технику и актерскую игру, а также и на все достижения современной режиссуры, новый драматург войдет, как составная часть, в новый театр и выявит в своем творчестве все задания общественной жизни, способствуя ее становлению и укреплению в условиях нашей современности. Вне связи с массами и вне связи с завоеваниями послеоктябрьского театра — драматургия обречена на бесплодное повторение старых тем и форм и тем самым на отторжение от строительства новой жизни Советской России.

Из сказанного следует, что намеченные пути театра и драмы были бы неопределенны, если бы «Театральный Октябрь» не устанавливал тесного общения с самодеятельным театром рабочих масс и не принимал бы активного участия в развитии клубной работы. Только эта тесная связь может вскрыть живой источник обновления современной театральной жизни. Отсюда же возникает и другая задача — следить за развитием рабочего театра за рубежом и наблюдать за его ростом в других странах, по мере возможности стремясь к наиболее полной информации.

7 Указанные нами задания, столь насущные для текущего момента, очерчивают круг вопросов, затрагиваемых в настоящем сборнике. Приурочение его выхода в свет к празднованию пятилетия театра имени Вс. Мейерхольда является по нашему глубокому убеждению, вполне естественным фактом, лишний раз отмечающим, сколь многим обязана современная театральная жизнь театру им. Вс. Мейерхольда, осуществившему в своей пятилетней работе наиболее ответственные задания и наметившему основные вехи «Театрального Октября».

2/IV – 26

Ленинград

9 С. Мокульский

ПЕРЕОЦЕНКА ТРАДИЦИИ

I

«Я обвиняю тех, кто, прикрываясь фетишизмом мнимых традиций, не знает способа охранить подлинные традиции Щепкина, Шумского, Садовских, Рыбакова, Ленского». — Так писал Вс. Э. Мейерхольд в одной из своих полемических статей, направленных против Академических театров1*. Всякий, кто следил за ходом борьбы между двумя лагерями современною русского театра, знает, какую остроту имел в этой борьбе вопрос об охране традиций. Академические театры неоднократно оправдывали свое существование в эпоху пролетарской диктатуры тем, что они охраняют приобретения прошлого, те подлинные ценности старой культуры, на фундаменте которых только и может быть построено новое пролетарское и социалистическое искусство. Среди этих приобретений прошлого первое место занимают театральные традиции старых эпох, охрана которых и возложена на Академические театры. Выполняют ли они эту ответственную задачу? Нет, — отвечает Вс. Мейерхольд, — актеатры «систематически и планомерно разрушают» традиции Щепкина, Каратыгина, Новерра, Гонзаго и других великих театральных мастеров, и взамен их насаждают театральную макулатуру второй половины XIX в., т. е. самого беспросветного и убогого из всех периодов истории русского театра. А если так, то эти театры не имеют права называться академическими.

В этом обвинении по адресу актеатров Мейерхольд открыто объявляет себя сторонником охраны и восстановления традиций старинного театра. Исходя из уст художника — революционера, до основания расколовшего твердыню старого театра, это заявление не может не остановить на себе нашего внимания. Оно возбуждает ряд вопросов, и первым из этих вопросов является: что такое эти театральные традиции, которые нужно не только охранять, но даже восстановлять?

10 Под традицией в искусстве мы понимаем совокупность ряда плодотворных, испытанных в своей действенности приемов, которые передаются от одного поколения художников к другому с целью облегчить им оформление их творческих замыслов и начинаний. Цепкость и устойчивость традиций объясняется ограниченностью выразительных средств любого искусства. Подобно тому, как для драматической литературы Polti установил 36 драматических положений (situations dramatiques), которые в различных комбинациях лежат в основе всех произведений мировой драматургии, так и для сценического искусства можно установить некоторое ограниченное число приемов, представляющих элементарные формулы театральной выразительности, которые повторяются в различных странах, у разных народов и в различные эпохи.

Закрепляя и фиксируя достижения отдельных мастеров, эти приемы переходят затем к их ученикам и последователям, и постепенно отлагаются в твердый канон, который становится затем обязательным для дальнейших поколений. Канонические приемы эти не только не стесняют свободу творчества, а наоборот облегчают протекание творческого акта, ибо позволяют сэкономить известное количество психической энергии, потребное для изобретения новых схем. Освобожденное же количество энергии направляется на оживление старых, традиционных схем, которые обогащаются новым эмоциональным содержанием и предстают в совершенно обновленном, зачастую неузнаваемом виде. Таким образом, в основе сохранения традиций лежит не консерватизм, не реакционное преклонение перед стариной, а чисто практическое стремление предотвратить излишнюю трату творческой энергии, — разумная экономия сил, которые используются для новотворчества на основе старых, проверенных схем.

Направление, учитывающее значение традиций для новотворчества и ставящее своей целью охрану наличных традиций и восстановление традиций утерянных, называется традиционализмом (термин, впервые примененный к театру Вл. Н. Соловьевым). Театральный традиционализм провозглашает театральное мастерство, освобожденное от всяких придатков литературщины, морализации, мистики, психологизма и эстетизма, неведомых подлинно театральным эпохам и водворяющихся в театре только в эпохи оскудения театральности. В такие эпохи, новаторы, призывая к борьбе с косностью, автоматизмом и беспринципностью господствующего театра, начертывают на своем боевом знамени лозунг традиционализма и начинают строить новый театр на фундаменте старых, исконно присущих театру и утерянных им традиций.

Такой порой решительного разрыва с театральными традициями и вызванного этим разрывом упадка театрального мастерства 11 явился конец XIX и начало XX века. Упадочная буржуазия, захватив в свои руки все театральное производство, установила в театре первенство литератора-драматурга и объявила основной задачей театра исполнение натуралистических пьес, фотографически точно воспроизводящих быт и нравы буржуазного общества. На сцене воцарилась жизненность, т. е. невнятное, бледное и антитеатральное копирование буржуазного быта. Актер — мастер, мим, гистрион, перестает существовать; его место занимает «сценический деятель», актер-интеллигент с университетским образованием и без малейшей тени актерского мастерства. Самое слово театральность становится в это время бранным («театральщина»). Такое оскопление прекраснейшего из всех искусств производится под прикрытием психологизма и литературности; уделом театра становится воспроизведение моментов антитеатральных, лежащих вне сферы сценических средств. Театральные новаторы этого времени (мейнингенцы, Антуан, ранний МХАТ) идут на самый резкий разрыв с театральными традициями, какой можно себе представить. Они подвергают преследованию и осмеянию самое существо актерского искусства, которое они называют грубым и низменным «ремеслом». Возникает учение о пресловутом «переживании», согласно которому актер должен «стремиться ощущать чувства роли каждый раз и при каждом творчестве», при чем внешние средства выражения придут сами собой. Потому проблема актерского мастерства снимается с очереди; внешняя техника заменяется «внутренней» техникой, заключающейся в умении вызывать и закреплять в себе переживания образа. Эта злополучная теория, будучи доведена до логического конца, означает торжество натурализма и гибель театра, как такового. Бешеная борьба с театральностью приводит к разрыву с динамичной драматургией, к сосредоточению внимания на психологической драме и психологическом романе, инсценировка которых объявляется основной задачей современного театра. Директор МХАТ’а Немирович-Данченко инсценирует романы Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы», «Село Степанчиково»), повести Л. Андреева («Мысль»). Одержимый манией инсценировок, он утверждает, что может инсценировать любое эпическое произведение, до Библии и Илиады включительно.

Таков был театр буржуазных новаторов, искавших способа обновить театральное искусство путем насаждения методов антитеатральных и антитрадиционных. Не лучше обстояло дело и в старых (у нас — казенных, «императорских») театрах. Эти театры видели когда-то в своих стенах Щепкина, Каратыгина, Самойлова, Сосницкого, Садовских, Шумского, Ленского, Стрепетову, Сазонова и столько других мастеров, сохранявших традиции подлинно театральных эпох, знавших секрет исполнения и высокой трагедии, и старинной мелодрамы, и французского 12 водевиля. Но этот секрет они унесли с собой в могилу. Традиции их мастерства были утеряны; на место традиции вступил поверхностный «театральный опыт», рутина, заключавшаяся в механическом воспроизведении отдельных приемов, вырванных из общей связи, на основании театральных сплетен: племянница Сосницкого сообщила дяде такого-то актера, что Сосницкий в известном месте роли принимал такую-то позу и делал такой-то жест, — «бабья традиция», по остроумному выражению В. Э. Мейерхольда. Таким образом мастерство великих актеров предшествующей эпохи застыло в штампах, которые, по определению К. С. Станиславского, суть «готовые формы выражения чувств и сценических интерпретаций для всех ролей и направлений в искусстве», «раз и навсегда зафиксированные маски чувства», которые, «скоро изнашиваются на сцене»2*.

Пользование этими штампами обусловлено возрастающим автоматизмом актерской игры и тесно связано с оскудением драматической литературы, с господством на сцене казенных театров всяких Невежиных, Тимковских, Вл. Александровых, Крыловых, Сумбатовых, Гнедичей, Карповых, Потапенко и других эпигонов Островского. Лишенные всякого театрального чувства, всякого драматургического мастерства, они беспомощно перепевали бытовые темы Островского, сгущая их и порождая «жанризм, противоречащий всякому понятию об искусстве»3*. Эти жалкие поставщики театральной макулатуры не мало повинны в упадке актерского мастерства: они сами штамповали и вынуждали штамповать актеров. Об этом хорошо писал Мейерхольд (в цитированной статье о «Грозе»): «Актер, заучивающий ряд текстов, где на один подлинный приходится девять подделок, невольно тупит свой язык, теряя слух на восприятие тонких поворотов речи и вкус к особенностям в расстановке слов. Актер мало помалу отучается от мастерства передавать устами своими ритмически-тонкую музыку подлинных мастеров слова». То же относится и к другим выразительным средствам актера: мимике, жесте, позе, походке, ко всему внешнему рисунку роли. Лишенные стимула мастеров драматургии, актеры легко развинчивались, механизировали свою игру, становились адептами «легкого» искусства. Правда, оставалось небольшое число актеров, которых даже беспрестанная возня с драматической макулатурой не смогла угасить подлинного мастерства, но ряды их редели с каждым годом. На смену же им приходили совершенно беспринципные деятели сцены. Искусство театра перестало существовать. Театр превратился в торговое предприятие невысокого разбора, заправилы которого 13 изощрялись в способах сбывать доверчивым посетителям всякий недоброкачественный товар. Против этого театра лавочки и выступил МХАТ. Но, отдавая честь всем его культурным достижениям, приходится отметить неудачу его реформы в области чисто театральной. Ибо непосредственным результатом ее явились толки о кризисе театра, во время которых была подвергнута сомнению самая законность существования театрального искусства (Айхенвальд). Вот в какой тупик завела театр буржуазная культура конца XIX и начала XX века.

Так обстояло дело не только в России, но и на Западе. При всем различии социально-экономической структуры Германии, Англии и России, во всех трех странах театральный кризис выразился в сходных явлениях, и сходные причины породили сходные следствия. Почти одновременно зазвучал протест против лжетеатра упадочной буржуазии, раздался призыв к ниспровержению существующего театра и к созданию новой театральной культуры на основе многовековых театральных традиций. Театральные новаторы Макс Рейнгардт, Георг Фукс, Гордон Крэг, Всеволод Мейерхольд, Николай Евреинов по разному провозгласили один и тот же принцип «ретеатрализации театра» путем возвращения его к истокам живой театральности. После длительного периода театрального варварства снова заговорили об актерском мастерстве, об отыскании твердых законов сценического искусства; появились термины «форма», «стиль», «манера», «условность», «стилизация»; спектакль стал сложной проблемой, которую нужно «разрешать», и для разрешения ее потребовалось тесное сотрудничество режиссера с художником — живописцем, который после долгого перерыва снова появился в театре. В России такой, переворот впервые имел место в возглавляемом В. Э. Мейерхольдом Театре-Студии при МХАТ’е (1905). Хотя вскоре Мейерхольд разошелся со Станиславским, и «Театр-Студия» так и не открыл своих дверей для публики, но деятельность его имела большое значение в истории нового русского театра4*. Принципы, взлелеянные здесь Мейерхольдом, легли в основу его работы в Театре В. Ф. Комиссаржевской (1906 – 1907), в котором впервые перед русской публикой дефилировала целая плеяда передовых театральных художников (Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Б. И. Анисфельд, В. И. Денисов, Н. Д. Миллиоти, В. Я. Суреньянц), в сотрудничестве с которыми Мейерхольд поставил с невиданной дотоле остротой ряд формальных проблем и здесь же, почти ощупью, подошел к той проблеме возрождения традиционных приемов, которая затем определила направление его 14 театральных исканий. В дальнейшем важную роль для осознания традиционализма, как основополагающего метода обновления театра, сыграл Старинный театр, основанный в Петербурге Н. В. Дризеном и Н. Н. Евреиновым в 1907 г. Здесь был сделан первый опыт реконструкции старинных спектаклей плодотворных в театральном отношении эпох (средневековый и староиспанский театр), и опыт этот, несмотря на его поверхностный, дилетантский характер, обусловивший ряд серьезных промахов5*, имел важное принципиальное значение, ибо обратил внимание театральных новаторов на приемы традиционных театров и побудил их именно там искать материалов для сооружения здания нового театра. В тесной зависимости от этого опыта находятся постановки Вс. Мейерхольдом: 1) пантомим «Шарф Коломбины» по Шницлеру («Дом Интермедий», 1910 – 11), «Арлекин, ходатай свадеб» Вл. Соловьева (Эстрада Дворянского Собрания, 8 – XI – 1911, и Териоки, лето 1912) и «Влюбленные» доктора Дапертутто (квартира Н. П. Карабчевского, 1911 – 12 и Териоки, лето 1912), инсценированных в традиционных приемах commedia dell’arte; 2) «Поклонения Кресту» Кальдерона (Башенный театр в квартире Вяч. Иванова, 19 – IV – 1910, и Териоки, 1912), инсценированного в стиле старо-испанского театра, без декораций, в условном оформлении и с акцентом на актерское мастерство, и, наконец, 3) «Дон-Жуана» Мольера в Александринском театре (9 – XI – 1910), который был поставлен в традиционном стиле народного фарса, разыгранного на подмостках придворного версальского театра. В этой постановке нашла свое полное выражение идея Мейерхольда о народном балагане, как источнике подлинной театральности. Теперь дело театрального обновления обрело твердую почву. В ряде блестящих постановок на сцене б. императорских театров Мейерхольд бережно восстанавливает театральные традиции («Тристан и Изольда», «Шут Тантрис», «Орфей», «Каменный гость», «Стойкий принц», «Гроза», «Смерть Тарелкина», «Маскарад»). В то же время работа в казенных театрах укрепляет его в мысли, что обновление театра немыслимо без создания новой актерской техники, базирующейся на изучении традиционных театров Запада и Востока, и в результате он основывает в 1913 г. свою Студию, главной задачей которой являлась работа на основе сценической техники commedia dell’arte. При студии выходил журнал «Любовь к трем апельсинам», посвященный пропаганде нового театра и театрального традиционализма. Студия В. Э. Мейерхольда сыграла колоссальную роль в истории 15 современного театра. Она была экспериментальной лабораторией театральных исканий и рассадником новой театральной культуры. В этот «студийный» период деятельности Мейерхольда (1913 – 17) полностью наметились пути, по которым Мейерхольд пошел после революции. Это обстоятельство нужно подчеркнуть тем решительнее, что на него упорно закрывают глаза мнимые сторонники «петербургского» Мейерхольда, брезгливо отворачивающиеся от его нынешних работ над созданием пролетарского театра. Но только слепые могли не заметить следующих фраз, написанных Мейерхольдом в 1915 г. во время полемики с Любовью Гуревич: «Интеллигентская художественная культура» — не единственная культура. И «общепризнанный театр» и «народные зрелища» одинаково могут быть «“культурными” и не быть ими». И далее: «Раненые солдаты, явившиеся 17 ноября 1911 г. на представление этюдов и пантомим, подготовлявшихся к 1 вечеру студии, создали своим отношением к игре комедиантов именно тот зрительный зал, для которого и будет новый театр, подлинно народный театр»6*. Вот что говорил и писал Мейерхольд того периода, который принято считать «эстетским». Революцию театральную он не отделял от революции политических и социальных форм. В этом его коренное отличие от других театральных новаторов, запутавшихся в бесплодном формализме (напр., А. Я. Таирова, Ф. Ф. Комиссаржевского и Макса Рейнгардта). Когда пришла революция, Мейерхольд не отступил назад, а смело вступил в ее боевые ряды со всем накопленным им громадным театральным опытом, который он бросил на горн пролетарской революции. И начал стройку пролетарского театра, опираясь на те неизменные законы, которые открылись ему в процессе многолетнего изучения традиций подлинно театральных эпох.

II

Теперь нам надлежит выяснить, какую роль играет театральный традиционализм в нынешних исканиях и достижениях Мейерхольда. Чтобы ответить на этот вопрос, предварительно уясним себе, — какие именно традиции Мейерхольд возрождал в течение всей своей деятельности. Ответ на этот вопрос уже подсказан предыдущим изложением: традиции народного театра, которые ставил себе у всех народов сходные задачи и осуществлял эти задачи сходным образом.

16 Термин «народный» театр настолько скомпрометирован, что нуждается в некотором разъяснении. Понятие «народ» чрезвычайно широко и расплывчато, ибо включает в себя все многообразие классов, сословий и иных социальных группировок, у которых нет и не может быть общих интересов. Между тем всякое искусство всегда имеет ярко выраженный классовой характер, который заметен, как в том отпечатке, который налагает на художника его происхождение, воспитание и положение в обществе, так и в том составе потребителей, который направляет художественное производство по желательному для него руслу. В театральном искусстве это воздействие потребителя на производителя проявляется сильнее, чем в других искусствах, ибо здесь потребитель получает не готовое произведение художника, а присутствует при самом созидании его, наблюдает художника в момент его творческого акта, и своим отношением к его работе создает атмосферу, в большей или меньшей степени благоприятствующую успешности ее выполнения. Театр всегда зависит от публики, от ее социальных симпатий и антипатий, от ее классовой идеологии и морали, проводником которых он неизбежно является. И вот, употребляя термин «народный» театр, я вовсе не хочу вносить неясность в социологически четкую структуру театра. Этим термином я обозначаю не интеллигентскую утопию всенародного театра, обслуживающего одновременно зрителей всех классов, не глубоко буржуазную теорию простонародного театра, популяризирующего в массах основы буржуазной идеологии и морали. Нет, я имею в виду театр массовой, театр общественных низов, которые во все времена противопоставляли свое самобытное творчество искусству господствующих классов. Эта порабощенная масса, свободная от стеснительных оков официальной культуры и цивилизации, удовлетворяла свой инстинкт театральности созданием ряда форм и приемов, которые обнаруживают подчас прямо-таки разительные совпадения между различными народами, не всегда объяснимые путем теории заимствования. Возьмем ли мы балаганный театр греческих мимов или древнеримскую народную комедию масок (ателлану), средневековых гистрионов-жонглеров или русских скоморохов, итальянских комедиантов XVI в., создателей commedia dell’arte или бродячих актеров Англии и Испании, создателей глубоко национальных театральных систем; возьмем ли мы, наконец, народный театр древней Японии или Китая — всюду мы найдем такие черты сходства, которые, при всем учете национальных различий, позволяют наметить некий единый стиль народного театра. Отличительные особенности этого театра: независимость от литературы и тяготение к импровизации; преобладание движения и жеста над словом; отсутствие психологической мотивации действия; сочный и резкий комизм; легкий переход от возвышенного, героического к низменному и уродливо-комическому, 17 непринужденное соединение пылкой риторики с преувеличенной буффонадой; стремление к обобщению, синтезированию изображаемых персонажей путем резкого выделения той или иной черты образа, приводящее к созданию условных театральных фигур — масок; наконец, отсутствие дифференциации актерских функций, смычка актера с акробатом, жонглером, клоуном, фокусником, шарлатаном, песельником, скоморохом и обусловленная этим универсальная актерская техника, построенная на исключительном умении владеть своим челом, на врожденной ритмичности, на целесообразности и экономии движений. В своей совокупности все эти особенности дают чистый театр актерского мастерства, независимый от других искусств, которые привлекаются только на чисто служебную роль. Народный театр свободен от эстетических претензий театра аристократического и буржуазного; он не стремится создать радующее глаз, неподвижное в своей эстетической пышности зрелище, и потому не нуждается в художнике-живописце. Убранство сценической площадки и убранство актера ограничиваются здесь самым необходимым для действия. В своей первичной форме народно-театральное действо совершенно не нуждается и специально оборудованном помещении, а разыгрывается где попало: на повозке, на площади, в ярмарочном балагане, в сарае или гумне, на дворе гостиницы на мгновенно импровизируемых подмостках (несколько бочек или скамей, покрытых досками). Впоследствии, оседая в постоянном здании, бродячие комедианты менее всего интересуются его убранством. Их занимает только вопрос о приспособлении сценической площадки для выполнения их актерских заданий. Так возникает формула староанглийского или староиспанского театра, с широко выдвинутым просцениумом, окруженным со всех сторон зрителями, с расчлененной в горизонтальном и вертикальном направлении сценической площадкой, при полном отсутствии всяких декоративных элементов; или формула старояпонского театра, с его знаменитым «мостом» (ханамити — тропа даров), по которому актеры, приходящие на сцене извне, проходят над головами зрителей через весь зрительный зал, так что каждый их выход и уход превращаются в целое событие. Такую же чисто служебную роль играет в народном театре и реквизит; он является тем прибором, с помощью которого актер показывает свое уменье играть вещами; отсюда его ограниченность самыми необходимыми предметами, совокупность которых ясно характеризует сюжет и действие пьесы7*. Наконец, такое же чисто сценическое (не декоративное) значение имеет и костюм; он должен давать ясное, четкое, убедительное представление об 18 изображаемом персонаже, и в то же время должен облегчать актеру выполнение его сценических задании; потому в нем не должно быть ничего лишнего, стесняющего движения актера, ничего мешающего ему проявить свою ловкость, гибкость, проворство.

Исконно присущая народному театру театральность не только не прикрывается бессмысленным стремлением давать в театре точное подобие жизни (ср. слова Крэга; «реализм — это вульгарный способ изображения, присущий слепым»), а наоборот всеми способами принуждает зрителя смотреть на спектакль как на игру актеров. С этой целью к спектакль вводятся излюбленные в театральной традиции романских народностей части: парад, во время которого разыгрывалась схема последующего спектакля и демонстрировались лучшие актеры труппы; пролог, заключавший в себе приветствия и комплименты зрителям и выхваливавший достоинства исполнителей, и заключительный уход актеров со сценической площадки с неизменной просьбой о снисхождении (plausum date). Все эти части подчеркивали чисто театральный, игровой характер спектакля. С той же целью применялся также следующий прием: актер, только что разыгравший сцену смерти, немедленно вскакивал с веселой улыбкой и раскланивался с публикой, как бы прося аплодисментов за свою искусную игру8*. Такое же значение имели все разнообразные формы сношения с публикой во время спектакля: a parte с подмигиванием в сторону играющих товарищей, сообщение зрителям своих намерений и секретов, комические нравоучения по их адресу, вопросы, восклицания и т. п., прямо обращенные к публике. (Все это стало немыслимо в интеллигентском натуралистическом театре, который в погоне за жизненностью спектакля отметил даже выход актеров на аплодисменты, эту так сказать каноническую форму общения актеров с публикой). Той же цели подчеркивания чисто театрального характера спектакля служила маска, нарочито «неестественное» и в то же время театральное обличие актера, помогающее зрителю мчаться в сторону вымысла. Наконец, и гротеск, своеобразный метод сценического истолкования, объединяющий в себе противоположности (трагическое и комические, отвратительное и смешное, быт и условность) и как бы «играющий собственной своеобразностью», обусловлен той же задачей заставить зрителей смотреть на спектакль, как на актера игру9*.

19 Таковы отличительные особенности народного театра, как Западных, так и восточных стран. Заметим, однако, что почт нигде мы не застаем народного театра в его первоначальном, чистом виде. В любой стране мы наблюдаем следующее явление: стоило народному театру подняться на высокую ступень развития, как тотчас же его достижения воспринимались привилегированными классами, которые привлекали народных комедиантов к свои театры и использовали их в своих целях; в результате последние теряли свою независимость и становились развлекателями аристократии или буржуазии. Так было всюду. Балаганное действо греческих мимов влилось в литературную древнеаттическую комедию (Аристофан); ателлана стала излюбленной забавой римской «золотой молодежи», а актер Плавт, исполнявший в ателлане роли клоуна Макка, стал создателем римской литературной комедии; средневековые жонглеры частью превратились в придворных шутов, частью слились с буржуа-любителями и приняли участие в мистериальных постановках: итальянские комики dell’arte попали в придворно-аристократические театры итальянские и иностранные, где они быстро остепенились, подтянулись и стали изображать образованных людей, входя и состав модных поэтических «академий»: созданный же ими жанр комедии масок был воспринят аристократией для ее любительских спектаклей (первое из известных представлений commedia dell arte — любительский спектакль при баварском дворе под руководством профессионала Massimo Trojano в 1568 г.); сходные испытания пережили также английские, испанские и французские бродячие актеры XVI в., при чем последние ассимилировались быстрее, первые же (англичане и испанцы) медленнее. Однако даже попадая и социально чуждую ему обстановку, народный театр сохраняет большую часть своих отличительных особенностей, которые легко вскрываются под той официальной оболочкой, в которую заключали его привилегированные классы. Характерным примером этого может служить театр Мольера, в котором придворный лоск и чопорный версальский этикет не смогли заглушить традиций народного фарса, законным наследником которого являлся великий французский актер-драматург. Кроме того, если учесть то обстоятельство, что народный театр являлся повсюду носителем подлинного профессионального мастерства и имел строгие и точные законы актерской игры, в противоположность любительскому театру привилегированных классов, пребывавшее почти всегда в плену у других искусств (поэзии, музыки, живописи), — то причина устойчивости народно-театральных традиций станет совершенно понятной. Собственно говоря, только народный театр и является подлинно традиционным театром, и всякий режиссер, ищущий источника обновления своего театра и театральных традициях, неизбежно должен придти к изучению приемов, методов и стиля народного театра.

20 Вот почему театральные новаторы искали новых путей для театра в восстановлении народно-театральных традиций. Уже Гордон Крэг заявил, что «в канатном плясуне может оказаться больше театрального искусства, чем в нынешнем актере, читающем роль на память и зависящем от суфлера». Ту же точку зрения исповедывал и Мейерхольд. Но устремив свои интерес в область народно-театральных традиций романских народов, он воспринимал их в течение первого периода своей деятельности в окружении той социальной среды, которая впитала и претворила в себе эти традиции. Потому, ставя, напр., мольеровского «Дон-Жуана», он не довольствуется восстановлением живых традиции народного театра, вскормивших талант Мольера, но пытается дать также стилизованное отображение тон придворной среды, для которой была создана знаменитая комедия. Точно также, осуществляя испанский спектакль, он дает его в восприятии тех фанатиков католицизма, из которых состояла привилегированная часть испанской театральной публики XVII в. Такая реконструктивная стилизация, при всей ее громадной лабораторной ценности, была совершенно бесплодна в общественном смысле. Она могла доставлять эстетическое наслаждение изысканным любителям и знатокам старинного театра, но широкой массе зрителей она была не интересна и не нужна. И сам Мейерхольд еще до революции почувствовал это. В стороне от официального театра, в тиши своей студии, он учил в 1914 году «О процессе изучения старинных театров надо сказать: это своего рода accuinuler des trésors не с тем, чтобы добытыми ценностями, как они есть, щеголять, а с тем, чтобы (научившись их держать, беречь) ими украшаться, стремиться “одаренным” выйти на сцену и по театральному уметь зажить на сцене… Повторение уже раз бывшего когда-то — не то, чего ищем мы (простое повторение — задача “Старинного театра”). Различие в работе реконструкции и в задачах свободного строительства новой сцены на почве изучения и выбора традиционного»10*. Таким образом, уже здесь наметилось то отношение к театральным традициям, которое характерно для нынешнего периода деятельности Мейерхольда, в той же программе он писал: «Актера нового театра необходимо составить целый кодекс технических приемов, каковые он может добыть при изучении принципов игры подлинно театральных эпох. Есть целый ряд аксиом, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни творил». Вот такая чисто практическая точка зрения на театральные традиции проникает всю революционную деятельность Мейерхольда.

21 Первое впечатление от этой деятельности — небывало резкий разрыв со всем предшествующим. Как часто повторяли о Мейерхольде банальные слова, будто после революции он «сжег все, чему поклонялся»! На самом же деле фундамент остался в неприкосновенности. Этот фундамент — все те же народно-театральные традиции, которые берутся теперь не в их историко-бытовом преломлений (придворный Мольер, католический Кальдерон), а в их исконной сущности. От самоцельной стилизации старинного театра, проникнутой любованьем изысканным актерским мастерством, Мейерхольд переходит к чисто служебному использованию традиций народного театра, которые являются теперь средством к созданию театра, «созвучного современности», т. е. проникнутого ритмом нашей революционной эпохи, отражающего ее запросы и устремления. И хотя в традиционном театре есть «ряд аксиом, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни творил», но самый факт народного происхождения этих «аксиом» делает их особенно важными и неотъемлемыми для стройки нового народного (т. е. пролетарского) театра. В результате, путем творческого использования приемов традиционных театров, Мейерхольд создает новый тип спектакля: агитационного, пропагандистского, спектакля-митинга («Земля дыбом», «Д. Е.»), спектакля социальной сатиры («Лес», «Бубус») и даже памфлета («Мандат»). Он создает театр до конца революционный, современный и подлинно новый, хотя и базирующий на самых старых традициях, о каких только можно мечтать.

III

Что же берет Мейерхольд от традиционных театров? Прежде всего он возрождает синтетический тип режиссера и актера, утерянный буржуазным театром XIX в. в силу присущей ему дифференциации.

Режиссер в его лице перестает быть механическим исполнителем воли литератора-драматурга. Он становится творцом, организатором спектакля в целом, включая сюда и драматургический материал, который подвергается переработке, долженствующей вскрыть творческий замысел, вкладываемый им в спектакль. Такой переработке Мейерхольд подвергает не только современные пьесы («Ночь» Мартинэ «Земля дыбом», «Д. Е.», «Бубус», «Мандат»), но и образцы классической драматургии («Смерть Тарелкина», «Лес»), из которых Мейерхольд делает совершенно новые пьесы на старые сюжеты и со старыми персонажами. В этих переделках замечательна их драматургическая целесообразность, повышающая ценность пьесы для современного театра. Так драматург Н. Эрдман, автор «Мандата», не только согласился со всеми изменениями, внесенными в его 22 пьесу Мейерхольдом, но считает ее сценическую традицию канонической и печатает «Мандат» в том виде, в каком он идет у Мейерхольда. Не подлежит никакому сомнению, что и Островский, если бы жил сейчас, не мог бы ничего возразить против мейерхольдовской редакции «Леса», заставившей зазвучать по новому текст, памфлетная острота которого уже перестала ощущаться, в силу привычки. Таким образом, в своем собственном лице Мейерхольд возродил тот тип режиссера-драматурга11*, который был свойствен всем подлинно театральным эпохам (вспомним Эсхила, Софокла, Плавта, Ганса Закса. Лопе де-Руэду, Шекспира, Мольера, Гольдони, Лессинга, Гете и мн. др.).

Далее Мейерхольд восстанавливает синтетический тип актера-мастера, в совершенстве владеющего своей биологической «машиной» во всех ее многообразных функциях. Буржуазный актер XIX в. был прежде всего «говорящим существом», которое Мейерхольд остроумно сравнивает с граммофоном, играющим ежедневно различные пластинки: сегодня с текстом Пушкина, завтра — Сургучева. «Меняя лишь парик и костюмы, актер говорит, говорит, говорит, только говорит, то один текст, то другой»12*. И вот в своем театре Мейерхольд возрождает старую традицию, согласно которой «слова в театре лишь узоры на канве движений»13*. Мейерхольдовские актеры не только говорят; они поют, пляшут, в совершенстве владеют языком жестов, обладают тщательно тренированным телом и проделывают акробатические номера. Где, в каком другом театре можно найти актрису с таким богатейшим запасом выразительных средств, как Бабанова — одновременно, драматическая артистка, певица, танцовщица, пантомимистка и акробатка? Какая актриса может дать такую физиологически убедительную фигуру Аксюши в «Лесе», как Зинаида Райх? Где в наших академических театрах такие пантомимисты, как Зайчиков («Рогоносец»), или Мартинсон («Мандат»)? Такие танцовщики, как Парнах («Д. Е.»)? Такие клоуны-эксцентрики, как Ильинский14*? Какой драматический актер, набивший руку на исполнении «пиджачных» пьес, 23 сумеет дать настоящую трансформацию в роде той, что дает молодой актер Гарин в I эпизоде «Д. Е.», исполняя 7 ролей в течение 10 минут? Когда-то, полемизируя с А. Бенуа, Мейерхольд высказал пожелание, чтобы в нашем театре возродился актер-Cabotin, «владелец чудодейственной актерской техники, носитель традиций подлинного искусства актера»15*. Ныне пожелание это осуществилось: такого универсального мастера мы находим и «Театре имени Мейерхольда».

Возродив в своем театре традицию подлинного актерского мастерства, Мейерхольд не ограничивается этим, и в тех же народно-театральных традициях находит импульс, для обновления приемов оформления спектакля. Прежде всего он наносит смертельный удар старой сцене-коробке, уставленной расписанными холстами, отделенной от зрительного зала огненной линией рампы и замыкаемой занавесом. Эта сцена, возникшая в эпоху позднего Ренессанса (XVI в.) и приспособленная для инсценировки придворных оперно-балетных спектаклей, имевших целью давать аристократической публике «празднество для глаз», была затем воспринята буржуазией, водворившей на ней драму, и сохранилась с ничтожными видоизменениями до наших дней. Между тем наша эпоха, отвергая неподвижное созерцание и эстетическое любование в театре, требует от спектакля действенности, динамичности, которая немыслима на нарочито статичной ренессансной сцене. Мейерхольд первый понял это и сделал отсюда все надлежащие выводы, опираясь на опыт народных театральных систем Англии и Испании, поглощенных в XVII в. победоносной итальянской системой придворного театра. Он ломает рампу и софиты, выбрасывает размалеванные тряпки декорации и воздвигает трехмерные установки, имеющие единственной целью выявить динамику актерского действия, способствовать раскрытию сценического смысла исполняемой пьесы. Тем самым Мейерхольд возрождает в театре конструктивизм, который вовсе не является самоновейшим измышлением режиссера-новатора, а находится в преемственной связи с целым рядом народно-театральных систем (античный, староанглийский и староиспанский театр). Идею конструктивного оформления спектакля подсказало Мейерхольду изучение шекспировского театра с его расчлененной в горизонтальном и вертикальном направлении площадкой, и хронологически первая у Мейерхольда конструкция — станок «Великодушного рогоносца» — представляет собою ничто иное, как закономерное развитие форм шекспировской сцены (просцениум, балкон, заднее углубление). Но и эта трехмерная установка показалась недостаточно динамичной для современности, и вот в «Земле дыбом» вводится другой прием традиционных театров — пользование 24 подвижными площадками (здесь — движущаяся трибуна), которые мы встречаем и в античном театре (эккиклема), и к средневековых мистериальных постановках (английские pageants), и в карнавальных празднествах итальянского Ренессанса (колесницы с размещенными на них аллегорическими персонажами). Впервые намеченный в «Земле дыбом», этот прием далее эволюционирует и порождает сначала движущиеся стены в «Д. Е.», а затем и движущиеся тротуары «Мандата», которые окончательно разрушают неподвижность ренессансной сцены-коробки.

Попутно Мейерхольд использует для оформления приемы старояпонского театра. Отсюда взят столь поразивший всех в «Лесе» мост, который, как уже говорилось выше, является основным конструктивным элементом японской сцены, подчеркивающим всю значительность актерского выхода на сцену и ухода с нее — моментов, совершенно пропадающих на сцене-коробке. Все, видевшие «Лес», никогда не забудут его гениального финала — медленного ухода Аксюши с Петром по мосту под звуки гармоники: ничего подобного не видел доселе не только русский, но и европейский театр. Это хороший пример использования Мейерхольдом плодотворной традиции одной из древнейших театральных культур. К японскому театру восходит и прием оформления «Бубуса», с той только разницей, что на этот раз заимствовано не вещественное оформление, а его целевая установка. Сценическая площадка окаймляется в «Бубусе» рядом индийских бамбуков, подвешенных на медных кольцах: при каждом выходе актера эти бамбуковые палки издают характерный стук, как бы предупреждающий зрителя о предстоящем театральном событии; таким способом подчеркиваются все важнейшие моменты драмы, что напоминает трещотку, используемую и японском театре для той же цели.

Вместе с писанными декорациями Мейерхольд уничтожает и бутафорию, т. е. подделку вещей на сцене, и заменяет ее реквизитом, т. е. настоящими вещами16*. Так в «Земле дыбом» у него выезжают настоящие мотоциклы; в «Лесе» фигурируют настоящие гигантские шаги, настоящая беседка и голубятник, настоящая домашняя утварь, посуда, простыни и т. д. Все эти вещи Играют такую важную роль в пьесе, (гни так неразрывно связаны с действием и диалогом, что режиссер не нашел возможным заменить их бутафорскими суррогатами. Имеем ли мы здесь симптомы возрождения натурализма (хотя бы — обновленного), 25 как думает А. Л. Слонимский? Нет, потому что натурализм имеет задачей самоцельное воспроизведение (вернее — подделку) бытовых мелочен, долженствующих дать ощущение обстановки, среды, тогда как здесь «настоящие» вещи водятся лишь как наиболее целесообразные и удобные приборы для игры актеров. Это чисто театральный прием, восходящий к традиции японского театра, который придает особое значение подлинности и красоте реквизита, считая унижением для актера заставить его возиться со всяким бутафорским хламом17*. В то же время, согласно принципу народного театра, количество реквизита ограничено у Мейерхольда самыми необходимыми вещами. Иногда отсутствуют даже необходимейшие предметы (напр., лестница в эпизоде «Ужин лордов» и «Д. Е.»), которые восполняются тогда виртуозной игрой актеров, дающей ощущение отсутствующей вещи. В этом — резкое отличие от натуралистического театра, который любит загромождать сцену вещами, вовсе не участвующими в действии (ср. океан вещей и мхатовских постановках чеховских пьес).

Судьба декораций постигла и костюмы: они были упразднены и заменены единообразной прозодеждой («Рогоносец»), получившей в «Смерти Тарелкина» некоторую отделку, приблизившую ее к т. наз. «театральной униформе» (реминисценция «Студий В. Э. Мейерхольда»). Упразднение костюма имело временный характер. Это была сознательный полемический прием, связанный с периодом систематической ломки всех устоев старого театра. Этим приемом Мейерхольд хотел показать, что чистая театральность не нуждается в поддержке изобразительных искусств, и что настоящий актер сумеет захватить зрителя без всяких вспомогательных средств, силою своего голого, неприкрашенного мастерства. (По той же причине были сначала упразднен грим и парики). Впоследствии Мейерхольд восстановил в «Лесе» костюм, грим и парики, но придал им совсем иной смысл, чем тот, который они имеют в реалистическом театре. Костюм и грим характеризуют у него сценический облик персонажа; они получают условно-символическое значение, напоминающее их функцию в commedia dell’arte или в средневековом фарсе. Некоторые персонажи «Леса» представляют собою подлинно новые маски народной комедии с характерными для последних подчеркнутыми деталями (елейный «поп», в золотом парике, с золотыми усами и бородой; безмозглый, нахальный и угодливый «молокосос», в зеленом парике с пробором посредине, и в белых брючках; жестокая и сластолюбивая самодурка-«помещица», в рыжем парике, в костюме наездницы с хлыстом в руке и т. д.). Здесь можно наметить ряд точек соприкосновения с народной комедией разных стран, в частности — с русским 26 балаганом (вспомним народною пословицу: «рыжий красный-человек опасный»). В позднейших постановках традиционная острота костюма и грима несколько сгладилась, и они приблизились к бытовым формам.

Изучение приемов традиционных театров привело Мейерхольда также к особому виду музыкального оформления спектакля, к «комедии на музыке» («Бубусу»), которая связана как с «музыкальным чтением» (паракаталогэ) античной трагедии, так и со своеобразным речитативом китайского театра, развертывающимся на фоне оглушительных звуков туземного оркестра, состоящего преимущественно из духовых и ударных инструментов. Как там, так и здесь, музыка имеет не дивертисментный характер, она является не нейтральным по отношению к действию фоном, но организует словесный материал и сочетается с ним в особую сложную партитуру, в которой соблюдается только одно обязательное условие: совпадение музыкальной и сценической фразы. В остальном же актер движется и ведет диалог совершенно свободно, подобно исполнителям старинной мелодрамы, которая тоже осталась не без влияния на композицию «Бубуса»18*.

Из традиционных приемов музыкального оформления, использованных в последних постановках Мейерхольда, отметим еще введение в действие популярных мотивов романсов и песен, которые используются, то в целях буффонады или пародии (фальшивое пение Гурмыжской и Улиты в «Лесе», Тильхен в «Бубусе»), то в целях повышения эмоциональности действия и диалога (гармоника в «Лесе»). В последнем случае имеем совершенно неожиданный по своей эмоциональной значительности эффект: затасканный старинный вальс «Две собачки»19* переключается и музыкальное произведение большого стиля, а в заключительной сцене «Леса» способствуют созданию грандиозного художественного символа. Этот прием восходит к парижским ярмарочным театрам XVIII в., где актеры умели извлекать из популярных песенок и арий совершенно неожиданные эффекты. В том же «Лесе» встречается еще один излюбленный народной комедией прием: бурлескная музыка на невиданных инструментах (гребенки и т. п.). Этот прием, восходящий к скоморохам и бродячим комедиантам (им неоднократно пользовалась commedia dell’arte), в настоящее время бытует в цирке, где он является одним из распространенных клоунских номеров. К Мейерхольды он попал, по-видимому, отсюда, вместе с многочисленными курбетами, пощечинами, акробатическими выходками, которыми изобилуют все ранние постановки до «Леса» включительно.

27 Вслед за цирком использован был и мюзик-холл с его шумовым оркестром (джаз-банд) и эксцентрическими танцами («Д. Е.», «Бубус»). Пристрастие Мейерхольда к цирку, Ueberbrettl’ю и мюзик-холлу объясняется чисто теоретическими основаниями. Тамошние актеры обладают как раз теми качествами, которые Мейерхольд стремится насаждать в драматическом театре: максимальной точностью в выполнении своих заданий, виртуозной «чистотой» техники, абсолютной ритмичностью и ловкостью, уменьем дать максимальное количество ощущений в минимальный промежуток времени. Все эти качества — условия подлинного мастерства, и их-то не доставало драматическим актерам XIX века, воспитанным на теории «представлений» и «переживаний». Призывая учиться мастерству у акробатов, клоунов, фокусников, танцовщиц и куплетистов, Мейерхольд создает новую систему актерской игры, т. наз. био-механику, сближающую драматический театр с цирком и мюзик-холлом и возрождающую традиции актерского мастерства подлинно театральных эпох.

Перечислить хотя бы главнейшие из традиционных приемов в мизансценах и актерском исполнении невозможно в данной статье, ибо пришлось бы дать подробное описание всех постановок Мейерхольда. Отметим только основную особенность их: все они построены по принципу совместного существования различных театральных приемов, впервые намеченному уже в 1914 г. в постановке «Незнакомки» Блока в зале Тенишевского училища20*. Именно это сочетание разнородных элементов, подчиненных оригинальному режиссерскому замыслу, и производит на зрителей впечатление чего-то нового и невиданного. Вот почему вокруг каждой постановки Мейерхольда происходит такой шум. Наибольших размеров он достиг после постановки «Леса». Чего тут только не понаговорили и не понаписывали! Мейерхольд терпеливо выслушивал все эти толки, но наконец не выдержал и сказал на диспуте в Академии Художественных Наук: «Как делался “Лес” в моем театре? Очень просто. Я применил к нет лучшие приемы всех театральных эпох. Эти приемы нужно изучать, и пока мы еще в пределах старого театра, эти приемы не заменимы. Я только выбираю лучший крючок для подцепки зрителя. Новый зритель — это просто народный зритель. Отсюда и особое площадное, народное построение спектакля»21*. Эти золотые слова не худо бы зарубить на стенке многим нашим кустарным критикам. «Лучшие приемы всех театральных эпох», которые «нужно изучать»… Но ведь об этом не устает твердить и наша молодая наука о театре, 28 которая имеет в лице Мейерхольда своего союзника. Мы никогда не поймем деятельность Мейерхольда, если не проследим, как театральное мастерство отдаленного прошлого преломляется в его творческом сознании.

Уже при самом поверхностном наблюдении открываются любопытнейшие факты в этой области. Так, напр., традиционные слуги просцениума, восходящие к театральным прислужникам (куромбо) японского театра, впервые выведенные Мейерхольдом в постановке «Дон-Жуана» (9/XI – 1910), и затем взасос использованные n + 1 режиссерами в n + 1 постановках, предстают теперь в новом обличий «лиц без речей» (итальянских интермедий XVIII в., дополняющих и усиливающих сценическую выразительность персонажей, при которых они состоят (турка и портной в «Лесе», слуга Твайфта в «Д. Е.»). А вот к «Смерти Тарелкина» — разнообразнейшие вариации традиционного приема a parte, долженствующего напомнить зрителю, что перед ним творится только «игра», в том числе любопытнейшее «переключение» в конце пьесы, когда истомленный жаждой, связанный по рукам и по ногам Тарелкин, только что цеплявшийся за поданную ему кружку с водой, вдруг приподнимается, как ни в чем не бывало, вытаскивает из бокового кармана бутылку с вином и пьет из нее, весело подмигивая публике.

Наконец, традиционен и прием, который Мейерхольд называет — несколько неточно — предыгрой и который заключается в том, чтобы сложной пантомимой подготовить зрителя к восприятию словесной реплики. «Предыгра так подготовляет зрителя к восприятию сценического изложения, что зритель все подробности такового получает со сцены в таком проработанном виде, что ему для усвоения смысла, вложенного в сцену, не приходится тратить никаких усилий»22*. Здесь актер показывает как бы сердцевину сценического положения, проникает так сказать в корни реплики, и подтверждает мысль, что «слова в театре лишь узоры на канве движений». Такое вскрытие реплики и пантомимическое развертывание ее может иметь чисто агитационную функцию, показывая зрителю все то, что скрыто за внешне безобидной фразой. Этот прием агитационного углубления и осмысления текста с помощью предыгры великолепно осуществлен в «Бубусе», а также к «Мандате», где он порождает аналогичный по целевой установке и сценическому смыслу прием пантомимической концовки23*. Предыгра имеет весьма древнюю генеалогию: она уходит корнями своими все в тоже прекрасное мастерство японских и китайских актеров, которые в совершенстве постигли механизм театра и умеют подготовлять 29 зрителя к восприятию сценических положений. Часто японский, актер в течение четверти часа ведет пантомимическою сцену, представляющую всего лишь подготовку к минутной реплике, но именно в этой «подготовке» и заключается весь театральный интерес его исполнения. Секрет предыгры был известен также и старым русским актерам-традиционалистам. Характерным примером может явиться, напр. мимическая игра А. П. Ленского в роли Бенедикта («Много шуму из пустяков») после подслушанного им разговора, открывшего ему глаза на любовь Беатриче24*, или знаменитое развертывание В. Н. Давыдовым ремарки «помолчав» в последнем монологе Подколесина25*. Но у Мейерхольда прием этот получает совсем иную целевую установку; он используется в целях сатиры и агитации.

Отрывочные замечания и наблюдении, объединенные в настоящей статье, ни в коем случае не притязают на полное разрешение такого громадного и важного вопроса, как вопрос о традиционализме В. Э. Мейерхольда. Этот вопрос может и должен явиться темой большого научного исследования, В котором все постановки Мейерхольда будут разложены на их составные элементы, где будет составлен подробный перечень всех его театральных приемов и будет дана их генеалогия. Такое исследование явится ценным вкладом в историю театральных традиций, которая не только не написана, но даже еще не намечена. Мне же хотелось только обратить внимание деятелей театра на эту важную проблему, имеющую не только научное, но и актуальное художественное значение. Ибо изучая творчество величайшего режиссера наших дней, мы впервые начинаем понимать, что такое охрана и восстановление подлинных традиций старинных театров. Такое изучение является наилучшим способом разоблачить претензии театров, вместо охраны традиций, занимающихся их систематическим разрешением.

18/ X – 1925

Ленинград

31 И. А. Аксенов

Пространственный конструктивизм на сцене

К осени 1921 года теория пространственного конструктивизма была двинута настолько вперед, что художники, ее разрабатывавшие, сочли полезным ознакомить публику с достигнутыми предпосылками нового художественного течения, практическое развитие которого представлялось не вполне ясным самим его основателям. С этою целью была организована выставка.

Она была названа 5 x 5 = 25, какое название проистекало теоретически от сознания данными художниками непререкаемости и самоочевидности, обнародуемых ими тезисов, а практически оправдывалось тем, что художников-конструктивистов набиралось по тому времени всего пять человек, из которых каждый давал на выставку по пяти вешен.

Выставка эта получила приют от Всероссийского Союза Поэтов, существовала в его тогдашнем клубе (Тверская, 18) в течение двух месяцев и была пересмотрена всеми, кто тогда интересовался пластическим оформлением.

Были на выставке и доклады-диспуты. Экспоненты торжественно отрекались от всякой, даже беспредметной изобразительности и просили присутствующих смотреть на выставленное, только как на необходимый в данное время суррогат подлинных вещей, которые будут созданы конструктивистами при первой к тому возможности, а цель которых будет антиэстетична и исключительно утилитарна.

Среди посетителей этой выставки, неоднократно оказывался В. Э. Мейерхольд. Конструктивистов он знавал и тогда еще, когда они носили имена других школ. С некоторыми из них он и раньше работал. Проекты практических построении будущего, покрывавшие стены Союза Поэтов, показались ему вполне осуществимыми и пределах спектакля, назначение которого было бы отнюдь не эстетическим, а утилитарным, шло бы в разрез с выработанной эстетической традицией и позволяло бы реализовать давнюю мечту о внетеатральном спектакле, вынесенном из коробочной пристройки зрительного зала куда угодно: на площадь, в литейный цех металлургического завода, на палубу 32 линейного корабля. Внешние обстоятельства благоприятствовали размышлениям этого рода с особенною настойчивостью. Театр у В. Э. Мейерхольда был тогда только что отобран в пользу Масткомдрам Бассалыги-Смолина и вопрос о внетеатральном спектакле стал бы и сам собой, не будь он даже заявлен Мейерхольдом за много ранее до того.

В результате выросшего в такой обстановке обмена мнениями и мыслями, к работе в Высших Режиссерских Мастерских, на которых тогда вынуждена была целиком ограничиться работа В. Э. Мейерхольда, был приглашен один из участников выставки 5 x 5 — Л. С. Попова. Ей было поручено разработать программу курса вещественного оформления спектакля, она же явилась представителем цикла пространственных дисциплин на всех освещавших вопросы нового спектакля совещаниях, протекавших в ходе работ Мастерских.

Конструктивизму, таким образом, была дана возможность проявить себя в практической работе почти немедленно после своего появления, удача, редко выпадающая на долю художественной школы, исчисляющей свое существование неделями.

Режиссерские мастерские быстро развились в мастерские театральные, а студенты этих мастерских от теории, в ходе практического ее приложения, продвинулись к спектаклю настолько, что к первых числах 1922 года речь зашла прямо уже о представлении, и начата была читка предположенной к постановке пьесы. Вопрос о вещественном оформлении ставился сам собой в очередь дня, но ответом конструктивизм несколько медлил.

Большинство самих конструктивистов не выяснило еще себе жизненного назначения отстаиваемого ими течения и не хотело дискредитировать его слишком поспешной реализацией. Таковы были и общем те объяснения, какие давала Л. С. Попова своему отказу работать над спектаклем «Великодушный Рогоносец». Так как она утверждала, что эти воззрения общи всем конструктивистам, одно лицо, принимавшее близкое участие в работах мастерских, обратилось от своего имени к некоторым конструктивистам из числа наиболее стойких противников театра (порознь и по секрету от остальных) с предложением сделать эскизы соответственной постановки «не на самом деле, а на всякий случай»: ни один из отрицателей возможности театральной работы конструктивиста против предложения не устоял. Времена это уже прошлые и я считаю возможным предложить Л. М. Родченко, Стенбергам и Медунецкому исправить меня в случае неточности.

Таким образом над вопросами практического конструктивизма в январе 1922 года оказались размышляющими большинство тогдашних участников пластической группы этого течения. Спектакль 25 апреля явился итогом первого полугодия явного существования этой группы (в области вещественного оформления, разумеется).

33 В оформлении «Великодушного Рогоносца», каноническим для всех последующих работ этого направления оказался принцип отказа от услуг колосников и прочих подвесов: спектакль, как и почему — мы видели, предполагался внепортальным. Необходимость опирать все части установки на пол повела к ряду последствий, очень удобных для основных положений конструктивизма — теории.

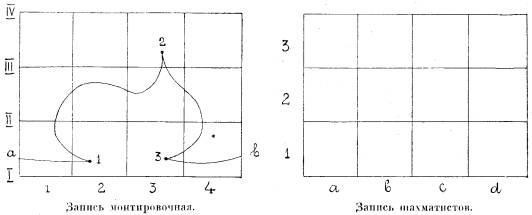

Принцип построения из комбинаций стандартного элемента постройки имел давний прецедент в театральной технике комбинации различных «станков», обычно маскируемых расписным холстом. Конструктивизм, упраздняя «украшение сцены», открыл станок и стал строить установку из разнообразных и соответственно измененных в размере элементов этого станка. Два высотных элемента установки «Рогоносца» — узкий и широкий — дали неизменно с тех пор воспроизводимую комбинацию «конструктивной» установки.

Эти элементы позволили провести принципы —

1) линейной конструкции в трех измерениях, 2) зрительного ритма, обусловленного не живописными и не объемными эффектами, 3) сохранения в установке только строительно-работающих частей.

К этому, в порядке проверки, прибавилась попытка введения реально-временного элемента, дающего зрительно-временной аккомпанемент спектаклю, в той же мере, в каком музыка до того давала аккомпанемент временно-слуховой. Различная окраска вращающихся в ходе развития спектакля колес преследовала не декоративные, а делительные цели: она позволяла лучше замечать разнообразие вращательных движений кинетического фона.

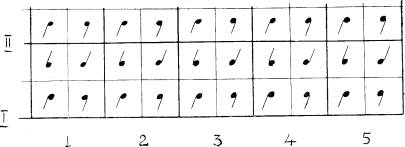

Будучи образована только работающими частями сооружения, установка, принципиально противополагавшая себя декорации, требовала и соответственной трактовки костюма. Костюм тоже должен был быть сценически-рабочим. Так возникла формула рабочей (производственной) одежды актера — пресловутой прозодежды. Основой этой одежды являлась рабочая синяя блуза и такие же брюки, дополняемые различными, соответственно амплуа и роли, агрегатами. Так основная синяя пара могла служить и для игры «персоны» бургместера, и для «персоны» графа или бочара.

В сущности спектакль предполагался строго программным и предпосылочным: в дальнейшем развитии внетеатральный спектакль должен был бы, по упразднении сцены, декорации, и костюма — привести к упразднению и актера, и пьесы. Театральный спектакль должен был уступить место свободной игре отдыхающих рабочих, проводящих часть своего досуга за представлением, импровизируемом, может быть у места только что прерванной работы, по сценарию тут же придуманному кем-нибудь из них.

34 Этим поддерживалось стремление опереть спектакль не на дореволюционную эстетическую формулировку красоты наибольшей плавности и изнеженности движения (все равно декоративной линии театральной живописи или движения лицедеев), соединенных с томным распевом декламации и прочими идеализациями безделия и праздного паразитизма, а установить его на подлежавшую еще тогда выявлению, скрытую эстетику трудового процесса, лежащую в основе рационального выполнения технически наиболее нагруженного усилия.

Выросший из таких положений спектакль был показан публике 25 апреля 1922 года все в том же театре на Садовой улице. Спектакль предлагался от имени Мастерской В. Э. Мейерхольда, а не Театра Актера, членом правления которого состоял В. Э. Мейерхольд, актеры мастерской — членами коллектива и каковой театр Актера являлся арендатором здания. Правление помянутого предприятия боялось «дискредитировать доходность» своего дела и отбить публику, с крайней неохотой посещавшую представления «Двух сироток», «Казни на Гревской площади», «Сполошного зыка», «Раба наживы» и даже «Красную мантию», откуда помянутое правление авторитетно заключало о большой приверженности аудитории к культивированным театром принципам академического реализма. Мастерская не защищалась: спектакль под фирмой Театра Актера ей привлекательным не был.

Три первых спектакля «Великодушного Рогоносца» дали сборы, превысившие валовой итог всего сезона Театра Актера. Спор был решен. Театр Актера вскоре и совсем прекратил свое существование.

Художники конструктивисты подвергли первый спектакль, прошедший с участием своего сочлена, долгой и подробной критике. Во всяком случае факт оставался фактом: театр дал конструктивизму первую возможность проявить себя в больших формах и с блеском выйти на люди. Естественно, что всякие колебания о возможности театральной работы конструктивиста отпали, возникло, напротив, соревновательное стремление получить постановку. Эта следующая постановка — «Смерть Тарелкина», намеченная к началу следующего сезона, была поручена весной 1922 года — В. Ф. Степановой. Одновременно же Л. С. Поповой были переданы текст и общие принципы постановки «Ночи» Мартинэ, второй пьесы, рисовавшейся, как наиболее острая по борьбе, театральной зимы.

Работа В. Ф. Степановой продолжала и развивала некоторые положения конструктивизма «Великодушного Рогоносца», выявленные уже из наблюдений живого спектакля.

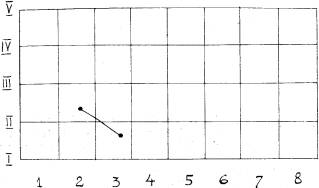

В ходе представления, вся большая и довольно сложная установка Л. С. Поповой, была использована в отдельных своих частях и отдельными своими частями, как предмет актерской игры. С этой установкой оказалось возможным играть, как с веером или шляпой. Однако одновременно использовать всю 35 установку, как предмет игры, было возможным только в редкие моменты массовых сцен или высокой кульминации действия, большей же частью играли отдельными частями установки: скамейкой, дверью, окном, лестницей, скатом, той или иной стойкой или подкосом станка. Разбирая уже эти последние детали установки, как предметы игры, конструктивисты нашли, что игра эта была возможна и успешна, поскольку каждая из этих частей помогала выполнению определенного сценического трюкового жеста: подъема, падения, быстрого исчезания и пр. Каждая такая возможность являлась стандартной возможностью игры, почему и приспособление для нее являлось возможным стандартом установки. Однако, конструктивизм основывал свое построение на едином стандартном элементе, а здесь получалось много стандартов разной формы. Отсюда, во славу последовательности конструктивного мышления, было необходимо сделать вывод о неправомерности объединении одной установкой элементов, несущих задачу обслуживания различных и даже противоположных моментов актерской игры и сценических функции.

Общая установка подлежала расчленению на ряд индивидуальных деталей. Детали эти располагались по месту игры и были объединены не физически, а стилистически — они были одного цвета и построены из деревянных решеток одинакового устройства. Они должны были обслуживать эффекты падения, исчезания, вращения, подбрасывания и пр. Факт расчлененности деталей и придание им форм обыденных предметов: стола, стула, табурета, разбивал окончательно последние признаки сценической декорации и упразднял последние воспоминания о театре. Представление такого рода должно было происходить в какой угодно, кроме театральной, обстановке, и не терпело подмостков.

На тех же принципах строилось проектирование костюма. Прозодежда актера была объявлена понятием не конструктивным, поскольку самая профессия актера признавалась не производственной, а эстетической. Костюм должен, сохраняя принцип стандартизации частей, соответствовать определенным сценическим функциям данной роли, наилучшим образом обслуживая мимическую сторону игры. Таким образом индивидуализовалась единая прозодежда. Чувствуя здесь некоторый отход от принципа подчеркнутого коллективизма, В. Ф. Степанова ввела корректив: расположение пятен новой сценической одежды было рассчитано так, чтобы при группировках все фигуры сливались бы в одну недифференцируемую глазом массу.

Одновременно с разложением понятия единой установки и единой прозодежды широко развилось использование мелких предметов игры, при чем необходимо было решить вопрос об их неметафоричности.

36 Возникавшая таким образом опасность измельчения спектакля должна была быть отведена монументальным стилем игры актеров и планировки мизансцен, что еще затруднялось указанными выше оптическими свойствами сценической одежды.

Этот трудный спектакль принял на себя максимум сопротивления со стороны зрителя и наиболее ожесточенные споры критики. Дать его в условиях постановки вне сценических подмостков удалось только однажды — следующим летом (1923 года, в Харькове). Театральное представление «Смерти Тарелкина», до того воспринималось, естественно, не в полной мере возможностей, содержавшихся в спектакле.

Опыт этой постановки послужил отправным пунктом для дальнейшей критической разработки вопроса о конструктивизме в театре. Развитие это пошло по линии вопроса о ликвидации бутафоричности.

Оказалось, что самый реальный предмет, имеющий определенные бытовые функции, вынесенный на сцену и использованный только как средство актерского жеста становился тем самым предметом бутафорским. Л. С. Попова, получила поэтому полное одобрение в своем проекте вовсе отказаться от специально сценических предметов, заменив таковые реальными вещами, использованными на сцене согласно своему жизненному назначению. Вместе с тем отказ от мелких предметов становился на очередь. Отсюда вытекал ряд новых посылок, направлявших мысли художника к общему пересмотру создавшегося в теории конструктивизма и театре положения.

Наличие в спектакле большого количества специализованных театрально предметов полагало и наличие специального обучения пользованию этими предметами, а это уводило от первоначальной предпосылки общедоступности участия в действии. Со специально сценическим предметом мог обращаться как следует только проф-актер: он и становился хозяином спектакля. Сам спектакль вместо свободной игры-отдыха трудящихся неминуемо должен был бы вернуться к подновленному сценическому представлению, но тогда терял смысл весь план вынесения спектакля из театральной коробки. План постановки пьесы Мартине, переработанный к тому времени С. М. Третьяковым в «Землю дыбом» имел своей целью выровнять эту линию и опирался на привлечение к действию больших масс.

Вместо цирково-театрального принципа жонглирования разнообразными предметами был выдвинут тезис привлечения подлинных орудий, использованных искусными специалистами. Иллюстративная механика «Великодушного Рогоносца» была заменена введением самого настоящего мотоциклета, автомобиля и полевого телефона. Подлинный процесс управления этими снарядами, проводимый в обстановке подчеркивающей искусство 37 соответственного оператора, должен был по мысли плана постановки дать больший и полезнейший эффект, чем «чистое искусство» жонглирования. Зрительно-временный аккомпанемент вылился в форму световой проекции печатного комментария. Комментарий этот предполагался в смысле предметном же. Для проекции были выбраны хорошо всем известные лозунговые формулы, привычные настолько, что уже потеряли словесное членение и мыслились исключительно в виде монолитной фразы; привычные настолько, что уже стали предметами общественного обихода.

Наличие проекции повело к использованию экрана в качестве занавеса, расчленяющего представление на эпизоды и части.

Вопрос об одежде был решен в сторону отказа от специально-актерского облачения. Принцип подлинности коснулся и этой стороны вещественного оформления — действующие лица должны были быть одеты в те костюмы, какие они носили бы в жизни, если бы представление было действительностью. Группировки масс предполагались на основе профессиональных навыков тех общественных групп, которые представлялись сценическим ансамблем.

Единственный крупный предмет постановки являлся моделью козлового крана. Он по необходимости являлся упрощенной моделью, так как подлинный железный кран во-первых не поместился бы на сцене, а во-вторых, уместясь продавил бы подмостки. При реализации этой модели оказалось необходимым укрепить свес крана оттяжкой на колосники, так как деревянный свес не выдерживал тяжести экрана (общеизвестный факт, что деревянная конструкция тяжелей металлической постройки той же прочности). Это было уже крупным отступлением от принципа недопустимости подвески, но оно было вызвано материальной необходимостью, практически не вредило модальности установки, которая сама являлась условностью и при вынесении спектакля на воздух подлежала замене каким-либо местным предметом. Постановка эта, отправлявшаяся от необходимости давать спектакль, хотя и в переоборудованном, но все же театральном помещении допустила и другую подвеску — щит-плакат с обширной цитатой из речи т. Чичерина, излагавшую обще-восстановительную идеологию конструктивизма.

Таким образом, это пластическое течение силою необходимости принуждено было считаться с условиями среды, в которой протекала эта сторона его деятельности и путем борьбы с театром, происходившей в пределах театра же, претерпело ряд изменений, поведших к созданию нового рода театрального представления.

39 В. Н. Соловьев

О ТЕХНИКЕ НОВОГО АКТЕРА

Еще одна статья о новом актере… И перед читателем невольно вырастает изрядное количество книг, сборников и альманахов, посвященных новому театру и отражающих борьбу различных художественных направлений, когда в продолжение последних двадцати пяти лет каждое из театральных течении, сменяя другое, на своем знамени выкидывало все тот же боевой лозунг о новом актере. Теперь, когда время лозунгов миновало и когда небольшое практическое достижение в театре имеет более значительную ценность, чем пространная и многообещающая декларация — отчетливо ощущается необходимость сделать кое-какие возможные обобщения и подвести итоги.

«Театр имени Всеволода Мейерхольда», празднующий пятилетнюю годовщину, представляет собою тот узел, где скрещиваются между собою, как в оптическом фокусе, творческие устремления многих театральных течений. Его основатель и художественный руководитель Вс. Э. Мейерхольд, всегда стоявший на самых боевых и передовых участках театрального фронта, в самом себе, как в зеркале, отражает те изменения, которым подвергался русский театр за последние двадцать пять лет своего существования.